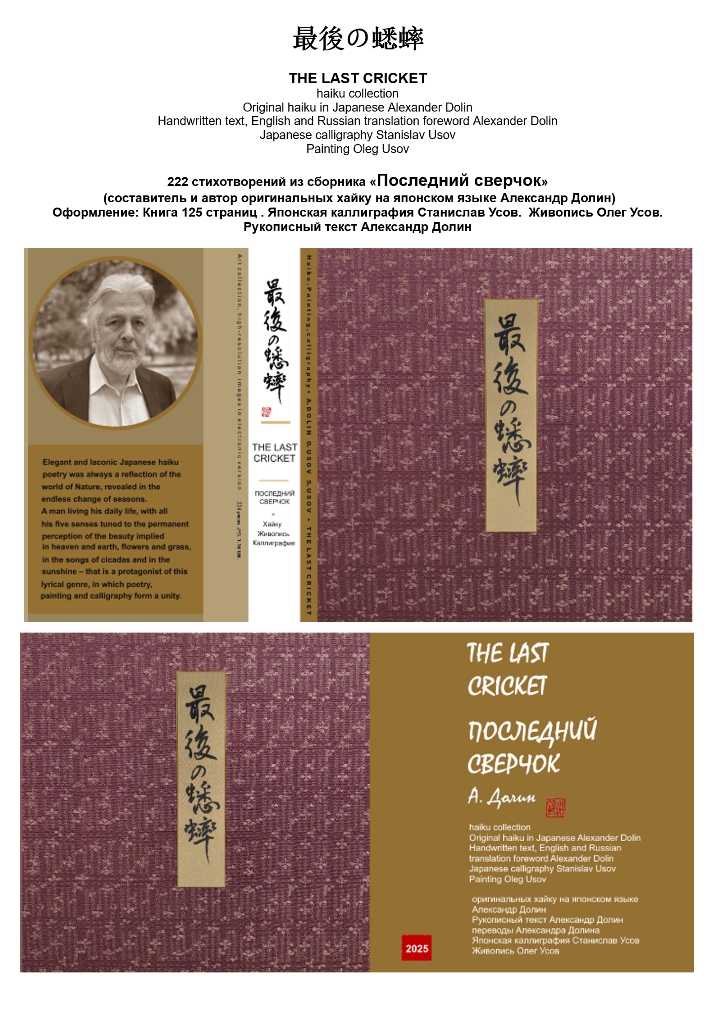

Представляем нашим читателям новый совместный экспериментальный литературно-художественный проект Александра Долина и Олега Усова — иллюстрированный альбом из 220 хайку на японском языке с переводом на русский и английский «ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЧОК».

Издание подготовлено известным российским востоковедом, профессором НИУ ВШЭ, заслуженным профессором Международного университета Акита, поэтом и переводчиком японской классики А.А. Долиным, прожившим более четверти века в Японии, в содружестве с мастером живописи суми-э, лауреатом многих международных конкурсов О.Б. Усовым при участии Станислава Усова (каллиграфия обложки).

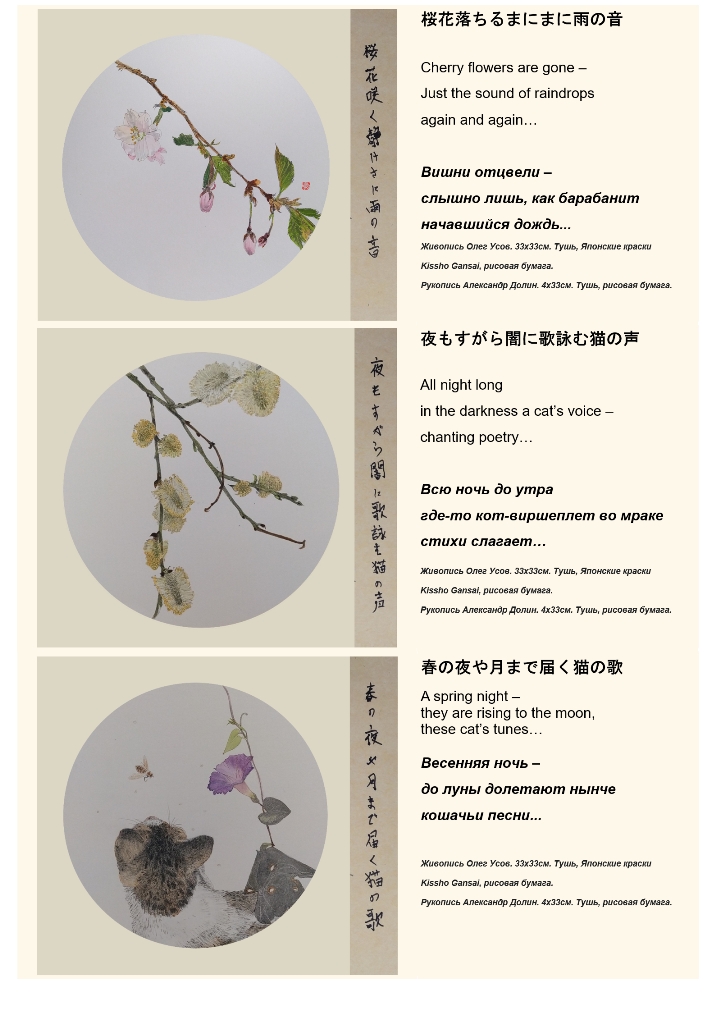

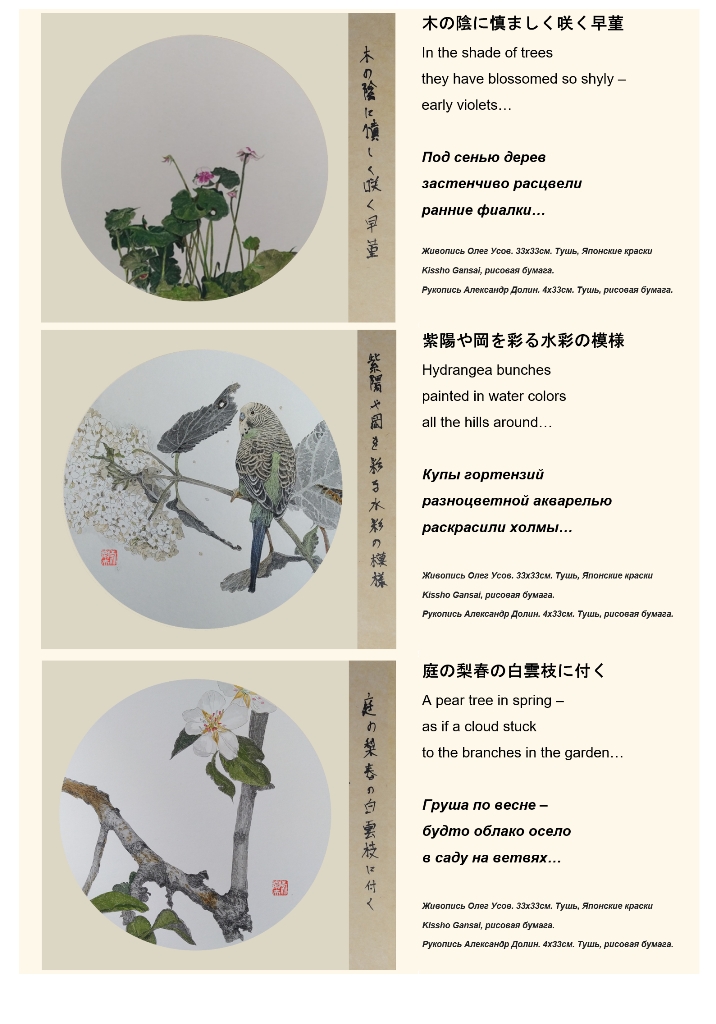

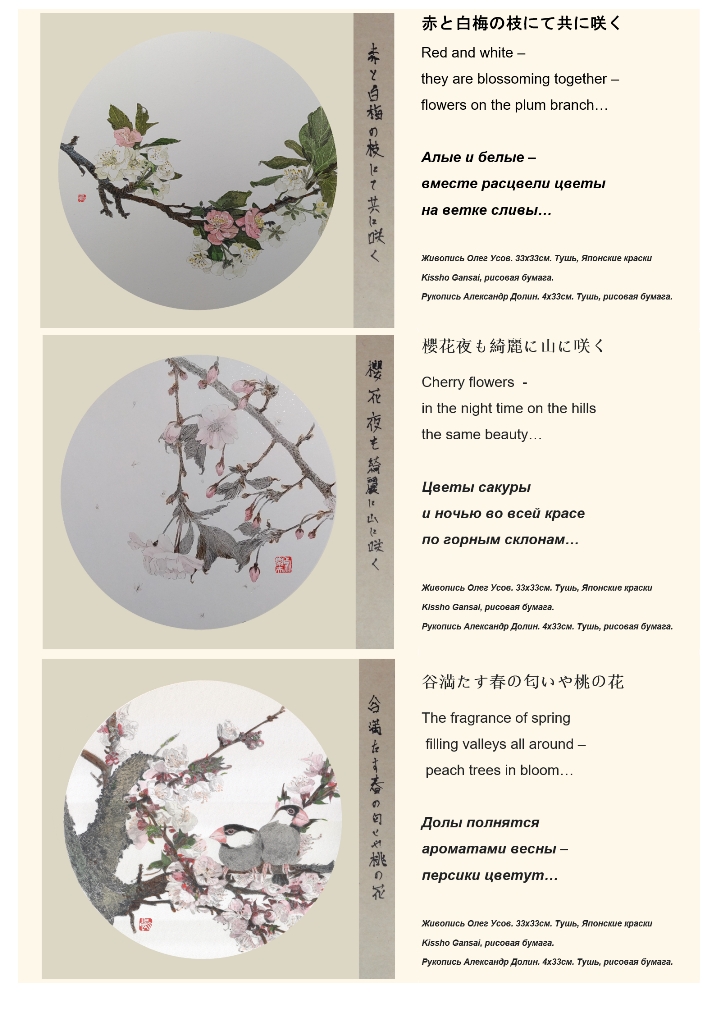

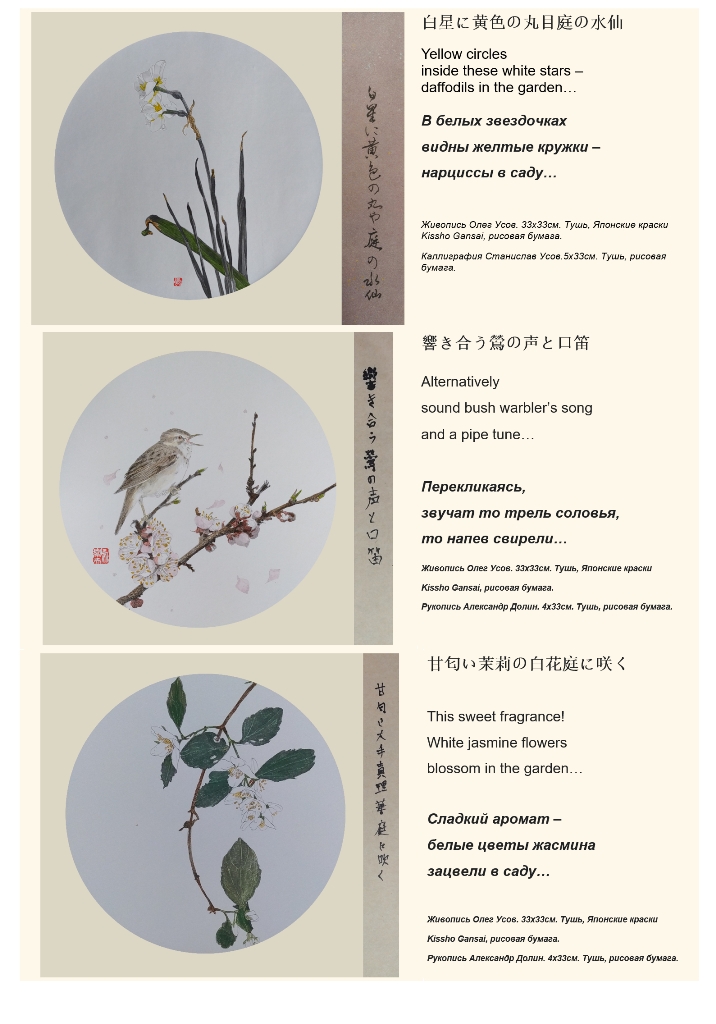

Альбом представляет собой уникальное собрание оригинальных хайку в авторстве А. Долина на японском языке с авторским же переводом на русский и английский, дополненных красочными картинами из мира японской флоры и фауны.

МАГИЯ ТУШИ

В наши дни японское искусство и японская поэзия стали неотъемлемой частью мировой культуры, породив великое множество исследований и подражаний в странах Запада. Более, чем в сотне стран мира сегодня существуют ассоциации, кружки, журналы и сайты хайку, проводятся национальные и международные конкурсы, издаются бесчисленные антологии на разных языках. На японском за пределами Японии хайку, правда, не пишут, но это не помеха для их повсеместного распространения. Хайку фактически превратились в единственный транснациональный поэтический жанр, не знающий границ и привлекающий многие тысячи поклонников. Однако при более пристальном рассмотрении мы поймем, что между современными «массовыми» хайку и их японским прототипом – классическими хайку периода Эдо и лучшими хайку Нового времени – все же есть принципиальная разница. Если первые являются легкодоступным интеллектуальным развлечением любителей или игрой для подростков, то последние мыслились как призвание, миссия и пожизненное профессиональное занятие мастеров, постигших суть дзэн-буддийской философии жизни и искусства в процессе многолетнего обучения.

***

Эстетика хайкай, зародившаяся во второй половине XVII в., отнюдь не ограничивается канонами сложения трехстиший-хайку. Она представляет собой особый способ мировосприятия и пронизывает все связанные едиными принципами виды творчества – «нанизанные строфы»-рэнку, шуточные стихи-цепочки хайкай-но рэнга, рисунки-хайга, дневниковая и эссеистическая проза-хайбун с вкрапленными стихами, наставления, письма, предисловия к антологиям, критические оценки, запечатленные учениками в виде бесед с Учителем или вольные эссе и, в известном смысле, даже собственные биографии – созданы мастерами хайкай в заданных им же параметрах новой эстетики.

Кроме видов литературы и искусства, непосредственно относящихся к области хайкай, поэзия хайку достаточно тесно коррелировала и с рядом других традиционных искусств, популярных как в эпоху позднего Средневековья, так и в Новое время. Это, в первую очередь, все занятия, призванные скрашивать досуг поэта, мыслителя и художника: каллиграфия, монохромная и цветная живопись сумиэ, китайская и японская (вака) классическая поэзия, икэбана, садово-парковый дизайн, чайная церемония, составившие целый список тем, которым посвящены бесчисленные стихотворения хайку. Объединяющим началом всех этих искусств было Дзэн-буддийское миросозерцание, диктующее своеобразный концепт соотношения природы и человека.

В философии и эстетике Дзэн-буддизма конечной целью любого вида духовной деятельности является достижение состояния отрешенности (мусин), полного растворения собственного эго во вселенской Пустоте (кёму) и слияние с изображаемым объектом в метафизическом трансцендентальном озарении (сатори). Однако сатори в Дзэн, в отличие от других школ буддизма, не ведет к полному отрешению от мира и постепенному переходу в нирвану. Цель духовного радения в постижении истинного смысла существования, своего места в жизни и наилучшего способа соответствия своему предназначению.

Средством же достижения подобной цели служит воспринятая из китайского даосизма апология недеяния (муи), то есть невмешательство в естественный ход событий, умение адаптироваться к переменам. Путем такой адаптации и одновременно путем слияния с абсолютом в учении Дзэн может служить любой вид искусства и даже ремесла, возведенного в ранг искусства, если человек находит в нем свое призвание и стремится к постоянному самосовершенствованию. Единственная задача поэта и художника — уловить ритм вселенских метаморфоз, настроиться на их волну и отразить в своем творении, оставаясь лишь медиатором высшего космического разума. Чем точнее передано то или иное действие, состояние, качество предмета при помощи минимального количества средств, тем удачнее, живее образ. Такова поэтика суггестивности.

Для западного художника важна прежде всего креативная сторона творческого акта: создание собственного оригинального произведения искусства. отмеченного неповторимой авторской индивидуальностью и новизной. Каждый «большой стиль» в западном искусстве – классицизм, романтизм, модернизм, постмодернизм – отрицает предыдущий. Между тем для японского художника на передний план выступает рефлективная сторона творчества. Рефлексия как отражение и одновременно размышление, в первую очередь на материале классического наследия прошлого, составляет стержень такого творческого метода, лежащего в основе традиционной поэтики танка и, разумеется, хайку. Уловить красоту, уже заложенную в природе и прежде тысячекратно воспроизведенную великими мастерами древности, явить образ из пустоты — чего еще требовать от поэта и художника? Не случайно в дзэнской живописи столь значительную роль играет пустое пространство, из которого проступают контуры предметов.

***

Эстетике хайкай, ориентированной на вечность, глубоко чужды темы, относящиеся к политике, идеологии, любым видам социальной регламентации, ограничения и принуждения личности. Достойным творчества считалось лишь «неизменное в преходящем» и «великое в малом», то есть явления, имеющие прямое отношение к жизни Природы, к бесконечным метаморфозам мироздания, частицей которых является бренная человеческая жизнь. При этом эстетическим идеалом и источником вдохновения, по крайней мере до Нового времени, для большинства авторов хайку служили древние антологии поэзии вака и стихи великих китайских поэтов.

В отличие от авторов сатирических трехстиший сэнрю, порой пропитанных ядовитым сарказмом, поэты хайку не позволяют себе ни оскорбительных намеков, ни издевки. Их дзэнский юмор – всего лишь мягкое подтрунивание над собой и другими представителями одушевленной природы, собратьями по планете – людьми, зверями, птицами, насекомыми.

Великий Басё в конце XVII в. впервые изменил развлекательный характер хайку, превратив трехстишие из семнадцати слогов в инструмент воспроизведения тончайших движений души. Он ввел в поэтику хайку такие сущностные категории, как ваби (осознание бренности и одиночества человека во вселенной), саби (патина времени, ощущение изначально печальной причастности к всемирным метаморфозам), сибуми (терпкая горечь бытия и пронзительность мироощущения), сиори (состояние духовной сосредоточенности, необходимое для постижения глубинного смысла явлений), хосоми (утонченность чувств), каруми (легкость, прозрачность и доступность), фуга-но макото (истинность прекрасного) и фуэки рюко (ощущение неизменного в преходящем, вечного в текущем).

Понятия ваби и саби (которые были известны как дзэнские эстетические категории еще по крайней мере с шестнадцатого века), предопределили важную особенность поэтики хайку: изначальное стремление к простоте, скромности, неброскости, приглушенной тональности, обыденности, к погружению в привычную повседневность, воспринимаемую как естественная среда для активной дзэнской медитации. При этом вся жизнь в ее мельчайших деталях, без деления на хорошее и плохое, высокое и низкое, дорогое и дешевое, становилась бесценным материалом для художника и поэта.

Обратной стороной этого дзэнского идеала опрощения, честной бедности и недуального восприятия окружающего мира стала острая неприязнь к кричащей роскоши, выставленному напоказ богатству, непомерно дорогим одеждам и украшениям, то есть к любым видам сословного чванства и всяческим попыткам подчеркнуть неравенство людей, одинаково ничтожных перед землей и небом, но в то же время одинаково достойных уважения как венец природы и ее разумное порождение. Поэзия хайку стала апологией равенства творческих личностей, к каким бы кругам они ни принадлежали. В полном соответствии с заветами дзэнских патриархов они, вне зависимости от своего реального социального положения и материального благосостояния, исповедовали идеал «скитальца дхармы», возвышенного духом обитателя убогой хижины, упоминание о которой так часто встречается в стихах.

Дзэнское сознание в основном остается чуждо праздному суемудрию и замкнуто не столько на постижение тайн Вселенной, загадки бытия, метафизической сущности божественного абсолюта, способов слияния с космической Пустотой, сколько на самопознание, обретение Пути в земной жизни, проникновение в сокровенную суть окружающих нас предметов и явлений, которую древние называли югэн.

При этом макрокосм, безусловно, отражается в микрокосме творческой личности,

Все заложенные в такой философии жизни метафизические элементы как бы проходят через фильтр обыденного сознания, трансформируются в предметную, «вещную» реальность повторяющихся явлений природы, оттеняющих бренность и печальную красоту нашего земного бытия.

***

С течением времени сложились поэтические каноны составления сборников и антологий хайку по сезонному принципу с желательным распределением стихов по разделам Весна, Лето, Осень и Зима, отталкиваясь здесь от классических антологий поэзии вака (хотя и с серьезными поправками). Подобное деление требовало обязательного использования «сезонного слова» (киго), указывающего на время года: цветы сливы или сакуры, первые полевые травы, возвращение перелетных птиц – для весны; палящее солнце, птичьи трели, порхающие бабочки – для лета; багряные листья кленов, дожди, прохладный ветер, полная луна – для осени; снежное безмолвие, долгие холода, студеный вихрь – для зимы и т.п.

Привязка хайку к временам года символизировала извечную включенность человеческой жизни в череду вселенских метаморфоз. Кроме косвенных «указателей» в виде сезонных растений, насекомых или певчих птиц, во многих хайку содержится прямая отсылка к традиционной сезонной теме, которая озвучивается в начале или в конце трехстишия: уходящая весна, летняя жара, осенний вечер, ночной снегопад… Такое сезонное слово-тема првращается в постоянный параллелизм, оттеняющий конкретный авторский образ. Хайку в большинстве случаев не просто фиксируют некую примечательную картину, но всегда помещают ее в «рамку» сезона и в контекст темы.

В тот же период обозначились закономерности предметной классификации хайку по темам и разделам (с привязкой ко времени года): растения, животные, насекомые, повседневные дела человеческие и т.п. Поскольку массовость хайку предполагала выпуск многочисленных коллективных антологий, именно сезон и тематика должны были определять место стихотворения в книге.

Для поэта хайку характерна изначальная установка на создание «своего» неповторимого образа через тонкую нюансировку «извечной» канонической темы, продиктованной некогда самой природой основоположникам жанра. В конечном счете всё в природе, как и в человеческой жизни, лишь подтверждает принцип «постоянного в сменах», извечного повторения знакомых пейзажей, мотивов, поступков и эмоций в новых эпохах и новых поколениях. Не потому ли нас и сегодня пленяют строфы, сложенные много веков назад?

В антологиях хайку эпохи Эдо, как и в современных журналах хайку, стихотворения обычно сгруппированы по тематике, то есть отдельные авторы практически растворяются в общей массе бесконечно варьирующихся импровизаций на тему раннего снега или цветущей сливы, весенних заморозков, летнего зноя или алых кленовых листьев. Читатель же или поэтический арбитр вольны выбирать и сопоставлять сходные опусы, отталкиваясь от критериев в виде классических шедевров. Сами авторы тоже постоянно ощущали себя частью группы, коллектива единомышленников, вне которого их сочинения теряли ценность. Апофеозом унификации образной структуры хайку стало составление многотомных сезонных пособий-справочников. Правда, стиль подлинного мастера для знатока и ценителя всегда отчетливо просматривается в деталях.

Тем не менее интерпретация известной темы оценивалась выше введения новой темы, верность канону – выше авторской индивидуальности. Впрочем, в произведениях большого мастера личность всегда проявлялась в полной мере.

Особое внимание уделялось тщательному подбору единственно верного и необходимого слова, созданию максимума оттенков и обертонов, а также правдивости и интимной доверительности интонации трехстишия, которая сама по себе должна была вызвать эмоциональный отклик в читателе. Конечный эффект хайку можно, вероятно сравнить с эстетическим эффектом моментального снимка в художественной фотографии – как в черно-белом варианте, так и в цветном.

Полнейшую зависимость хайку от специфики времен года следует искать в исходном дзэнском постулате: следование правде жизни, отражение неизменного в преходящем и фиксация мгновений вечности в их естественной последовательности. Помимо «сезонных слов» Басё, как и все его последователи, подчеркивал значение так называемых «отсекающих» частиц-кирэдзи, в число которых входили непереводимые восклицательные междометия типа я или кана с различными смысловыми оттенками. К категории «отсекающих» некоторые японсские критики относят (впрочем, без особых оснований) и глагольные формы, передающие, например, прошедшее время. Подобную функцию в европейских языках выполняют обычно эмфатические и временами вопросительные междометия (Ах! О! Вот уж! Надо же! Неужто?! Да как же?! и т.п.) а также указательные местоимения с эмфатической окраской («Этот старый пруд!»). Так или иначе, кирэдзи призваны были укрепить композицию и повысить эмоциональный настрой хайку. Кирэдзи, как и их аналоги в других языках, призваны передавать неповторимую интонацию каждого автора.

Эстетические концепции в классической поэзии хайку априори работают только в формате сезонных циклов. Таковых, согласно традиции, насчитывается четыре плюс один: весна, лето, осень, зима плюс (условно) Новый год. При этом календарный год по старой китайской традиции подразделялся в одном варианте на 24 подсезона, а в другом, более детальном, – на 72, что создавало чрезвычайно дробную рубрикацию сезонных образов, привязанных к каждому времени года буквально по дням.

Кроме сезона, в хайку часто содержится также указание на конкретное местоположение или состояние автора, что усиливает эффект моментального фотоснимка (в том числе селфи), переданного в описании, словами.

Постепенно списки киго расширялись с достаточно жесткой привязкой к каждому месяцу сезона и мелким отрезкам времени внутри него.

Более того, киго стали формировать ассортимент тем, которые, в свою очередь, группировались в образно-тематические каталоги и руководства к написанию стихов– сайдзики. Помимо общих рекомендаций и истолкования популярных образов, они предлагали любителям и сочинителям хайку сотни, а порой и тысячи классических примеров в каждой конкретной рубрике.

В контексте философии «бренного мира» укиё каждое мгновение вечности приобретает особую ценность. Однако повторяемость в потоке времени моментов, связанных с природой, и с повседневной деятельностью человека позволяет зафиксировать их и каталогизировать в образно-тематическом реестре.

В поэзии хайку позднего к середине XIX в. сайдзики фактически диктовали выбор тем, почти не оставляя вариантов авторам.

***

Сходные законы –разумеется, с поправкой на визуальное восприятие — действуют и в живописи тушью (суми-э). Японский художник традиционного толка чаще всего не рисует с натуры, но создает свои картины по памяти, следуя четко разработанным и прописанным во многих учебниках правилам начертания разнообразных предметов и конфигураций: людей, зверей, птиц, рыб, насекомых, деревьев, цветов, построек, гор, рек, облаков, луны и т.д. Считается, что в каждой картине должно ощущаться взаимодействие Инь и Ян (яп. Ин и Ё): активного и пассивного начал, света и тени, тепла и холода. Соблюдение такого баланса позволяет добиваться необходимого контраста между частями порой весьма лаконичной картины. Законы формы (кэйсё) приложимы не только к самому изображению объекта, но и к наиболее приемлемому способу их расположения и «взаимодействия» в картине. То же можно сказать и о лексемах в хайку, которые должны в конечном счете образовать некое интонационное единство. Художник при этом должен был обладать обширными познаниями из разных областей жизни: от изученных по справочникам или увиденным воочию фотографически точных изображений десятков знаменитых пейзажных достопримечательностей страны до мельчайших оттенков редкостных растений, особенностей строения зверей, птиц, рыб и насекомых до предметов крестьянского быта, деталей одежды разных слоев горожан, дамских причесок и украшений.

Примерно то же требовалось и от поэта хайку – с той разницей, что хайдзин мог мгновенно сложить свой стих и запомнить его, а художнику редко приходилось писать с натуры, особенно жанровые сценки. Кроме того, художник должен был уметь передать картины жизни в движении, изображая бегущих зверей, летящих птиц или плавающих рыб. Хайдзину при этом нужно было только назвать действие, но поместив его притом в нужное место трехстишия. Экспертных знаний и умений (ко дзюцу), разумеется, требовали исторические сооружения: дворцы, замки, храмы. Все они рисовались по определенным законам, но должны были с точностью воспроизводить реальные детали того или иного здания. Немалую сложность представляли и особенности дворцового ритуала, храмовые церемонии, специфические черты синтоистских и буддистских праздников (юи сёку), искажение которых считалось недопустимо. Все это говорит о том, что талантливый дилетант без многолетней подготовки ни при каких обстоятельствах не мог считаться подлинным художником. Понятие формы (кэйсё) включало также и сочетаемость объекта с другими компонентами картины в соответствии с установленным каноном.

Поскольку работы настоящих художников в подавляющем большинстве изображали великую природу (дай сидзэн) и питающихся ее дарами живых существ, живописцу следовало всегда помнить о священном концепте Небо – Земля – Человек (тэн-ти-дзин), чье присутствие считалось основой любой картины, как и любого пейзажного или жанрового стихотворения. Поскольку в японском и китайском сочетание иероглифов Небо и Земля означает просто Вселенная или Мироздание, то речь идет о соотнесенности человека и окружающего его мироздания, наполненного разнообразными предметами и явлениями. Другими словами, истинный художник и поэт должен всегда ощущать себя и свои творения частицей мироздания. Он также должен видеть в том же измерении деревья и травы, птиц и стрекоз, собак и кошек, мышей и лягушек, цветы и травы – всех своих собратьев по земной юдоли. Но в мироздании, как сказано еще в даосской «Книге перемен», ничто не остается неизменным, всё подвержено вечным метаморфозам. Значит, и бесчисленные «перемены», трансмутации живой природы должны найти свое отражение в картинах и стихах. Что же может служить наилучшим свидетельством извечных перемен и не только иллюстрацией бренности быстротечной жизни, непрочности всего сущего, но и обещанием грядущих новых аватар в цепи перерождений? Разумеется, бесконечная смена времен года, словно демонстрирующая неотвратимость увядания и гибели, за которыми вновь последуют возрождение и расцвет.

Вот почему картины природы со зримо или незримо присутствующим в них Человеком в живописи и поэзии Восточной Азии всегда подразделялись по четырем сезонам. Поэты хайку только обобщили и систематизировали древние каноны, адаптировав их к требованиям своего времени. В японской эстетике принцип сезонности был спроецирован не только на живопись и поэзию, но также на архитектуру, садово-парковый дизайн, аранжировку цветов, высокую кухню и многие другие искусства. Каноны живописи и поэзии диктовали выбор цветов, растений и живых существ для рисунка – и точно так же действовали каноны поэтики хайку, где обязательным ингредиентом стиха становилось «сезонное слово», прямо или косвенно указывающее на время года, а также каноническая тема из многих сотен и даже тысяч, обозначенных в пособиях-сайдзики, где они тоже распределены по сезонам.

***

Как сезоны, так и присущие им темы и подтемы, должны были находить соответствующий эмоциональный отклик в душе мастера, воплощаясь в более или менее канонических, но при этом индивидуализированных формах. Большинство правил было почерпнуто из китайских трактатов по живописи. Так, изображение бамбука подразделялось в зависимости от времени года и погоды на «жизнерадостный бамбук» (сэйтику), « грустный бамбук» (утику), «бамбук в росе» (ротику) и «бамбук на ветру» (футику). При этом обучение предполагало не столько копирование образцов, сколько создание своих вариаций на ту же тему. Школы живописи, приемля в целом эти принципы, отстаивали различные методы отображения контура растений, ветвей и листьев, нанесения тени и оттенков цвета. Школы хайку фокусировались на подборе необходимых слов и создании неповторимой интонации. Очень важно было создать эффект «великого в малом», поместив пион, трясогузку, улитку или путника на дороге в «рамку» мироздания.

Хотя десятки и сотни сюжетов были расписаны в пособиях по живописи (которыми нередко руководствовались и поэты хайку), автору оставался простор для воображения в границах заданных тем: в выборе персонажа, фона и конкретных штрихов или слов. Картина должна была производить впечатление гармонического единства, оттеняя мастерство художника, меж тем как хайку, помимо создания значимого образа, должно было обладать ритмической целостностью и определенной мелодикой. В некотором роде дополнительным художественным приемом можно считать и запись хайку, выполненную автором.

Квинтэссенция поэзии хайку и живописи суми-э заключена в умении передать «движение жизни» (сэйдо). Поэт и художник должен силой своего интеллекта, сформированного в ходе образования, а также силой своей духовности преодолеть разделительную грань между собой и объектом, избавиться от дуальности восприятия и спонтанно сложить хайку или создать визуальный образ в суми-э, включая предельно лапидарный формат хайга. Только при условии снятия дуальности и присутствия в артефакте или стихотворении «души» (усин) возможно истинное творчество. Однако этого недостаточно для придания картине или стихотворению подлинного своеобразия. Еще одним обязательным компонентом служит творческое воображение художника и поэта (эсорагото), позволяющее ему отойти от простого копирования (в картине) или банальной констатации ситуации (в хайку). Именно творческое воображение придает каноническому сюжету (цветущая сакура, пение кукушки, осенняя луна, первый снег и т.п.) неповторимую индивидуальность за счет выбранного ракурса, соотношения света и тени, мельчайшей характерной детали.

При этом не имеет значения, создано ли произведение на пленэре, под непосредственным впечатлением от трели жаворонка, уродливой внешности жабы, аромата хризантем или всё в картине и стихотворении просто придумано автором. Если художественная фотография требует снимка с натуры, ее словесный или рисованный аналог вполне могут обойтись и без натурального объекта. Хотя в хайку все пять чувств – зрение, слух, вкус, осязание и обоняние – могут становиться рабочим инструментом поэта, их использование вполне допустимо и как плод чистого воображения. То же эсорагото помогает домысливать, например, цвет в черно-белом рисунке суми-э или соловьиные рулады при их упоминании в хайку.

Последним и далеко не самым маловажным качеством художника в японо-китайском эгрегоре является отчетливое осознание своего дара, своей роли и своей миссии в мире, которое передается сложным понятием киин. В зависимости от обстоятельств это слово может означать и «хороший вкус», и «утонченность», и «элегантность», но в первую очередь – «профессиональное достоинство». Истинный художник, достигший высот мастерства, всегда обладает киин, которое заметно окружающим и создает вокруг мастера некую особую ауру. Художники, поэты и философы всегда пользовались в Японии широким признанием, будучи окружены всеобщим уважением и любовью. Об этом наглядно свидетельствуют и тысячи каменных мемориальных стел с их шедеврами, воздвигнутых японцами в течение веков на больших и малых островах в честь великих соотечественников, и бесчисленные серийные издания хайку, и наконец – широчайшее всемирное признание жанра, некогда считавшегося чисто японским видом поэтического искусства.

Однако хайку, написанные иностранцем на японском языке, встречаются не часто, и только половина сознательной жизни, прожитая в стране Восходящего солнца, может служить для них оправданием.

Александр Долин