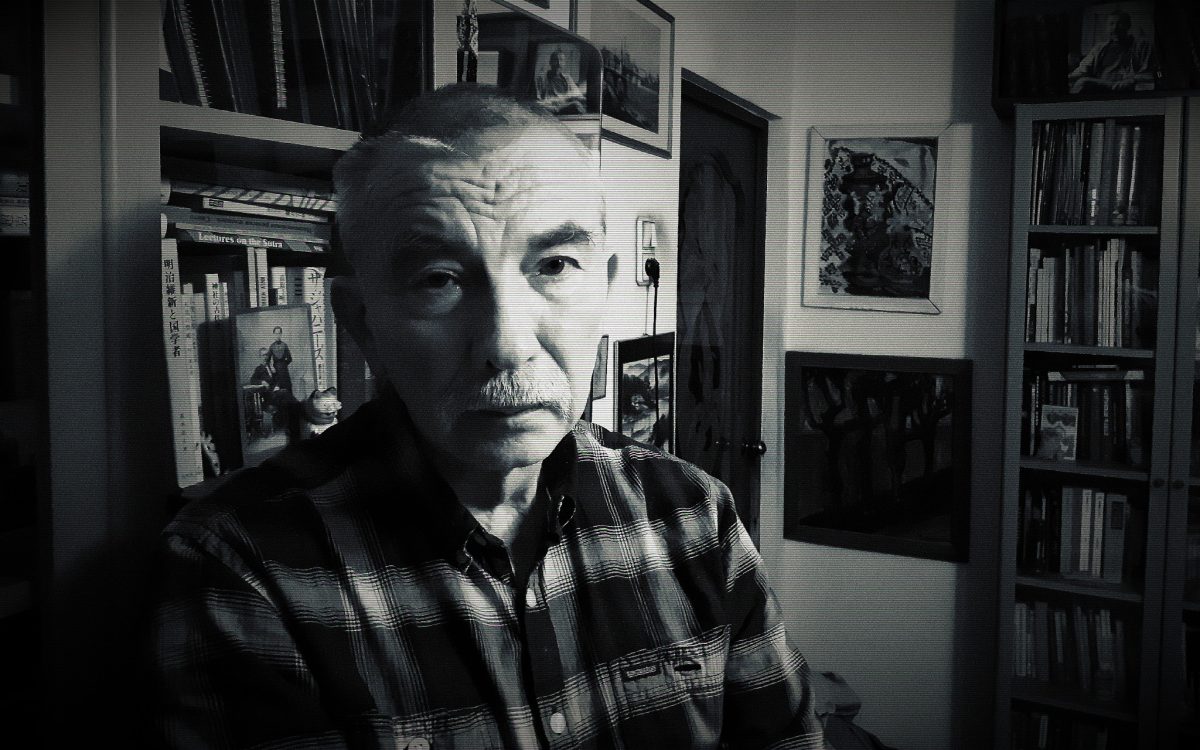

Александр Николаевич Мещеряков — выдающийся российский историк, японист и переводчик, автор более 300 научных публикаций и лауреат премии «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония». Именно он познакомил русскоязычных читателей с шедеврами средневековой японской литературы, а также произведениями современных авторов. Среди наиболее известных его трудов: «Terra Nipponica: Среда обитания и среда воображения», «Стать японцем. Топография тела и его приключения», «Книга японских символов». В настоящий момент Александр Николаевич возглавляет образовательную программу «Язык и литература Японии» в НИУ ВШЭ. Также он замечательный писатель и поэт.

Корреспондент «Дискурса» Павел Соколов встретился и подробно обсудил недавно переведенный роман Кага Отохи́ко «Столица в огне», кризис современной японской литературы, а также то, как японцы справляются с пандемией коронавируса.

— Относительно недавно на русском языке вышел трехтомный роман-эпопея современного классика японской литературы Кага Отохи́ко «Столица в огне», и вы принимали самое непосредственное участие в его издании. Расскажите об этой книге?

Да, это один из самых больших моих трудов. С автором меня познакомил Нумано Мицуёси, который тогда преподавал в Токийском университете. Кага — большой любитель русской литературы и начал писать в значительной степени под влиянием Толстого и Достоевского. Ему страшно хотелось, чтобы его вещи стали доступны русскоязычным читателям: «Понимаете ли, — говорил он мне, — только русские люди могут понять то, что я хотел сказать». — «Почему так?» — «Потому что Россия подарила мне и миру Толстого и Достоевского». — «Россия теперь другая». — «Это только кажется».

А роман замечательный — про японскую войну, про японский мир, про любовную страсть, про японскую душу, про всех нас. Теперь литература часто числится по части entertainment, но Кага заставляет вспомнить о жизни, а не забыть о ней. Такой дар мало кому даётся. И человек Кага редкостный.

В романе ему нужно было описать, что чувствует человек при крещении. Кага не знал. Что делать? Он отправился в храм, крестился, описал. И остаётся с тех пор добрым католиком.

Что до его слов о России и русских, то как мне хочется, чтобы оправдалась пословица: со стороны виднее!

Несколько лет назад Татьяна Соколова-Делюсина перевела роман Каги «Приговор». Когда Кага выступал в Москве на его презентации, у него настойчиво спрашивали: «А вот скажите, какие современные хорошие писатели есть в мире, в России, в Японии?» А он упорно повторял: «Читайте классику». Его пытались сбить, но Кага настаивал на своем. Это можно воспринять как упрямство, а можно как великолепную последовательность.

Он писал «Столицу в огне» с оглядкой на русскую и французскую литературу XIX века — хотя это произведение, конечно же, во многом и модернистское. Ему удалось соблюсти правильную пропорцию между традиционностью и модернизмом. Этот роман считается лучшим его произведением. Да и сам Кага полагает, что «Столица в огне» ему удалась в наибольшей степени.

Мне предложили перевести его, но это огромная вещь, даже немножко больше «Войны и мира», там около ста авторских листов, и я никак не мог себе позволить отдать этому занятию четыре-пять лет жизни. Поэтому я сделал то, что, обычно не нужно делать: распределил работу по нескольким переводчикам. В основном, это мои верные ученики.

Я заранее понимал, что сводить воедино огромный массив текста будет трудно, но оказалось даже ещё труднее. Практически год я просидел над редактурой, но в результате, как мне кажется, получилось соблюсти единообразие стиля — во всяком случае, многие люди говорили, что они не чувствуют перехода от переводчика к переводчику.

— Когда я читал это произведение, мне почему-то вспомнились три таких, скажем так, толстых исторических романа: «Перед рассветом» Симадзаки Тосона, «Тростник на ветру» (или «Тростник под ветром») Исикавы Тацудзо и «Лабиринт» Ногами Яэко. Действие двух из них, кстати, происходит в тот же исторический период, что и роман Кага. Возможно, есть в романе какие-то ещё отсылки к произведениям японской литературы?

Герои романа читают европейскую литературу — это взрослые люди, которые тянутся к большому и хорошему. Там есть и мальчишеское чтение, и всякая ерунда 30-х годов для подростков: какие-то приключения, военная техника, войны.

Из тех японских вещей, которые оказали влияние на автора, он признает только «Повесть о Гэндзи», что мне кажется большой натяжкой. В общем и целом Кага, конечно, работает по лекалам европейской литературы. Его литературные корни растут именно оттуда: Стендаль, Флобер, Толстой, Достоевский, Данте.

— Действие романа разворачивается в Токио. А как образ японской столицы менялся на протяжении XX века в японской литературе? Как я понял, само место действия в данном случае играет не последнюю роль.

В оригинале роман, если переводить дословно, называется «Вечная столица». Я долго мучился, как его назвать по-русски, «Вечная столица» никуда не годилась: русский читатель подумает, что это про Рим. Сам автор объясняет, что имеется ввиду «вечно меняющаяся столица».

И действительно, Токио очень сильно менялся. Классическая японская архитектура не каменная, а деревянная, и город всё время горел, и потому изменялся. Вот и в XX веке он пережил два страшных разрушения. Во-первых, землетрясение 1923 года, когда весьма значительная часть города была уничтожена пожарами. Тогда многие кварталы стали отстраивать по примеру европейских, на месте пожарищ появились высокие дома, кирпичные, из бетона. Во-вторых, после американских бомбардировок 1945 года, когда город вновь почти весь выгорел.

Старого Токио как такового почти не существует. Это крошечные островки, их очень мало. После землетрясения 1923 года, когда стали строить другой, каменный город, появилась литература, ностальгирующая по старому Эдо (прежнее название Токио). Например, был такой автор Нагаи Кафу. Он много писал о том, что уходит та эпоха, уходят материальные свидетельства того времени, когда он родился. Токио сильно менялся, и от тех мест, в которых Кага вырос в 1930-е годы и которые описывает в романе, ничего не осталось. Сегодня Кага живет приблизительно там же, где и родился, но это уже многоквартирный дом, а вовсе не традиционный японский.

Я и сам замечаю: я родился на Старом Арбате, на Сивцевом Вражке. Этот район хоть как-то сохранился, но, тем не менее, эти места — это уходящая натура.

Исчезновение прежней среды обитания — очень болезненный процесс для чувствительных людей, когда все становится по-другому, а твоя психика не успевает к этому приспособиться. Понятно, что жизнь есть жизнь, все должно развиваться, но это очень большая драма для многих, и для меня в том числе.

— Мне пришло на ум такое своеобразное противостояние Токио и Киото: с одной стороны, город-музей, с другой — вот такой суперсовременный, постоянно меняющийся многомиллионный мегаполис.

Да, и там до сих пор сохраняется некая взаимная неприязнь киотосцев и токийцев: первые говорят, что вторые вечно спешат, и что в гигантском мегаполисе не осталось никаких человеческих отношений. Токийцы же утверждают: эти киотосцы только кланяются, говорят спасибо-пожалуйста, а на самом деле это люди двуличные. Это как между Москвой и Питером. Сегодня это осталось на уровне полуанекдотов, но ситуация похожая.

— Как я понимаю, некоторые писатели принципиально переселяются в Киото, убегая от суеты вечно меняющейся столицы?

Конечно. В поисках старины, менее быстрого темпа жизни, подальше от правительства и чиновников, от официальщины. Но так вышло, что практически все издательства (около 85%) находятся в Токио. Гигантская централизация. Так что писать лучше в Киото, а издаваться в Токио.

— В начале XX века существовал институт наставничества, когда начинающие авторы старались попасть в ученики к какому-то из маститых литераторов. Тот же Нацумэ Сосэки воспитал целую плеяду блестящих писателей, помимо Акутагавы. Существует ли нечто подобное в Японии в наше время, или же данное явление по большей части себя изжило?

Его уже нет. Насколько я понимаю, у того же Каги учеников нет. Раньше писатели образовывали своеобразные цеха с сэнсеем во главе, но теперь этого нет: цеховость предполагает постепенность карьеры, а сейчас сознание совершенно другое. Все нужно мгновенно и сразу, и на такие отношения уже попросту нет времени.

Я сейчас написал книжку, она скоро будет издана, про Янагиту Кунио, основателя японской этнологии. Родился он в 1875 году и сперва, как очень многие юноши того времени, неровно дышал по отношению к литературе. Тогда еще была жива традиционная литература — танка, хайку. Этот круг предполагает наличие мастера, к которому прилепляются молодые авторы, и Янагита поначалу тоже прилепился к сэнсэю. Если ты входишь в эту традиционную среду, то в конце концов становишься зрелым, уважаемым мастером — лет в пятьдесят. На это нужно иметь терпение и здоровье.

Янагита не выдержал и ударился в современную литературу: там имена делались быстро. Другое дело, что многие модернистские авторы немного побаловались — и перестали писать.

Но его друзья по писательской среде, вроде Таямы Катая или Симадзаки Тосона, стали достаточно известными уже в молодом возрасте, то есть это был такой карьерный лифт, который традиционная литературная среда не предоставляла.

— Вот вы упомянули Таяму Катая. Хотел как раз задать вопрос, связанный с ним. Он стоял у истоков движения натурализма в японской литературе, его творчество сыграло заметную роль в тогдашнем литературном процессе, однако на русском языке, насколько мне известно, вышло всего несколько новелл. Почему так?

Видите, какое дело: то, что было актуально для японской литературы того времени и звучало как совершенно новое слово, не было особенно актуально для западного мира. К тому же, по-моему, многие авторы той поры не обладали достаточным литературным мастерством. Поэтому сегодня их читать интересно только специальным людям, занимающимся историей литературы.

Скажем, Нацумэ Сосэки в Японии считается великим писателем. Но мне его романы интересны больше всего с точки зрения истории литературы. В этих вещах есть какие-то занятные бытовые, исторические подробности, но я считаю, что для вхождения в мировую литературу этого мало.

Но вот то, что началось дальше — Акутагава Рюноскэ, Танидзаки Дзюнъитиро, Кавабата Ясунари — это такие писатели, которые до сих пор читаются хорошо. У них много почитателей и, я думаю, заслуженно: эти авторы уже прекрасно владели аппаратом европейской литературы, но у них было много и своего, японского.

— В этом контексте хочется задать вопрос про феномен популярности «литературы о себе», про японскую эгобеллетристику — это ведь явление как раз нулевых-десятых годов XX века. Почему этот феномен возник, и как так вышло, что он и сегодня остаётся для Японии актуален?

Мне кажется, что для японской литературы очень характерен психологизм и желание написать, как было на самом деле. Разумеется, там есть совершенно разные направления, есть и фантастика, и фэнтези, но если говорить о серьезной литературе, то автобиографичность занимает там огромное место. Тот же роман Каги — он насквозь автобиографичный, автор описывает историю своей семьи.

Японское общество так выстроено, что там не дают волю эмоциям, и ты очень часто не слишком хорошо представляешь.

Если в нашем социуме или на Западе человека бывает довольно просто понять сразу: ты видишь, как он говорит, какая у него мимика, то в Японии все очень сильно сокрыто. Поэтому ты доподлинно знаешь только про себя и про самое непосредственное свое окружение. Это становится препятствием на пути японского литератора. Наверное, это одна из причин, почему в Японии столь популярна автобиографичная проза.

— Кто, по вашему мнению, самый недооцененный японский писатель XX века?

В Японии очень ценится Мори Огай, но он мало переведен и на русский, и на европейские языки. Настоящие ценители литературы нового времени, еще не утерявшей японских корней, высоко ставят Огая.

А если говорить не о писателях, а о каких-то произведениях, которые прошли мимо большинства читателей, то я бы назвал крохотные «Рассказы на ладони» Кавабаты — это очень хорошие вещи. В Японии они считаются более-менее проходными и на западные языки полностью не переведены, но мне кажется, что они недооценены. Вот я первый и перевел их полностью.

— А кто, по-вашему, из японских писателей XX века наиболее важен для самих японцев?

Восприятие менялось. Нацумэ Сосэки считается основателем современной японской литературы. До войны были очень популярны писатели националистического толка. Сегодня их имена прочно забыты, но в то время они играли серьезную роль. Например, Хино Асихэй. У нас ничего из его произведений не переведено.

Безусловно, важный для послевоенной Японии писатель — Мисима Юкио. Он одновременно вскрыл и объединил в себе очень много послевоенных комплексов. С одной стороны, в нём было стремление возродить императорскую Японию, с другой стороны, для Мисимы были характерны эскапады, которые не должны были быть свойственны человеку, который считает себя частью традиционной культуры. Он даже фотографировался с обнажённым торсом, будто демонстрируя, какой он супермен.

Ещё — Кавабата и Танидзаки. Они и до войны были уже достаточно известны, но и после нее остались важными фигурами.

— Вы уже несколько раз упомянули Кавабату. В 20-е годы он был в кружке неосенсуалистов, и его коллегам по цеху, скажем так, повезло не так сильно, как ему. Творчество одного из лидеров этого движения, Ёкомицу Риити было под негласным запретом в Советском Союзе. А он ведь тоже оказал довольно значительное влияние на литературный процесс Японии. Не могли бы вы рассказать про этот феномен — кого и почему запрещали в Советском Союзе? Стоят ли произведения этих авторов перевода на русский язык?

Ёкомицу Риити — конечно же, хороший писатель. И его нужно переводить, сомнения прочь. А с запретами дело обстояло интересно. В послевоенной Японии были очень сильны левые настроения. Большинство приличных писателей, действительно хороших авторов, были леваками и антиамериканистами. Им было обидно, что Япония — оккупированная страна, что традиционную культуру стремительно разрушает культ потребления.

Коммунистическая партия Японии поначалу дружила с Коммунистической партией Советского Союза, и советские власти в лице Иностранного отдела ЦК КПСС очень рассчитывали на то, что традиционная японская культура сумеет дать отпор культуре американской.

Поэтому в СССР сильно привечали японских писателей и разрешали их переводить, так что текущая, хорошая и настоящая японская литература в Советском Союзе 60-х, 70-х, 80-х годов была представлена очень неплохо. Не приходилось искать каких-то специальных благонадёжных авторов типа Теодора Драйзера, которого никто в Америке не знает, чтобы делать из него здесь культ, а просто брали и переводили авторов, актуальных в Японии в то время. Переводили и Кавабату, и Танидзаки — не всё, но что-то все равно переводили. Правда, как потом выяснилось, с некоторыми купюрами. Кобо Абэ — хороший писатель? Хороший, он и в Японии был признан, и здесь. Эндо Сюсаку тоже переводили, и в Японии он был вполне знаменит.

Мисима был здесь большим исключением, потому что был националистом, выступал за возрождение культа императора. А в СССР даже само словосочетание «японский император» было ругательным. Только много позже Григорий Чхартишвили перевел его «Золотой храм». За этим последовали и другие вещи.

Если сравнивать с тем, как другие мировые литературы были представлены в Советском Союзе, то я считаю, что японской, в общем, повезло.

Кстати говоря, в молодости я весьма скептически относился к так называемым «пролетарским писателям», вроде Миямото Юрико и Кобаяси Такидзи — а они сейчас снова стали популярны в Японии.

— Неожиданно.

Думаю, они «выстрелили» в первую очередь потому, что писали совсем про другую жизнь. Плохо ли, хорошо ли — но там присутствуют и сильные чувства, и антагонистические социальные отношения, и люди труда, и суровая природа. И это оказалось для определенного круга современных японцев очень привлекательным. Эти произведения можно «пощупать».

В текущей японской литературе встает вопрос: о чем писать? Вот ты писатель, о чем тебе рассказывать? Смотрю за окно — и вижу там, условно говоря, бетонный Токио, эти мчащиеся толпы, я вижу людей, которые не знакомы друг с другом и не горят желанием познакомиться.

У традиционной культуры есть такая могучая составляющая, как отношения с природой, а эти люди не знают никакой природы. Они выезжают на пикник и у них начинается аллергия. О чем писать? Пишут: вот, пошел в кафе, не очень мне понравилось, вчерашнее было лучше.

Вот мода пошла, ну, не знаю, условно, на макси-юбки, а в прошлом квартале были модны короткие юбки, а у меня ноги для них не годятся… С точки зрения традиционной нарративной литературы стало писать очень трудно. Руками никто ничего не делает. Всё делают машины. Всегда писали про путешествия… Какое нынче путешествие? Сел в самолет, прилетел из одного безликого аэропорта в другой. Исчезло это медленное продвижение в пространстве, когда ты встречаешь разных людей, разные обычаи… Бух-бух! Приехали, на сколько приехали? На три дня, потому что отпуск кончается. Раз — обратно. На работу ехать два часа. Приехал в офис, бумажки перебираешь. Работа кончилась — два часа обратно. Женился, детей не вижу, потому что спать мне тоже когда-то надо.

Исчезает среда обитания той прежней литературы, поэтому какие-то простые вещи становятся снова привлекательными. Например, те же рыбаки в произведениях пролетарских писателей. Они живут не по расписанию, как большинство нынешних горожан.

— Кстати, в вашем описании современной литературы сразу угадывается недавний бестселлер, роман «Человек-комбини» Саяки Мураты.

Тошнит! Я даже из профессионального интереса не смог это дочитать.

— Я там считал определенные, скажем так, литературные отсылки. По факту, это японская обломовщина.

Скучно.

— А какой современный роман вам больше всего понравился? Из написанных относительно недавно.

Никакой.

— Все настолько плохо?

Тавада Ёко мне вполне нравится. Среди ее рассказов есть очень тонкие. Недаром я перевел ее книгу «Пассажиры твоих ночных поездов». В целом, увы, писателям не о чем стало рассказывать. Это глобальная проблема, не только японская.

— В данном контексте, наверное, немножко странным будет мой следующий вопрос: кого из японских авторов вы считаете наиболее достойным получить Нобелевскую премию по литературе?

Я бы дал Каге. А вовсе не Мураками Харуки, которого уже несколько раз номинировали.

— Ёко Таваду, кстати, тоже выдвигали на Нобелевскую премию.

Вряд ли это получится. Чем мне понравился Кага — у него в книгах непредсказуемая жизнь и сильные чувства. Если ты хочешь описывать сильные чувства и эмоции, ты вынужден создавать исторический роман. Потому что в современной жизни этого стало чрезвычайно мало, все очень сгладилось. В благополучном обществе литературе — во всяком случае литературе прежнего образца — живется плохо. А политкорректность совсем ее добивает. Но люди больше ценят спокойную жизнь, а не волнующую литературу.

Мне один молодой человек рассказал очень интересную историю. У него был роман с иностранкой, он здесь, она там, и в результате он нашел себе другую, а иностранка разгневалась по-настоящему.

И дальше он мне говорит: я ее очень уважаю за то, что она со мной больше не хочет иметь никаких дел.

Потому что, говорит, у меня много было разных романчиков, но связь с бывшими подружками сохраняется, мы как-то коммуницируем. А эта, говорит, меня возненавидела. И я за это ее уважаю. Это очень интересное, на самом деле, наблюдение. Что-то катится чуть лучше, что-то чуть-чуть хуже — но драмы нет, чувств эпохальных нет. Над такими чувствами можно и смеяться, и иронизировать, но если нет потрясения — о чем тогда писать?

— В контексте Нобелевской премии не могу не задать вопрос про Кадзуо Исигуро. Как вы относитесь к его творчеству и можно ли его назвать японским писателем в том или ином виде?

Я думаю, что он, конечно, по своей социализации уже не японский писатель, и недаром пишет по-английски. Этнические корни не имеют первостепенного значения. Хотя у него и есть ранние вещи про Японию — романы «Художник зыбкого мира» и «Там где в дымке холмы». Он хороший литератор, но, конечно же, не японский автор. Все-таки согласимся, что писатель — это, прежде всего, язык.

— В СССР было издано огромное количество японских авторов в разные периоды — какие-то лучше, какие-то хуже. Но какие-то вещи выходили один раз и не переиздавались. Например, сборники новелл Хаяси Фумико и Куникиды Доппо. Стоит ли переиздавать эти советские переводы?

Конечно, стоит. Но не имея в виду никакой экономики. В нынешней ситуации, когда мы знаем, насколько ничтожны тиражи и все издательства говорят: если человек не раскрученный или позабытый, как мы будем эту книжку печатать? На грант — пожалуйста, а так — нет.

Почти все произведения современной японской литературы, которые были переведены сравнительно недавно, вышли на русском благодаря грантам JLPP (Japanese Literature Publishing Project), который финансировался японским правительством. Сейчас власти сказали, что на эту soft power у них денег нет. Современные японцы перестали издаваться и у нас, и на Западе, потому что как ты нераскрученного автора будешь продавать? Никто не хочет рисковать.

JLPP перестал книжки спонсировать, но у них все-таки остался проект поддержки молодых переводчиков. Я очень им благодарен, что они хотят воспитывать молодых переводчиков и как-то их поддерживать.

— В этом плане показателен недавний пример с японской писательницей Огавой Ёко. Она получила Международную Букеровскую премию за роман, написанный, по-моему, в начале 90-х годов. Прошло уже больше четверти века, а она только сейчас получила эту престижную награду — по факту, за перевод. И только после этого у нас как-то так мобилизовались и решили переложить на русский этот же ее роман, «Полицию памяти».

Давайте, сменим тему. В Высшей школе экономики недавно была запущена программа «Язык и литература Японии». Не могли бы вы рассказать про нее. Какие надежды вы возлагаете на молодое поколение русских японистов?

Мы стараемся дать людям, которые поступили на эту программу, классическое японоведческое образование. Что это означает? Помимо современного японского языка у них очень много бунго — старого японского языка, а также китайский классический язык и много страноведческих дисциплин. Такого набора нет нигде. Сейчас много где изучают японский язык, но такого классического образования, пожалуй, нет нигде. Учиться у нас очень трудно, но я надеюсь, что из этих молодых людей выйдут специалисты, которые смогут продолжить наше дело и в области классической японской литературы. Потому что сегодня есть люди, которые стараются переводить современную литературу и у них что-то получается, но вот практически всю японскую классику переводят люди уже… не первой молодости.

— Перейдём к сегодняшней повестке дня, к эпидемии коронавируса. Япония продемонстрировала довольно-таки неплохие результаты, среди развитых стран она довольно неплохо справилась…

Из больших стран — лучше всех.

— По-вашему, за счет чего был достигнут этот успех?

Я думаю, в Японии в любой год, в особенности зимой, в сезон гриппа больше 50% носят маски и в транспорте, и на улице. А во всех общественных туалетах обязательно имеется какая-нибудь штука для дезинфекции рук, у нас теперь тоже много где такие появились. Поэтому японцы ничего сверхъестественного делать не стали, просто ответственно отнеслись к ситуации. Врачи советовали не посещать без необходимости людных мест. Японцы послушались. Общепит не закрывали, но многие заведения сами закрылись — из чувства ответственности. Правительство роздало какие-то деньги.

Я тут читал книжку про эпидемию «испанки» в Японии. С тех пор прошел целый век, нынешнюю эпидемию называю «китайкой», но никаких новых способов защиты не придумано: держать дистанцию бывает, возможно, далеко не всегда, но уж мыть руки и носить маску — это в наших силах.

— Так и есть. Мне еще из таких крупных эпидемий, которые были в Японии, вспоминается эпидемия, которая была в VIII веке.

Тогда очень много людей погибло, но сколько — никому не известно. Неизвестно даже, сколько погибло в мире во время эпидемии испанки, но приняты цифры в 20 миллионов — это больше, чем боевые потери во время Первой мировой войны.

— Япония также пострадала — опять-таки, это стало возможным из-за того, что страна стала открытой для мира. Там были и другие эпидемии «цивилизованных болезней», которые проникли в Японию уже как раз после открытия.

Да. Во второй половине XIX века они получили по крайней мере три подряд эпидемии холеры, которой ранее в Японии не было, и каждая из них унесла приблизительно сто тысяч человек. Никакого лекарства против холеры не было, поэтому, как и всюду в мире, строили холерные бараки, сжигали одежду холерных больных. Трупы сжигали. Японцам в этом отношении было проще — они привыкли к буддийской кремации. А в Европе отчасти именно холерные эпидемии и дали толчок к распространению кремации, потому что возник вопрос — что делать с трупами?

А сифилис впервые был занесен в Японию еще в XV-XVI веках…

— Испанцами и португальцами, насколько я помню.

Да. Но это не было серьезной проблемой, пока в XIX веке не открыли порты. Кто приплывает-то? Морячки. В то время в Японии индустрия проституции была очень развита, поэтому сифилис ужасно бушевал. Было много смертельных случаев. Но больше всего жизней уносил туберкулез.

— Если говорить про самую известную за рубежом японскую проблему — высокий уровень суицида среди населения. Действительно ли он так высок?

Это миф, что в Японии высокий уровень суицидов. По статистике это приблизительно 20 тысяч человек в год — средний показатель по миру, не низкий, но и не высокий. В России — от 40 до 50 тысяч. Почему к Японии привлечено такое внимание в этом отношении? Там обычно самоубийство как-нибудь обставлено, практически всегда вы будете иметь предсмертную записку с объяснением. Не как у нас «В моей смерти прошу никого не винить», а с подробным объяснением, почему человек так поступил. То есть, культура суицида в Японии — это продуманное действие, а не как у нас очень часто бывает — под влиянием минуты или даже секунды: девушка не так посмотрела, ты хлопнул с горя стакан и сиганул с балкона.

Уровень суицида в Японии начал повышаться только во второй половине XIX века. Раньше, если и случалось — то в основном среди самураев в период Токугава, но на самом деле не очень часто и только при наличии серьёзных причин. Например, сюзерен тебя как-нибудь оскорбил или еще что-то произошло. Твое тело и твоя жизнь тебе не принадлежали — ты был обязан служить сюзерену и родителям. А как ты можешь выполнить свой долг, если тебя нет? Во второй половине XIX века, когда произошёл слом традиционной культуры и переход к новой, когда резко убыстрился темп жизни, психика у многих действительно не выдерживала. И тогда огромное количество японских литераторов первого ряда покончили жизнь самоубийством.

— Какие явления японской культуры сложнее всего понять россиянам и европейцам? Что практически не поддается переводу или объяснению?

Расскажу такую историю. Я работал в Японии в научно-исследовательском институте, и, чтобы заниматься каким-то спортом, записался в местный футбольный клуб. Клуб — это родители со своими детьми, которые по воскресеньям гоняют мяч. На большом поле, у них там тренировки, есть тренер на общественных началах, и я даже страховку заплатил — не дай бог, упаду и коленку расквашу. Без страховки не принимали. Вышли на поле, я побежал в нападение и в первом тайме забил два гола. Перерыв. Тренер говорит мне: «Я вижу, вы давно, не играли, я вижу, как вы увлечены». Тут я соображаю: слишком выделился. Во втором тайме стал в защиту. Закончили игру, голов много забили — все-таки любители играют, я как-то потерял счет и спрашиваю у своих новых приятелей: «Счет-то какой?» Мне отвечают: «Мы не знаем». Я снова спрашиваю: «Мы выиграли или проиграли?» Опять никто не знает. Я удивился, а тренер мне объяснил: «Мы ведь здесь все соседи, правильно? Мы для чего собрались? Удовольствие получить. Если кто-то проиграет, ему будет обидно. Он, может, про это не скажет, но осадок у него останется. Зачем? Поэтому мы голов не считаем».

Когда в японских школах проводят День физкультуры, и ученики бегут какой-нибудь кросс, победителя не определяют. Пробежал — молодец. Это одно из средств для подавления конкуренции внутри коллектива. Потому что она, может быть, и эффективна с экономической точки зрения, но с точки зрения поддержания социального мира конкуренция — это плохо.

— То есть, по принципу «торчащий гвоздь должен быть забит»?

Должен быть забит. Не высовывайся — с этим довольно трудно смириться человеку, который воспитан нашей культурой. Я всегда играю на счет и хочу выиграть. И ничего с этим поделать не могу.

— Как так сложилось и почему в последние годы японская культура стала одной из самых интересных и привлекательных в мире?

Мир не испытывал к Японии массового интереса до 60-х годов XX века. Были любители японской культуры, конечно, но все-таки их было не очень много. В 60-е годы случилось то, что на Западе назвали «японским экономическим чудом». И на Западе удивились: как так, какие-то азиаты, а умеют то же самое, что и мы, и даже временами лучше? Это, конечно, был огромный культурный шок для Запада. У Японии получилось первой показать, что не только Европа и Америка могут быть центрами современной мировой цивилизации, и это вызвало подъем интереса ко всему тамошнему, все больше и больше людей стали интересоваться японской культурой, литературой и так далее.

Сейчас мы наблюдаем новую стадию этого процесса, теперь им захвачены очень широкие массы. Теперь интерес привлекает, например, еда, а совершенно не какая-то там духовная культура. Для изменения пищевых пристрастий Япония сыграла достаточно большую роль. Как мне кажется, благодаря ей западные люди в целом стали относиться намного терпимее ко всяким необычным бытовым вещам, которые есть в мире.

Ведь в той же Америке еще, наверное, в 80-е годы никто не стал бы каких-нибудь живых гадов есть, это почти непредставимо. И поколение моей мамы, они же тоже не ели ничего такого. Им даже креветки казались гадостью. А сейчас стало совсем по-другому.

— По отношению к каким моментам в истории у японцев все еще не сложился консенсус? А какие моменты в истории все еще вызывают являются табуированными или полутабуированными?

Не всё, но многое, что касается отношений с Кореей. Скажем, это корейские походы Тоётоми Хидэёси — большого числа научных работ на эту тему не сыщешь. Никто не запрещает, но вот как-то неудобно. Никто не хочет быть торчащим гвоздем.

Тема участия Японии во Второй мировой войне. Ну, вроде принято считать, что как-то Япония неправильно себя вела, но социологические опросы показывают, что многие японцы не знают или в недостаточной степени знают, что делала японская армия, скажем, в Китае или в Юго-Восточной Азии. Восторжествовала схема, сложившаяся после войны, которая поразительным образом удовлетворяет всех: во всем виновата военщина, милитаристы. В Америке говорят: Япония шла правильной демократической дорогой, но кучка милитаристов обманула японский народ. Позиция советских историков была точно такая же: есть добрый японский народ, а его обманули. Про то, как обстояли дела в действительности, я написал книгу «Быть Японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Тем не менее, мы должны признать, что Япония ныне — страна сугубо мирная, а угрозы миру надвигаются совсем с других сторон.

Паша Соколов, 30 октября 2020