Продолжаем публикацию книги К. Саркисова «Россия и Япония. Сто лет отношений».

Глава II. Эпизод 3.

Соперничество в Корее. 1880-е годы

В год, когда в Петербурге был подписан договор об обмене Сахалина на Курильские острова, резко обострились отношения Японии с соседней Кореей. События назревали с 60-х годов и были следствием второй опиумной войны в Китае. Как и Япония, Корея была вовлечена в круговорот событий этой войны. Ее вассальная зависимость от Китая, которая, как и в целом политическая и экономическая отсталость, не оставляли надежд, что удастся остаться в стороне от геополитической экспансии держав.

Об отсталости корейского общества в то время в Европе ходили анекдоты. Один из них приводила английская печать. Как-то короля Коджон и королеву Мин пригласили в английскую миссию в Сеуле, чтобы продемонстрировать им игру в теннис. Во время игры королева, наклонив голову в сторону короля, проговорила: «Эти англичане. Они так запыхались. Неужели нельзя было поручить эту игру своим слугам?» [Т: 08.09.1983].

После резкого ослабления Китая в результате европейской экспансии Корея имела все шансы стать легкой добычей геополитических «хищников». Японцы были далеко не первыми, кто хотел занять господствующее положение на полуострове. Канадский журналист Фред Маккензи, автор книг, в резких выражениях изобличавших колониальную политику Японии в Корее, упоминает в первую очередь Францию, чьи миссионеры в 50–60-е годы 19 века заполонили Корею, а в 1866 году в отместку за убийство нескольких из них направили карательную экспедицию. В 1871 году последовал инцидент с американским военным судном «Генерал Шерман». США ответили аналогичной карательной акцией. Местный корейский гарнизон сражался храбро, но со своим устаревшим вооружением был беспомощен.

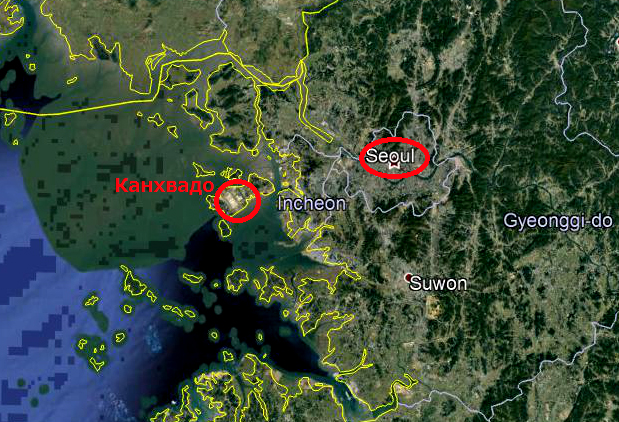

В сентябре 1875 года японское судно «Унъё» во главе с капитаном Иноуэ Ёсика высадилось на корейском острове Канхвадо. Встреченные как враждебный десант, намеревающийся оккупировать остров, 400 японских моряков начали сражение с гарнизоном острова. Следствием стало подписание с Кореей мирного договора (日朝修好条規) от 26 февраля 1876 года.

Япония действовала в духе держав, которые двадцатью годами ранее делали то же самое в отношении ее самой. Корея открыла для торговли с Японией свои порты и предоставляла ей разного рода привилегии. Упоминавшийся Маккензи писал об этом, как ни парадоксально, с изрядной долей понимания японских мотивов. Испытавшая менее чем десять лет назад аналогичную экспансию западных держав, только формировавшаяся японская элита поначалу не стремилась к колонизации Кореи, как это было свойственно европейцам. Хищность и алчность в политике Японии пришли позднее, теперь же задачей было ослабить многовековую зависимость Кореи от Китая, признав ее суверенным государством. «В 1876 году приблизившееся к корейскому берегу японское судно обстреляли, как поколение назад сами японцы поступили в отношении иностранцев, приплывшим к их берегам. В Японии поднялась волна требований отмщения. Но Ито [Ито Хиробуми] и другие лидеры действовали хладнокровно − приняли меры, которые заставили Корею подписать договор, открывший японцам для торговли несколько портов и позволивший направить посланника в корейскую столицу Сеул. Подписанный на острове Канхвадо (江華島), он порой носит название этого острова: «Канхвадосский договор». Первая статья этого договора была сама по себе предупреждением от будущих проблем: «Корея, будучи независимым государством, обладает такими же суверенными правами, как и Япония» [McKenzie].

Осознавая свою слабость, корейский король Коджон пытался балансировать между своими соседями, натравливая их друг на друга и пытаясь привлечь к этому «третью силу» из дальних, у кого не было особого соблазна к аннексии всей страны или ее части. Парадоксальным образом Китай, формальным вассалом которого была Корея, не испытывал в эти годы большого желания утвердить свое господство на полуострове и воспрепятствовать гегемонии какой-либо другой страны. Генерал-губернатор Печилийского края Китая по соседству с Кореей Ли Хунчжан еще в 1879 году советовал корейцам сблизиться с США и другими западными странами, чтобы сдерживать «аппетиты» Японии и России [Yur-Bok Lee].

Коджон «танцевал от радости», когда в мае 1883 года в Сеул прибыл первый американский посол Люциус Фут (Lucius H. Foote) [Korean-American Relations]. Он не вспоминал о том, что всего лишь десять лет до этого в экспедиции 1871 года в поисках остатков команды корабля «Генерал Шерман» корабли под началом адмирала Джона Роджерса, внезапно атакованные корейцами, «залили кровью» корейских солдат остров Канхвадо (Harrington). В официальном рапорте министру военно-морского флота США говорилось о 243 убитых корейцах при трех у американцев [NYT: 17.07.1871].

После того, как стал строиться Владивосток, а затем началось сооружение Транссибирской магистрали, когда Россия быстрыми темпами стала укрепляться в Приморье, Корейский полуостров, его географическое продолжение, приобрел для России особую привлекательность. И скоро Россия стала «фаворитом» в корейской политике балансирования между державами.

Для России, соперниками в борьбе за Корею поначалу была Англия, опасный ее соперник во многих частях мира, затем Китай и Япония, военное преимущество над которыми тогда не вызывало сомнений. «…Соседями Кореи являются Россия, Китай и Япония. Ввиду этого обстоятельства преобладающее влияние в Сеуле могло бы, по-видимому, принадлежать нам, как наиболее сильной державе». Спустя годы это признание можно найти в инструкции российского МИД поверенному в делах в Корее С.С. Шпейеру от 1-го сентября 1895 года [АВПРИ].

Кроме того, можно было рассчитывать, что в тесных рамках геополитического треугольника «Россия-Япония-Китай» Корея по разным причинам предпочтет Россию. «…Мы уже упомянули о китайском господстве в Корее. Оно было основано не столько на материальной основе, сколько на вековом историческом тяготении к Пекину и на могущественном влиянии Китайской цивилизации, совершенно подчинившей себе Корейский народ. Японцы всегда были ненавистны Корейцам [захватнические походы Тоётоми Хидэёси в конце 16 века]...» [АВПРИ].

Слабый корейский режим меньше всего боялся России, зная, что из-за иной культурной идентичности и географической удаленности ее центра желание аннексировать Корею всегда наталкивалось на здравые рассуждения в Петербурге о нецелесообразности делать это. Китай, культурное давление которого страна испытывала в течение многих веков, был чем-то из прошлого и, как показали опиумные войны, сам оказался в тяжелом положении. Япония же, как новая, а потому амбициозная сила, пугала своей напористостью и стремлением навязать Корее реформы на свой лад.

Россия в тот период была развитой европейской державой, и ее покровительство сулило Корее плоды цивилизации. Но Россия не очень стремилась к тесным отношениям. Помимо географической удаленности ей не хотелось провоцировать столкновение с Китаем и Японией. Опасность была и в том, что Англия, увидев намерения России в Корее, могла решиться на то же самое по логике двусторонней конфронтации в рамках глобального противостояния («Большая игра»). Это могло бы привести к более масштабному конфликту в регионе, где Россия еще не вполне утвердилась.

Другое дело − более скромная задача получить в лице Кореи «буферную зону» с пророссийским режимом. Но эта концепция могла быть успешной только в случае, если в Корее был бы режим, способный контролировать ситуацию в стране, не раздирался бы внутренними противоречиями, был способен эффективно заниматься собственными проблемами. Корея того периода, на самом деле, представляла собой крайне отсталую и глубоко консервативную страну. Источником ее слабости была многовековая вассальная зависимость от Китая.

«В течение многих веков Корея проводила политику полного уединения и замкнутости, находясь в вассальной зависимости от Китая, и не имела почти никаких сношений с иностранцами… Корея, как государство, давно отвыкла от самостоятельной национальной жизни. Ее правительство отличается чрезвычайной слабостью и рассчитывает обыкновенно, при малейших затруднениях на внешнюю поддержку в том или ином смысле» [АВПРИ].

Еще одной причиной было специфическое отношение Пекина к Сеулу. С феодальных времен Китай сохранял формальный сюзеренитет над Кореей (China tributary system), но фактически ею не управлял. К этому моменту Корея оставалась одной из последних «данников» (朝貢国 tributaries) феодального Китая. За 20 лет до этого Сиам (Таиланд) перестал платить дань, а в 1879 г. королевство Рюкю, один из верных и лояльных «данников» Китая, перестало существовать. «Узы феодализма слишком слабы в сегодняшнем мире; к тому же иностранные державы вторгаются в сам Китай, везде, где только можно«, писала лондонская «Таймс» о закате многовековой системы китайского вассалитета [Times, 11.01.1844]. Настало время и Кореи.

Но после того как на «страну-отшельника» (Hermit Kingdom) обратили внимание европейские страны, Пекин был готов за нее бороться «Избиение католических миссионеров в 1866 году корейцами и разграбление ими в 1871 году американского парохода „General Sherman“ впервые привлекли внимание цивилизованных держав на Корейский полуостров: Пекинское правительство, к которому Франция, а затем и США обратились с представлением по поводу упомянутых происшествий, отклонило от себя всяческую ответственность за оные, заявив, что Корейское государство совершенно самостоятельно во всем, что касается внутреннего управления и сношения с иноземцами. Когда в 1876 году японцы заключили торговый договор с Кореей, в коем признали эту страну независимой, Китайское правительство не препятствовало. Под влиянием первых же слабых попыток Японии усилить свое значение в Сеуле, а главное под впечатлением угрожавшего Китаю в 1880 году столкновения с нами, Пекинские сановники пришли к сознанию важности Корейского полуострова как в стратегическом, так и в коммерческом отношении. С этого времени Китай стал стремиться не только к тому, чтобы действительно господствовать над Кореей, но и доказать иностранцам политическую зависимость этого государства от Китая. При этом правительство не препятствовало открытию Кореи европейским державам, стараясь напротив заинтересовать их в корейском вопросе… Китай старался в то же время твердо закрепить за собой преобладающее влияние в Сеуле и даже захватить в свои руки некоторые весьма важные отрасли внутреннего управления, как то морские таможни. Корейское правительство, чувствуя свою слабость и мало дорожа своими независимыми правами, добровольно подчинилось этому порядку вещей» [АВПРИ].

«Опиумные войны» расшатали Цинскую империю и вызвали цепную реакцию ухода из-под многовековой опеки стран, в той или иной мере зависевших от империи. Это Вьетнам и Сиам (Таиланд) в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке − Корея. Китай, который прежде относился достаточно индифферентно к своему «покровительству» в отношении Кореи, теперь хотел наполнить его конкретным содержанием. В значительной мере, это была реакция на рост интереса к полуострову со стороны других. Американцев привлекала близость Кореи к Китаю. Англичане зорко следил за тем, чтобы Корея не досталась России. Французы после колонизации вьетнамских провинций были не прочь заполучить какие-то опорные пункты и на севере. В Японии после Мэйдзи судьба Кореи рассматривалась в самой тесной увязке со своей собственной.

В глубоко традиционной, выстроенной иерархически по конфуцианским канонам стране, с почти сакральной властью короля, иностранцы вели между собой тайную и явную борьбу за влияние на него. Ситуация к этому располагала. По хитросплетениям интриг и их числу любой европейский двор выглядел детским садом по сравнению с тем, что было в Сеуле при дворе короля Коджона.

В 70–80-е годы основное соперничество развернулось между Китаем и Японией. Это соперничество было тем острее, что за ним стояло противоборство двух основных сил внутри самой Кореи. Консервативный лагерь традиционно ориентировался на Пекин, а реформаторы с надеждой смотрели на Японию, усматривая в преобразованиях Мэйдзи предметный урок для себя.

В политической Корее Токио стремился воспитать плеяду реформаторов, через которых можно было бы изменить внутреннюю ситуацию в стране. Давая взятки чиновникам в окружении короля и нередко ему самому, японский МИД стремился склонить режим к реформам, схожим с его собственными. Эта идея «модернизации» Кореи на японский лад имела в основе сильные опасения, что в противном случае Корея станет легкой добычей, если не враждебного Китая, то потенциально опасных европейских держав, что было не лучше, а еще более зловещим. Существенное влияние оказывали экономические интересы. Корея была привлекательным рынком, в частности для японских мелких и средних компаний, только набиравших силу у себя дома. Газеты, особенно зарубежные, писали о японских надеждах на переселение, хотя бы частичное, в Корею малоземельного японского крестьянства.

Среди корейских реформаторов выделялся молодой активист по имени Ким Ок Кюн (金玉均). В апреле 1881 года в числе 34 молодых корейцев он направился в Японию, чтобы на месте ознакомиться с японским опытом реформ. Поначалу, опасаясь трений с королем Коджоном, японское правительство не дало разрешения на его въезд. Но в июне 1882 года уже в меньшем составе (их было всего четверо) Ким Ок кюн снова прибыл на пароходе в Иокогаму и остался здесь надолго.

К молодым реформистам в Токио отнеслись с большим вниманием. Их взял под свою опеку японский МИД. Особый интерес к ним проявил Иноуэ Каору − тогда министр иностранных дел, позже причисленный к «гэнро», высшим советникам императора, отцам-основателям мэйдзийского государства и имеющим выдающиеся заслуги перед ним (этот внеконституционный институт высшей власти прекратил свое существование со смертью последнего гэнро Сайондзи (西園寺公望) в ноябре 1940 г.)

Движение корейских реформаторов было достаточно слабым, проповедовало абстрактные идеалы добра и зла, а в области внешней политики призывало к союзу трех культурно и расово однородных Китая, Японии и Кореи против угрозы со стороны европейских стран, и в особенности со стороны России [Иомиури, 26.04.1881]. Его главной задачей было реформирование Кореи изнутри путем борьбы с «реакционным и растленным» окружением короля Коджона.

Однако условия внутри страны для этого еще не созрели. Основная масса забитого нуждой и поборами корейского крестьянства была настроена в пользу реформ, но продолжала верить в своего короля. Поклоняясь авторитету монарха, оно винила во всех грехах не только его окружение, собственных феодалов, но особенно иностранцев, их «растленное влияние». В глубоко традиционном, закрытом и строго иерархическом в конфуцианских традициях корейском обществе иноземцы были чуждым и враждебным элементом, посягающим на его культуру и святые традиции. Враждебность вызывало и само поведение иностранцев, их алчность на рынке дешевых товаров и рабочей силы [Times, 17.12.1884]. К их числу относились в первую очередь японцы, традиционная неприязнь к которым усугублялось, парадоксальным образом, как раз расовой и культурной близостью. Японцев считали «выскочками» и не любили за высокомерие и насильственное навязывание реформ.

Через десять лет в 1894 году во время войны Японии с Китаем российский посланник в Пекине Кассини напишет Гирсу: «Я готов допустить, что цель этих реформ самая благая, но, к сожалению, они положительно невыполнимы, по крайней мере в столь короткий срок, как того требует Япония» [АВПРИ].

Массовое недовольство чиновниками и окружением короля, часто трансформировалось в бурные антияпонские выступления. Но в Токио склонны были считать их интригами Китая, который в проникновении Японии в Корею видел угрозу своим интересам. «Китайский след» отмечала и британская пресса. «Китай готовится противодействовать японскому влиянию в Корее» и покончить с «полунезависимым» положением Кореи, опасаясь, что ее вассалитет по отношению к Китаю стал практически чисто формальным. [Times, 20.01.1882].

Ситуация накалялась все 70-е годы и достаточно было малейшего повода, чтобы произошел взрыв. Так и случилось в начале 80-х. В июле 1882 года во время «Солдатского восстания» в Сеуле толпа захватила один из королевских дворцов, казнив попутно некоторых из министров. Очень быстро гнев перекинулся на японцев. Около 5 часов вечера 23 июля несколько сотен бунтовщиков окружили со всех сторон здание Японской миссии. Нападавшие использовали ружья, стрелы и камни.

Правительственные войска не встали на защиту, и японские дипломаты своими силами в течение семи часов отбивали ожесточенные атаки. Когда здание было подожжено, его пришлось покинуть и бежать в сторону моря в надежде спастись на борту иностранного судна. По пути им встретился отряд правительственных войск, с которым пришлось вступить в бой. Двое из охранников миссии были убиты и несколько тяжело ранено. Японскому посланнику Ханабуса Ёситада, знакомому россиянам по Петербургу, с помощниками удалось добраться до Чемульпо (Инчхон). Здесь они нашли покровительство местного губернатора и были размещены по нескольким домам. Но ночью Ханабуса почувствовал, что их снова окружают, и отдал приказ всем собраться. И снова пришлось с боями пробиваться к берегу, где удалось захватить небольшую лодку. На ней после трехдневного скитания по морю, японцев подобрало английское изыскательское судно «Flying Fish». Одиссея японских дипломатов в деталях была описана в газетах того времени. [Times, 26.10.1882]. Казалось, японскому присутствию в Корее был нанесен непоправимый урон. Но 30 августа удалось подписать новый договор (済物浦条約»Договор в Чемульпо») и восстановить свои позиции в стране. Но спустя два года произошел новый инцидент, крайне обостривший отношения Токио с Сеулом. В декабре 1884 года во время банкета по случаю открытия почтовой службы в Корее группа молодых людей во главе с Ким Ок Кюном, взяв в заложники короля, несколько дней правила страной от его имени. Королева Мин и ее семья обратилась за помощью в Китаю. Отряд из 1500 солдат под руководством китайского посланника в Сеуле Ян Шикая жестоко подавил восстание. Все участники переворота, кроме тех, кому удалось бежать, были казнены [Schmid].

В истории это получило название «переворот Капсин» (甲申政変). Это событие стало прелюдией к войне между Японией и Китаем за Корею, которая произойдет через 10 лет. Как и два года назад, полному разгрому подверглась Японская миссия. Ее сотрудников подозревали в пособничестве восставшим. Помимо разъяренной толпы в атаках принимали участие и китайские солдаты. Здание Миссии было снова сожжено, но жертв на этот раз было значительно больше: сорок японцев поплатились жизнью. Оставшиеся в живых во главе с генеральным консулом Такэдзё Синъитиро снова пробивались в Чемульпо, где их подобрало японское судно.

Китай в своем противодействии Японии в Корее торжествовал победу. Но его эйфория длилась недолго. Токио, разъяренный кровавой расправой над соотечественниками, резко усилил давление на Сеул, который после некоторого сопротивления в декабре 1884 года согласился на переговоры о нормализации отношений. Китайский посол потребовал своего присутствия на них, но под японским давлением, несмотря на угрозы Пекина применить санкции, Сеул в этом отказал. [NYT, 18.02.1885].

Участие китайских солдат в нападении на Японскую миссию в Сеуле могло послужить достаточным основанием для войны Японии с Китаем. Токио, однако, на это не решился. Хрупкое равновесие в Корее между Японией и Китаем было зафиксировано 18 апреля 1885 года в Тяньцзиньском договоре («Соглашение Ли — Ито»). Обе стороны обязались не вводить в Корею войска без предварительного уведомления друг друга. Но влияние Пекина на корейские дела оставалось преобладающим вплоть до начала японо-китайской войны (1894 год). Это десятилетие в истории Корее в западной литературе называют «китайским» [Patterson].

Обострившиеся противоречия между Японией и Китаем на Корейском полуострове заставили Петербург задуматься над выбором собственной стратегии на полуострове. В Корее складывалась ситуация, при которой Россия могла стать альтернативой как консервативному влиянию Китая, так и реформаторскому − Японии. С этим связаны попытки немца Пауля Меллендорфа, одного из самых приближенных к Коджону иностранных советников в период с 1882 по 1885 годы, сориентировать короля на сотрудничество с Россией для сдерживания Китая [Симбирцева, Меллендорф; Patterson].

В мае 1888 года в МИД России был проведен анализ стратегических целей и задач России на Дальнем Востоке. Заключительный документ был составлен и подписан Приамурским генерал-губернатором бароном Андреем Николаевичем Корфом и начальником Азиатского департамента российского МИД, выпускником Лазаревского института восточных языков, действительным тайным советником Иваном Алексеевичем Зиновьевым.

Сам вопрос, на который должны были ответить участники совещания, был показательным. Речь шла не о влиянии на полуострове или соперничестве с Китаем и Японией, а о «приобретении» Кореи. На вопрос «желательно ли приобретение Россией Кореи и каких можно ожидать от этого последствий?» Корф и Зиновьев отвечали отрицательно: «Приобретение Кореи не только не обещало бы нам никаких выгод, но и не преминуло бы повлечь за собой весьма неблагоприятные последствия». Среди аргументов − непривлекательность внутреннего рынка Кореи как страны крайне бедной, необходимость огромных затрат на разработку минеральных богатств, если бы таковые и нашлись, сомнительность стратегических преимуществ обладания портами Кореи из-за трудностей, с которыми сопряжена их защита при неизбежной реакции Англии на это, а также вероятность формирования против России «японо-китайской коалиции».

Характерно, что участники совещания полагали, что российским интересам в Корее угрожает в первую очередь Китай. Амбиции Пекина выросли после его успешной войны с Францией в 1884–1885 годы. Тогда в Северном Вьетнаме потери французов составили более 6 тыс. убитыми. «Вследствие благополучного для него исхода столкновения с Францией, Китай проникся сознанием своей собственной неуязвимости и убеждением, что пример Франции побудит другие державы с крайней осмотрительностью относиться к вопросам, в коих замешаны китайские интересы… Китайское правительство…видимо, стремится подчинить своему контролю даже внутреннюю политику Кореи с тем, конечно, чтобы со временем обратить страну эту в китайскую область. Если только замысел этот когда-либо осуществится, то положение наше в Южно-уссурийском крае сделается крайне опасным, так как вместо слабого и безобидного соседа на фланге нашем очутится Китай, располагающий разнообразными и значительными материальными средствами…и владеющий, между прочим, по близости окраины нашей прекрасными портами» [Красный Архив].

В отношении Японии авторы были убеждены, что антияпонские выступления в Корее 1882 и 1884 годов отбили у Токио охоту контролировать ситуацию в Корее, и теперь ее политика направлена лишь на то, чтобы не допустить Китай к завладению Кореей. В этом смысле интересы двух стран совпадали, что давало основание прийти к выводу: «Существующий в Токио взгляд на положение Кореи… вполне отвечает нашим интересам, почему нам следует стараться окончательно убедить правительство микадо в бескорыстном отношении нашем к этому вопросу с тем, чтобы, в случае затруднений, воспользоваться его содействием» [Красный Архив].

Но сигналов с российской стороны не было, и в Японии усиливалось подозрение, что Россия ведет свою скрытую и отнюдь не бескорыстную игру в Корее. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. «С тех пор как Россия впервые достигла Тихого океана, вся ее энергия была направлена на достижение одной цели… − водрузить российский флаг над Кореей. С первых поселений Петропавловска в бесплодной и холодной Камчатке она шаг за шагом спускается в более радостные места, где навигация круглый год» [NYT, 09.02.1885].

Так же считали и в Пекине. В своих мемуарах Ли Хунчжан «бил себя в грудь»: «Все прошедшие годы я старался, чтобы Россия четко уяснила себе, что Корею не удастся отобрать у нас» (Li Hongzhang). Такое впечатление производила и активность российского посланника в Сеуле Карла Ивановича Вебера. В 1884 году его перевели из Тяньцзиня в Сеул, чтобы подготовить и подписать первый российско-корейский договор об установлении отношений и торговле.

В следующем 1885 году он стал посланником в корейской столице. В новом качестве он делал ставку на личные отношения с королем. Это ему не только вполне удалось, но их отношения становятся настолько близкими, что представитель российского Минфина, правая рука Витте Дмитрий Дмитриевич Покотилов, передавал в центр: «Считаю необходимым конфиденциально сообщить, что участие нашего представителя в личных делах короля довольно сильно бросается в глаза»[Симбирцева, Вебер].

Этого не могли не заметить и японцы. Отмечая репутацию русского посланника как ученого и исследователя, они говорили и о другой его славе − «мастера дипломатической интриги», в чем с ним мог сравниться только китайский посланник Юань Шикай [Асахи, 23.12.1893; Асахи, 01.10.1895].

Отказавшись от намерения «приобрести» Корею, Россия сохраняла на полуострове свои интересы. С середины 80-х годов они уже не ограничивались желанием приобрести на корейском побережье «незамерзающий порт». В 80-е годы вырисовываются и экономические интересы. После завершения в 1884 году участка железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени стал реальным проект строительства Сибирской железной дороги. Она должна была связать центр России с ее дальневосточными окраинами и пройти по богатейшим ресурсами местам Центральной и Восточной Сибири. Автоматически повышался интерес к Маньчжурии и соответственно к Корее.

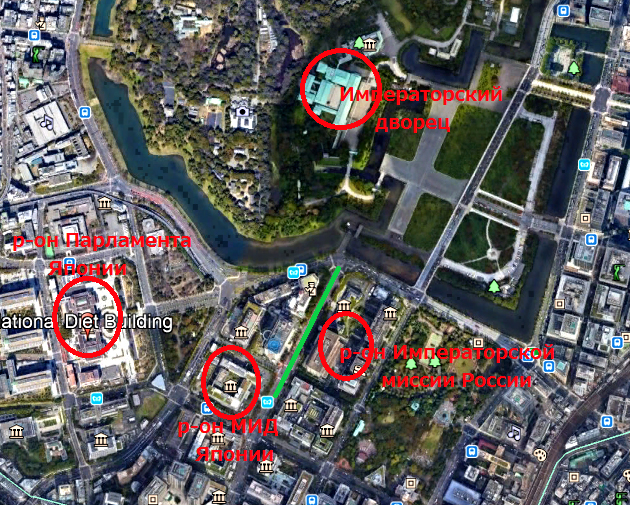

За строительством железной дороги внимательно следили не только в Японии, но и в Англии с ее подозрениями в отношении российских планов выхода через Китай к границам Индии. Здесь обратили внимание на указ Александра III об учреждении в 1885 году дипломатической миссии в Сеуле во главе с поверенном в делах и генеральным консулом, а также вице-консульства в Чемульпо [Times, 08.05.1885]. Годом раньше Россия подписала первый договор о дружбе и торговле с Сеулом (7 июля 1884 г.).

Полный текст его был опубликован лишь спустя два года, в конце марта 1886 года. Было это сделано для того, чтобы развеять слухи о секретных статьях в нем. Но это не помогло. В ноябре 1886 года японская пресса писала о существовании секретного соглашения между двумя странами о протекторате России над Кореей [Асахи, 23.11.1886].

Через несколько дней та же японская печать публиковала опровержение российских властей о беспочвенности этих слухов [Асахи, 29.11.1886). Но российские архивы показывают, что основания, по крайней мере, для слухов, все же были: «В конце 1885 г. Корейский Король сделал… робкую попытку обратиться к покровительству нашему против слишком явного вмешательства Китая во внутренние дела Королевства. Письмо, переданное им посему поводу нашему Поверенному в Делах Веберу, конечно, дошло до сведения китайцев, вследствие чего в Чемульпо прибыло несколько китайских военных судов. Не желая ни поднимать преждевременно, ни обострять Корейского вопроса, мы предпочли попытаться войти в соглашение с Китаем. Этот образ действий (сопроводился) общим положением дел на Крайнем Востоке, усложнившегося вследствие захвата острова Гамильтона Англией. По желанию Чжилийского вице-короля Ли Хунчжана, который заведовал Корейскими делами со стороны Китайцев, наш Поверенный в Делах в Пекине г. Ладыженский отправился в Тяньцзинь. Здесь между нами и Ли Хунчжаном состоялось так называемое словесное Тяньцзиньское соглашение, в силу которого обе стороны, заявив о своем решении заботиться лишь о мирном развитии Кореи, отказались от захвата какой-либо части ее территории» [АВПРИ].

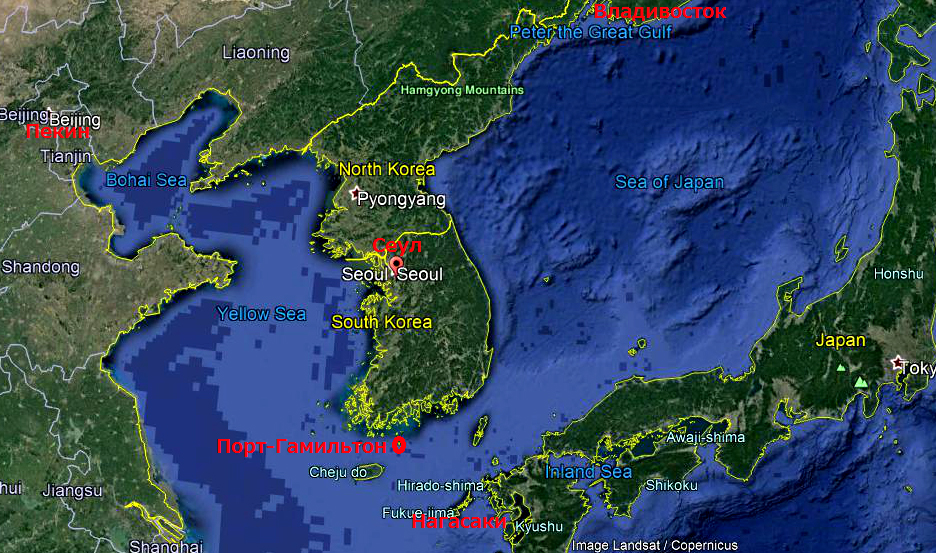

Под влиянием слухов и собственных умозаключений в апреле 1885 года англичане оккупировали корейский остров Кобундо, который в 1845 году адмиралом Белчером был назван Портом-Гамильтон в честь английского военно-морского министра. Лондон не скрывал, что это направлено против России, чтобы не дать возможность свободного прохода русским кораблям из Владивостока через Корейский пролив в сторону Китая и далее в Индийский океан к «заповедной» Индии.

Это подстегнуло Петербург на более энергичные поиски порта на Корейском побережье. Рассматривались три варианта: Порт-Лазарев (ныне Вонсан), обследованный еще Путятиным, остров Квельпарт и японский остров Цусима. Из каждого из вариантов были свои плюсы и минусы. В отношении порта Лазарева не было полной уверенности в том, что он не замерзает зимой. Квельпарт по своему расположению мог бы быть идеальным, но на острове не было удобной гавани для флота. Цусима подходила во всех отношениях больше всего, но была уже неудачная попытка занятия острова в 1960 году «Посадником» [Times, 02.09.1885].

В Лондоне считали, что их действия ускорят решение Петербурга обосноваться в Порте-Лазарев, и уже довольно заключали, что тот по своим военно-техническим качествам уступает захваченному ими Порту-Гамильтон. Порт-Лазарев уступает Порту-Гамильтон с его расположением на острове с единственным глубоким входом шириной всего в 400 ярдов [366 метров]. Его расположение на юге Кореи, близость к Шанхаю и Нагасаки − все это в определенном смысле обеспечивает господствующие позиции в Желтом море и Корейском проливе [Т: 10.08.1886].

Напрашивалось сравнение с Ближним Востоком. Корейский пролив может стать вторым Босфором и возникнет еще один «восточный вопрос». Заперев остальных в Корейском проливе, Британия сможет пожинать все плоды торговли в китайских портах. Россия должна противопоставить англо-китайскому союзу свой союз с Японией, к которому могла бы постепенно присоединиться Франция, традиционный соперник Англии и Китая на Востоке [Новое Время: 09.08.1886; Times, 10.08.1886].

Когда появились слухи о возможном отказе английского правительства от Порта-Гамильтон из-за чрезмерной удаленности и ряду других причин, английская пресса называла это «непродуманным и несвоевременным» действием. Это равносильно «самоубийству» − на следующий день после ухода англичан сюда придут русские [Times, 10.08.1866].

В январе 1887 года Вебер сообщал из Сеула, что англичане через своего посланника в Пекине и Сеуле сэра Джона Уолшема (John Walsham) сообщали корейскому правительству о своем уходе с острова, «вследствие минования того положения, побудившего его Правительства временно занять порт Гамильтон» [АВПРИ].

Россия, действительно, отказалась от занятия Порта-Лазарев. После того, как соперничество России и Англии в Корее ослабло, ситуация на полуострове стала определяться балансом сил между Японией и Китаем. В апреле 1885 года, когда англичане только пришли в Порт-Гамильтон, в Тяньцзине Ли Хунчжан и Ито Хиробуми, подписали соглашение (18 апреля 1885 г.). Опасность со стороны англичан и потенциальная угроза со стороны России сблизила две страны. Тяньцзиньский договор подтверждал, что Корея − самостоятельное и независимое государство, при этом обе страны в случае необходимости имеют право посылать туда равное количество войск.

Но это соглашение могло быть нарушено в любой момент. Для Японии возникал вопрос, готова ли она воевать с Китаем из-за Кореи. В мае 1887 года Вебер в письме своему коллеге в Токио Шевичу спрашивал, утверждала ли одна из влиятельных японских газет, что «хотя для Японии не вполне безразлично, сделается ли Корея китайской провинцией, но этот вопрос не столь важен, чтобы портить доброе отношение с Китаем».

Задавая этот вопрос, Вебер сам ставил под сомнение это утверждение. «Есть ли основание предположить, чтобы Япония могла отказаться безусловно от всякого вмешательства в здешние дела и представить Китаю carte blanche? Я полагал бы, что в случае занятия Китаем Кореи, Срединное Государство сделается весьма опасным соседом и, превратив Фусан (Пусан) в укрепленный военно-морской порт, не только во всякое время может грозить нападением на Японию, но и воспрепятствовать экспедиции японского флота к китайским берегам, вследствие близости к базису военных операций, таким, как Нагасаки или Симоносэки. Я, поэтому, думаю, что чувство самосохранения едва ли позволит Японии относиться безучастно к интригам Китая, направленным к постепенному завладению Кореей» [АВПРИ].

Вебер был абсолютно прав. Но та же логика могла быть применена и к политике России, после того как с конца 80-х годов Петербург постепенно берет курс на усиление своих позиций на полуострове, где ее интересы все более фокусируются и на торговле. В 1888 году Вебер подписал соглашение «Положение о континентальной торговле». Договор был ориентирован на удовлетворение экономических потребностей России. Торговля через границу обеспечивала потребности растущего российского дальневосточного населения в сельскохозяйственных продуктах и прочих товарах при том, что морская торговля с Кореей была ничтожно мала. «Россия в морской торговле, по существу, участия не принимала, если не считать мизерный товарооборот между Владивостоком и Вонсаном. В 1885 г. в Вонсан было ввезено товаров из Владивостока на 802 доллара, а вывезено во Владивосток − на 769 долларов…» [Пак].

Семена недоверия и подозрительности относительно намерений России попали на благодатную почву. Еще в разгар восстания в декабре 1884 г. “Таймс» перепечатывала статью из «Нового Времени» (22.12.1884 по н.с.), слова ее автора: «Рано или поздно придется «сводить счеты» с Китаем. Чрезвычайно важно решительно определиться, Россия или Китай будут доминировать в Корее. [Times,23.12.1884]

Япония все еще не принимается в расчет, но очень скоро она вступит в соперничество за Корею, и в этой борьбе ставка на военную силу будет главной. Все последующие годы в Японии идет интенсивное наращивание ее военной мощи. Она быстро растет как по количеству, так и по качеству [Pooley: 38].

Но до первого серьезного столкновения интересов двух стран в отношении Кореи еще далеко. В Петербурге отношения с дальневосточным соседом оцениваются настолько высоко, что в начале 90-х годов Япония была включена в список азиатских стран, которые предстояло посетить наследнику царского престола Николаю, старшему сыну императора Александра III.

Эпизод 4. Инцидент 29 ноября 1890 года

Визит цесаревича Николая и его брата Великого Князя Георгия Александровича планировался на первую половину 1891 года. В конце 1890 года произошел один не столь значительный и известный инцидент, который, тем не менее, поставил под вопрос возможность этого визита.

Фоном было событие огромного значения в политической истории Японии − открытие первой сессии японского парламента согласно Конституции 1889 г. Возникшая в конце 60-х годов новая японская государственность имела особые системные черты. Это был вариант абсолютной монархии, при которой святость (неподсудность) власти императора сочеталась с парламентаризмом [См., в частности: Саркисов К.О. Японский опыт трансформации: от «монархического конституционализма» к тоталитарной системе. «Ежегодник Япония. 2019». Т. 48. С. 250–271.]

При всей обширности власти монарха (ст. 1 конституции Мэйдзи), святости и неподсудности (ст. 3), император мог издавать законы только с одобрения парламента (ст. 5). Правя страной с помощью указов, император не мог своим указом изменить сами законы. Это была модель прусской конституции, которая, как считал ее идеолог Ито Хиробуми, сочетала элементы абсолютизма и парламентаризма.

Сам Ито возглавил первую политическую партию Риккэн сэйюкай (чаще просто Сэйюкай). Но в среде отцов-основателей нового государства, составивших неформальную группу «гэнро» − высших советников императора, были и те, кто сомневался в полезности парламента, к коим относился следующий по влиянию после Ито − «патриарх» японских военных Ямагата Аритомо. Тем не менее, идеи полезности соперничества политических партий, конкурирующих между собой и приходящих во власть через прямые и всеобщие выборы, воплощая тем самым политическую волю народа, не подвергались сомнению вплоть до довоенных годов политической реакции.

29 ноября 1890 года − день открытия первой сессии первого в истории японского парламента в Токио был особенно торжественным. Улицы японской столицы у императорского дворца и вокруг только что выстроенного весьма скромного здания парламента заполнили тысячи людей. Многие приехали из глубинки, чтобы стать свидетелями исторического события. Это был и редкий случай, когда можно было лицезреть самого императора. Монарх, как писали газеты, должен был выехать в своей карете из ворот дворцового замка и проследовать по улице Сакурада к парламенту. Здесь тронной речью он должен был «освятить» начало его работы.

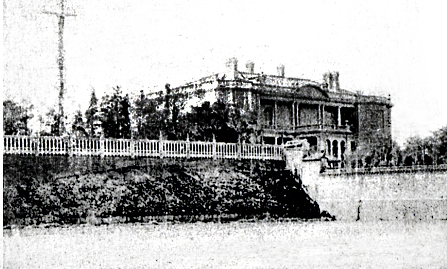

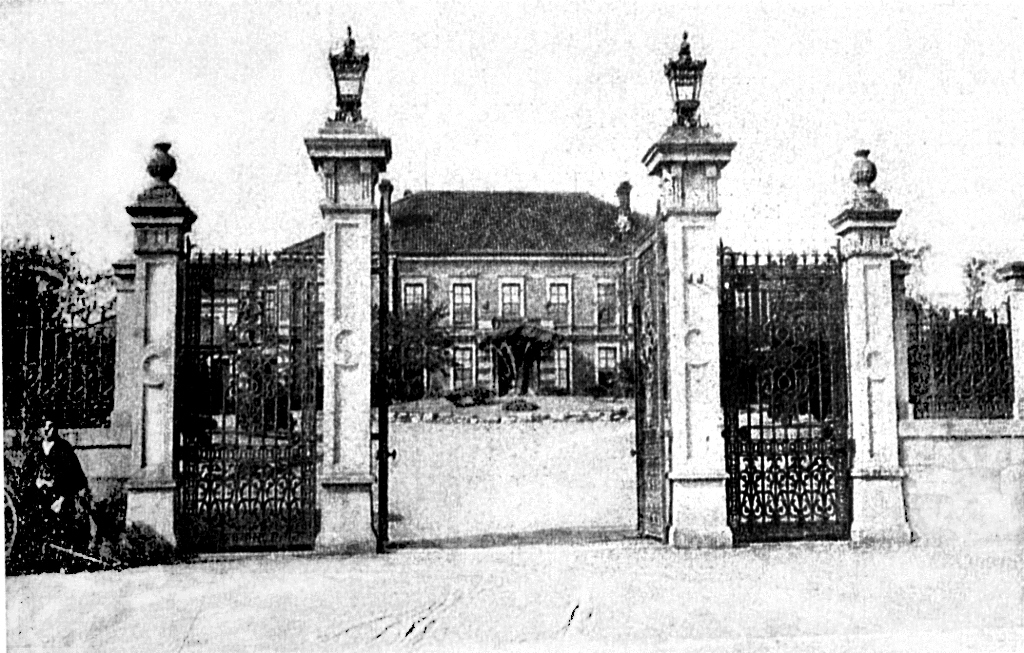

Российская миссия − внушительное двухэтажное каменное здание европейской постройки [об истории постройки здания: https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-1] Обширный посольский сад перед ним выходил на улицу, по которой должен был проследовать императорский кортеж. В этот типичный для поздней японской осени ясный день в беседке, расположенной недалеко от ограды, отделявшей территорию Миссии от улицы, находилось несколько человек. Это были жены сотрудников посольства с детьми. Среди них Вера Федоровна фон Менгден, жена российского посланника Дмитрия Егоровича Шевича (посланник в Японии, 1888–1992) с ее дочерью от первого брака с сенатором Александром Дмитриевичем Свербеевым (общих детей у супругов Шевичей не было) (Дипломаты Российской Империи).

Отдых в беседке можно было объяснить не только хорошей погодой, но и тем, что мужья российских дам отсутствовали. Все во главе с Шевичем были приглашены в парламент на церемонию его открытия.

Около 11 часов утра по улице мимо Миссии проследовала императорская карета. Как это бывало всякий раз, когда император проезжал мимо, он приветливо раскланялся с дамами, находившимися в беседке. Но «лишь только императорская карета миновала наш сад, − докладывал Шевич министру иностранных дел Николаю Карловичу Гирсу в телеграмме от 3 декабря 1890 года − как стоящая на улице толпа начала бушевать и прорываться сквозь выстроенных шпалерами полицейских, которые по малочисленности своей не были в состоянии удержать».

И здесь произошло труднообъяснимое. В беседку полетел булыжник, а за ним целый град камней. Они были явно направлены в тех, кто находился в беседке, утверждал Шевич. Дамы с детьми поспешно удалились в помещение Миссии, «не потерпев других повреждений кроме легких ушибов сквозь платья» (АВПРИ). Некоторые из тех, кто бросал камни, направилась к «задним воротам» Миссии. И в этот момент, продолжал Шевич, один из японских служащих российской миссии «самопроизвольно начал было также отвечать камнями в надежде этим удалить толпу». Вскоре появилась вызванная женой Шевича полиция, которая очень быстро разогнала толпу у Миссии. Разбираться со всем пришлось женщинам, так как не было ни одного мужчины из дипломатического состава, кроме «70-летнего больного американца» на службе у японского правительства, прикомандированного к Русской миссии.

Когда Шевич и остальные вернулись, порядок был уже восстановлен. Потери были «скромными» − один из японцев, «второй кучер» посольской коляски был серьезно ранен в лицо, − и стекла нескольких окон, выходивших на улицу, были выбиты брошенными камнями.

Первым раздался звонок из полицейского участка. Дежурный чин сообщил, что по его данным действия толпы были направлены не против Миссии, а против полиции и часть зачинщиков уже арестована. Очень скоро с извинениями к Шевичу приехал заместитель министра иностранных дел Японии виконт Окабэ Нагамото, последний глава старинного самурайского клана Идзуми Кисивада. Он выразил Шевичу глубокое сожаление по поводу случившегося.

Шевича это не вполне устроило. Российский посланник не скрывал своего возмущения. Он высказал Окабэ все, что думал по этому поводу. «Я сказал, что подобное обращение японской толпы с дамами и детьми недостойно цивилизованной нации, и что даже среди Центральной Африки женщины и дети пользуются безопасностью».

Он (Шевич) набросал официальную ноту протеста в адрес министра иностранных дел Аоки Сюдзо (青木周蔵), но, принимая во внимание приезд Окабэ с извинениями в Миссию и не желая придавать делу слишком серьезного значения, пока решил ее не отсылать при условии, что с извинениями в миссию прибудет сам министр иностранных дел Аоки и обещает, что виновные будут наказаны «со всей строгостью закона» и впредь это больше не повторится, а Миссия будет ограждена от подобных инцидентов. Окабэ поблагодарил за жест примирения и обещал передать все Аоки.

От Окабэ русский посланник услышал то, что потом постоянно утверждала японская сторона и газеты − первый камень полетел в толпу из здания миссии, и сделал это один из ее японских служащих. Шевич эту версию полностью отверг, сославшись на свидетельства тех, кто присутствовал при случившемся. Через несколько часов в Российскую миссию приехал Аоки. Он прямо направился в комнаты, где в этот день «принимала» жена посланника Вера Федоровна. «Вместо того, чтобы доложить о себе у меня (я ждал у себя в кабинете), он прошествовал на половину моей жены, которая в этот день принимала, и полушутя и полусерьезно выразил ей сожаление свое о случившемся…» [АВПРИ].

Как и Окабэ перед этим, Аоки ссылался на рапорты полицейских, согласно которым камнями первыми стали бросаться японские служители Миссии, а не кто-то из толпы. Жена Шевича, по его словам, решительно отвергла эти «инсинуации», заявив, что прислуга стояла наверху ограды, «довольно далеко от беседки», наблюдая за тем, как проедет император. Из Миссии ее служащие стали бросать «чем попало» в толпу лишь после того, как в сторону миссии полетел град камней.

Пробыв в комнате у жены Шевича около получаса, Аоки покинул миссию, даже не справившись о нем самом. Эта «бесцеремонность» и нежелание встретиться с ним лично при том, что Аоки было известно от Окабэ предложение Шевича не давать ход делу в случае личной встречи с Аоки и его извинений, заставили российского посланника выполнить свою угрозу. Нота протеста ушла по адресу. Ей вслед Шевич послал частную записку Окабэ, в которой объяснял мотивы того, почему он не выполнил своего обещания не посылать ноту.

Официальный ответ пришел лишь 2 декабря. В начале и в конце японской ноты выражалось сожаление о случившемся и давалось обещание провести тщательное следствие по данному инциденту, и в случае обнаружения виновных, наказать их строго, насколько позволяют это японские законы. По предварительным данным, нападение «не было преднамеренным», писал Аоки, и решительно не носило характера акции, направленной против российского дипломатического представительства. Камни из толпы бросали в сторону японцев-служащих миссии.

Желание «умалить значение инцидента» и ограничиться простым выражением сожаления, не давая какого-либо другого «удовлетворения» − так расценил Шевич это объяснение. В своем письме своему начальнику министру иностранных дел Гирсу он писал о мотивах, которые заставили его искать более серьезного решения инцидента. Все происходило «среди бела дня на глазах тысячной толпы» и при флаге России на мачте перед Миссией, поднятом по поводу японских торжеств, посвященных открытию первого в истории страны парламента (это сделали и миссии других стран).

Эти аргументы Шевич включил в текст очередной ноты, адресованной Аоки. К ней он «приложил» вещественное доказательство − булыжник «величиной в страусиное яйцо», который, по его словам, попал в его жену и был ею подобран [АВПРИ]. Но, не желая слишком упорствовать и тем самым доводить дело до дипломатических осложнений, в своей ноте он предлагал компромисс: Аоки приезжает к нему и выражает свое «сожаление» о случившемся, и в этом случае инцидент может считаться исчерпанным, а у Шевича не будет необходимости обращаться к своему правительству за «специальными инструкциями». При этом он все же настаивает на суде и строгом наказании виновных [АВПРИ].

В своем стремлении не доводить дело до дипломатического скандала Шевич учитывал сложную внутриполитическую обстановку в Японии. Всплеск ксенофобии у части японского населения был напрямую связан с недовольством в отношении собственного правительства. Отсутствие у него энергии, по выражению русского посланника, привело к ухудшению социальной и политической ситуации в стране. Созыв парламента был одной из мер по умиротворению возбужденного общественного мнения, сообщал Шевич.

В это время, действительно, достигли пика массовые движения, в частности знаменитое «Движение за свободу и народные права», которое с середины 70-х годов разворачивалось под призывами к принятию конституции, созыву парламента, под лозунгами свободы собраний и свободы слова. Были и социальные требования, например, ослабление земельного налогообложения. Звучали также требования о пересмотре неравноправных договоров с иностранными державами, заключенных в 50-е годы.

Радикальную часть движения составляла молодежь из обедневших семей самураев и крестьянства − «соси» (壮士). В Токио на торжества по поводу открытия парламента их собралось около двух-трех тысяч, сообщал Шевич. Экстремизм и ксенофобия этой части населения были серьезной проблемой для японского правительства, а тем более для иностранцев. «Ненависть японцев к иностранцам стала обнаруживаться самым вызывающим образом… Малейшая искра может воспламенить тлеющий огонь. В самый день беспорядков у Императорской Миссии в различных концах города произошли кровавые стычки между полицией и „соси“. По поводу инцидента в Миссии многие японские газеты отзываются с крайним озлоблением против японских служителей Миссии… и с явным недоброжелательством по отношению к „невежественным“ иностранцам, не питающим к Императору надлежащего уважения» — писал Шевич [АВПРИ].

Причину произошедшего пытались объяснить и японские газеты. Сад Миссии располагался на возвышении, и те русские, кто находился в нем, не говоря уже о японских служащих, взобравшихся на забор, смотрели на императора в карете сверху, как бы «свысока». Это могло показаться как унижение японского национального достоинства. [Иомиури, 29.11.1890]. По описанию другой популярной газеты, около двадцати человек из прислуги Российской Миссии, повара, кучера и другие, взобрались наверх забора и сверху смотрели на улицу и толпу зевак. Кто-то из группы тех самых молодых экстремистов, задетый тем, что они смотрели сверху вниз и к тому же оживленно комментировали происходящее, перебрасываясь шутками, сделал им громко и в грубой форме внушение, типа, «эй вы там, ведите себя прилично».

Из прислуги ответили на ругательство тем же. Слово за словом, началась перебранка. Тогда с забора в обидчика полетел кусок черепицы, а в ответ с улицы полетели камни, булыжник, галька и даже гэта (деревянные японские сандалии). Так продолжалось какое-то время, пока подоспевшая полиция и жандармерия не навела порядок. Несколько человек из числа «соси» были задержаны. У западных ворот, служивших для входа в Миссию, в которые «соси» пытались ворваться, был выставлен усиленный наряд полиции [Асахи, 30.11.1890].

Инцидент имел небольшой международный резонанс. Корреспондент лондонской «Таймс», упоминавший годом ранее о политическом терроре «соси» во время покушения на тогдашнего министра иностранных дел графа Окума Сигэнобу (18 октября 1889 г.), стоившего тому правой ноги, теперь в связи с забрасыванием камнями русской Миссии описывал случившееся с возмущением, называя банду молодых фанатиков «проклятием» для японского государства. [Times, 30.12.1889; Times, 06.01.1890]. Как и его японские коллеги, английский корреспондент упоминал версию оскорбления национальных чувств взглядами свысока на императора.

Шевич же полностью исключал ее. «Говоря это, они указывают на существовавший прежде обычай, в силу коего японцы не могли смотреть на Микадо с высоты. Очевидно, что это чистая придирка, так как, не говоря уже о том, что Император, проезжая в подобных случаях мимо нашей беседки, что случалось уже разов восемь за последние годы, всегда милостиво кланялся, улыбаясь находящимся в ней лицам, сами японцы не соблюдают более этого обычая. В момент проезда императорской кареты по лесам строящегося напротив Миссии здания «кучками» висели зеваки, да и в самом парламенте весь дипломатический корпус, включая его самого, и чиновничество, расположившись в галерее второго яруса вынуждены были взирать на Императора сверху» [АВПРИ].

Через три часа после того, как Шевич направил в МИД ту самую примирительную ноту, к нему с визитом приехал сам Аоки. «C крайне смущенным видом», он сообщил, что ждал только решения кабинета министров по данному делу, и теперь готов выразить от имени японского правительства «глубочайшее сожаление» по поводу случившегося 29 ноября инцидента. От себя Аоки добавил, что он делает это заявление «с величайшей готовностью, хотя с другой стороны краснеет от стыда за своих соотечественников, запятнавших своим поведением доброе имя японцев» [АВПРИ].

Он вполне удовлетворен сказанным, резюмировал Шевич. Уже прощаясь, Аоки спросил российского посланника, не будет ли он любезен ответить на три вопроса: согласится ли он, чтобы полиция допросила одного из японской прислуги Миссии; не будет ли он возражать, если его попросят убрать из сада беседку; и не готов ли он отозвать свою последнюю ноту в связи с тем, что его главное условие − визит министра и выраженное им сожаление от имени японского правительства, выполнено.

Шевич согласился только на первую просьбу. В двух остальных отказал. Прислуга Миссии состояла исключительно из японцев и не имела никакого правового иммунитета. Что же касается беседки, то ее исчезновение могло быть истолковано как косвенное поощрение экстремистским выходкам толпы. Ответ на ноту был крайне желателен, так как в нем российский посланник ожидал официального обещания найти и наказать виновных и гарантию, что подобное больше не повторится.

Пока Шевич ждал ответа от Аоки, волнения вокруг инцидента постепенно улеглись. Как считал российский посланник, этому способствовало «замирение» Миссии с «соси». Спустя два дня после инцидента к воротам Миссии пришла депутация от них с требованием допустить к их собственному расследованию произошедшего. Решительно отказав им в этом, Шевич отправил к ним двух своих «частных» переводчиков, которые передали «депутатам», что российский посланник считает Миссию неподходящим местом для подобных действий, тем более что этим занимается японское правительство, и что рекомендует обратиться в расположенное как раз напротив Миссии собственное министерство иностранных дел, которое может дать им исчерпывающую информацию по существу их вопросов. Юные «патриоты» вняли этому совету и направились к зданию японского МИД.

В 1871 году здание японского внешнеполитического ведомства из района Гиндза переехало в район Касумигасэки в резиденцию бывшего главы самурайского клана Курода (Фукуока). Пожар 1877 года полностью уничтожил здание, и на его месте было построено новое здание в европейском стиле, которое долгое время оставалось нетронутым.

На следующий день «соси» снова пришли к воротам Миссии. Вышедшим к ним навстречу представителям Шевича они заявили, что вполне удовлетворены полученными разъяснениями и намерены опубликовать их в своем печатном органе для исправления предыдущей версии случившегося. И действительно, в номере газеты «Токио симпо» 5 декабря 1890 года появилась статья, которая на этот раз призывала к «спокойствию». Теперь, мол, есть все возможности для тщательного расследования инцидента. Что же касается «поведения» тех, кто приветствовал императора из сада Российской миссии, оно было «сообразно с существующими у них обычаями», и поэтому можно надеяться, что инцидент будет скоро исчерпан» [АВПРИ].

«После жестких требований российского посланника «тщательно расследовать преступление и их строго наказать виновных», ситуация нормализовалась [Асахи, 06.12.1890]. Но Шевич еще ждал новостей о том, как продвигается судебное разбирательство. На личной встрече с Аоки 8 декабря он узнал, что в поисках виновных полиция находится в большом затруднении и до сих пор было арестовано всего несколько человек, а трое из них отделались «мелким штрафам» размером всего в одну иену и двадцать пять сэн (чуть больше 7 тыс. иен по нынешним деньгам) [АВПРИ].

Услышав о таком «копеечном» наказании за серьезное преступление против иностранной миссии, Шевич заявил, что он не может быть удовлетворен, если дело ограничится только этими штрафами. Поэтому на следующий день он набросал очередную ноту, в которой вновь повторил требование о строгом наказании за преступление, которое никак нельзя считать «мелким». Оговорившись, что он не имеет, разумеется, права вмешиваться в судебный процесс, и вынужден будет удовлетвориться любым решением японского суда, российский посланник высказывал надежду, что в данном случае в отношении преступников максимально строго будут применены существующие в стране законы.

Чтобы представить себе, какими эти меры могут быть, Шевич сел за изучение японских законов и пришел к выводу, что в уголовном праве Японии отсутствует статья, предусматривавшая наказание за нападение на иностранные представительства. Можно апеллировать только к Общему Праву, основанному не на принятых законах, а на прецедентах судебной практики. В крайнем случае, можно было обратиться к Императорскому Прокурору. Но он признает, что и в этом случае, скорее всего, наказания будут «сравнительно ничтожны».

Считая, что отсутствие четкого законодательства − минус для японского законодательства, Шевич решает «в частном порядке» обратиться к японскому правительству с советом разработать такие законы, которые практикуется в европейских странах и которые бы «ограждали иностранных представителей от оскорблений частными лицами». Он был уверен − японское правительство прислушается к нему, хотя и понимает, что, скорее всего законы не будут приняты немедленно, чтобы не было впечатления, что они принимаются под внешним давлением.

Этим можно объяснить «конфиденциальность» планировавшихся контактов Шевича с японским правительством по поводу новых законов. Российский посланник предпочитал действовать осторожно и не оказывать чрезмерного давления на японскую сторону. Для этого у него был веский аргумент. Все иностранные миссии поддержали Шевича в его стремлении добиться от японского правительства принятия соответствующих мер в отношении экстремистов. Особым усердием отличался германский посланник, который активно советовал действовать «быстро и беспощадно». Косвенным путем дошло предложение выступить с формальным коллективным заявлением от французского посланника, который был дуайеном дипломатического корпуса в Токио.

«Я отвечал, что обладаю достаточными средствами, чтобы действовать отдельно и на свой страх, не навязывая моим коллегам беспокойства», докладывал Шевич Гирсу, намекая, что во всех этих призывах он видел не столько желание реально помочь ему, сколько поссорить его с японским правительством. [АВПРИ].

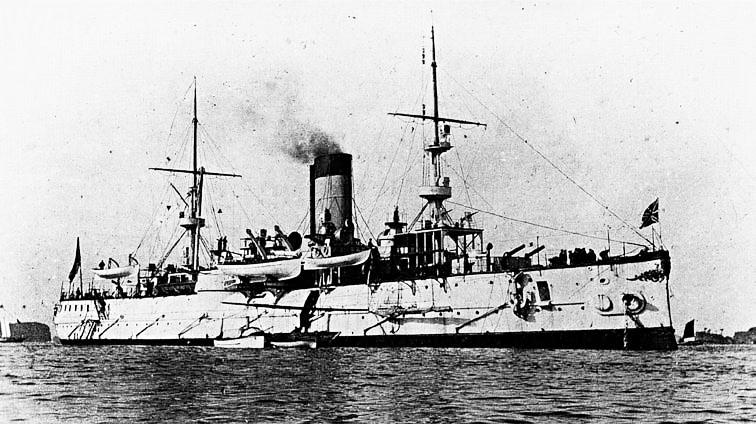

Ссылка на «собственные средства» была не бравадой. Помимо чисто дипломатического воздействия было и психологическое. На рейде в Иокогаме в эти дни находился броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». Приписанный к малочисленной тогда Тихоокеанской эскадре России, он в сентябре 1888 года покинул Кронштадт и, обогнув Мыс Доброй Надежды, через Индийский океан направился к Сингапуру, служившему тогда базой российского флота. В марте 1890 года он уже был на рейде Кобэ, где 6 апреля вместе с канонерской лодкой «Сивуч» присутствовал в военно-морском параде, который принимал лично японский император. Как писал в своем рапорте начальник эскадры вице-адмирал Павел Николаевич Назимов, когда японский броненосец «Такатихо» под императорским штандартом проходил мимо «Адмирала Нахимова», «люди, посланные по реям, кричали шесть раз „ура“, а музыка играла японский гимн».

фото 13 Крейсер «Адмирал Нахимов»

После парада Назимов вместе со своим штабом отправился на японский крейсер, на прием, где был представлен императору. В Иокогаму «Адмирал Нахимов» пришел рано утром 20 апреля 1890 года. Здесь уже стояла на якоре канонерская лодка «Манджур». Отсюда Назимов часто ездил в Токио для встречи с Шевичем, вместе с ним он наносил визиты японским министрам, а 1 мая был приглашен на завтрак к бывшему премьер-министру Курода Киётада, полгода назад уступившего свое кресло Сандзё Санэтоми. Вечером того же дня Шевич в здании Миссии устроил обед в честь Назимова, на котором присутствовали «все японские министры и иностранные представители» [Броненосный крейсер «Нахимов»].

Через два дня после обеда у Шевича Назимов на «Адмирале Нахимов» снялся с якорной стоянки в Иокогаме и направился в Кобэ. Вместе с ожидавшем его крейсером «Адмирал Корнилов» отсюда он направился в Нагасаки. Затем, группа русских кораблей, выстроившись в кильватер, взяла курс на Владивосток.

«Нахимов» пришел вновь в Иокогаму 19 ноября, за десять дней до событий у Русской миссии. Получивший от Шевича записку, командир крейсера капитан 1-го ранга Федотов докладывал начальнику Тихоокеанской эскадры Павлу Николаевичу Назимову: «Получив телеграммой приказание Вашего Превосходительства к 1 декабря быть в Нагасаки, я предполагал 27 ноября (9 декабря) уйти из Иокогамы, но 24-го посланник сообщил мне, что ввиду политических соображений желательно было бы продлить пребывание крейсера в Иокогаме, о чем я немедленно донес Вашему Превосходительству и 26-го получил телеграммой ответ: останьтесь в Иокогаме» [Броненосный крейсер «Нахимов»].

В докладной Гирсу Шевич объяснял, что «считал полезным» задержать русский крейсер в Иокогаме, хотя в этом и не было крайней необходимости. Инцидент 29 ноября не заслуживал столь мощной демонстрации силы, признавался Шевич. И все же, он «не счел правильным добровольно лишаться столь внушительного аргумента» в тот момент, когда его переговоры с Аоки достигли критической точки.

Чтобы задержка с отплытием «Адмирала Нахимова» не выглядела как его инициатива, и, следовательно, как намерение оказать давление на японское правительство, Шевич договорился с Федотовым держать все в тайне а, если спросят, сказать, что это был приказ Назимова. [АВПРИ].

Но прошло еще несколько дней, и русский посланник с разочарованием сообщает Гирсу, что следствие продвигается вперед крайне медленно. На свою предыдущую ноту он получил от Аоки ответ, который в переводе направляет в Петербург, замечая при этом саркастически: «считаю долгом приложить у сего этот курьезный документ, мешковатая увертливость и нелогическое и безграмотное изложение коего не ускользнет от внимания Вашего Высокопревосходительства». [АВПРИ].

Шевич, который к этому времени основательно поднаторел в японских законах, был уверен, что они позволяют привлечь к строгой ответственности виновных. «Неуклюжесть» он усмотрел в том, что японская сторона стремилась всячески «замять» дело, прибегая к несостоятельным аргументам. Рассерженный, он в тот же день пишет очередную ноту, в которой высказывает в дипломатичной форме свое несогласие и вновь требует строгого наказания виновных.

Но обмен нотами не помогал, и 16 декабря русский посланник встречается с Аоки. Повторив, что он не может «удовольствоваться тем результатом, который, по всей видимости, предстоит этому делу, благодаря незнанию японскими властями японских законов»,

Уже второй раз Шевич предлагал японскому министру компромисс. Он просит признаться, не скрывается ли за затягиванием этого дела, какая-то серьезная политическая причина, например, опасение, что строгое преследование зачинщиков приведет к событиям еще более серьезным, чем бросание камней в здание иностранной миссии. Если это так, то он предлагает Аоки в «доверительной ноте», адресованной ему, изложить эти мотивы и просить удовлетвориться мягкими наказаниями для виновных. Он уверен, говорил Шевич, что русское правительство пойдет навстречу, если японская сторона обещает принять соответствующее строгое законодательство на текущей сессии парламента. Чтобы облегчить Аоки написание предлагаемой ноты Шевич заготовил на немецком языке ее проект. [АВПРИ].

Поскольку атмосфера доверительного разговора это позволяла, он даже зачитал текст. Министр слушал его с большим вниманием и порой вставлял одобрительные замечания. Затем он попросил дать ему этот текст на два-три дня для более глубокого изучения. «Я согласился исполнить просьбу моего собеседника, повторив, однако, что я оставляю у него набросанный мною проект, в качестве совершенно частного человека, т.к. я не имею никакого права ни делать ему подобное внушение, ни предрешать мнение Императорского [японского] правительства. Со своей стороны Вик. Аоки убедительно просил меня не говорить о сделанном мной сегодня «примирительном шаге», так как, если бы кто-нибудь узнал об этом, то он, Аоки, дорого бы поплатился за разоблачение. Говоря это, министр иностранных дел сделал, смеясь, красноречивый жест рукой по шее» [АВПРИ].

Расставались они как добрые друзья, и Аоки провожал Шевича до кареты. А русский посланник в тот же день передал командиру «Адмирала Нахимова» − он больше не смеет задерживать его в Иокогаме.

Наступил новый 1891 год, но от Аоки так и не поступала та самая нота, проект которой ему в «доверительной форме» передал российский посланник. Шевич терпеливо ждал, и вскоре возник повод, и крайне серьезный, обратиться снова к Аоки. Он получил запрос из Петербурга относительно визита в Японию цесаревича Николая и его младшего брата великого князя Георгия Александровича. Теперь инцидент у Российской миссии приобретал совершенно иную окраску. 8 января Шевич по собственной инициативе запроси Аоки «касательно удобств при настоящих внутренних условиях страны посещения Японии Государем Наследником Цесаревичем». [АВПРИ].

Цесаревич должен был приехать с визитом в мае 1891 года в качестве личного гостя японского императора. Срыв его визита мог стоить места не только Аоки, но и многим другим. Тем не менее, реакции по-прежнему не было, и 23 января, когда «терпение его достигло крайних пределов», Шевич отправился в МИД на встречу с японским министром. Если не будет немедленного ответа относительно результатов суда над виновными, то на следующий же день он составит очередную ноту. В ней он потребует в течение семи дней, или к 1 февраля дать ему окончательный ответ. В противном случае пошлет телеграмму в Петербург, в которой официально объявит о нежелании японского правительства выполнить обещание найти и наказать виновных, что с международной точки зрения квалифицируется как «отказ от правосудия» (Déni de Justice).

Угроза подействовала. Аоки стал просить Шевича не посылать ему ноты и обещал к 1 февраля прислать ему сведения о результатах суда над виновными, хотя, прибавил он, результаты расследования не выявили «главных зачинщиков» и потому не дали оснований для сколько-нибудь строгого их наказания. Приняв во внимание обещание прислать к сроку, необходимые сведения, российский посланник согласился не посылать ноты, но предупредил, что все сказанное им носит официальный характер и будет письменно сообщено в Петербург.

По поводу своей реакции на будущее решение суда она будет во многом зависеть и от представления ему той самой «доверительной ноты», в которой японское правительство даст обещание внести в уголовный кодекс законы о строгом наказании за нападение и оскорбление иностранных миссий. Аоки заявил, что такое законодательство уже разработано и будет скоро принято, но он не уверен, что кабинет министров согласится дать такое обязательство России в письменном виде, опасаясь, что тем самым оно продемонстрирует уступку давлению извне. Впрочем, учитывая, что это будет носить конфиденциальный характер, он попытается еще раз воздействовать на других членов правительства. [АВПРИ].

Пока Шевич ожидал обещанных ему документов, 26 января пришла телеграмма из Петербурга. Гирс сообщал, что Император действия русского посланника в деле о нападении на Миссию 29 ноября 1890 года признал «вполне правильными» и добавлял: «надеемся, что ничего подобного не случится во время пребывания Наследника Цесаревича в Японии». [АВПРИ].

Окрыленный поддержкой самого Императора, Шевич на следующий день помчался к Аоки. Он перевел на французский текст телеграммы Гирса, чтобы зачитать вслух и «вручить» копию японскому министру. «Чтение телеграммы Вашего Высокопревосходительства произвело на Министра И.Д. самое сильное впечатление», передавал Шевич. Судя по всему, наибольшее впечатление на Аоки произвела та часть телеграммы, в которой можно было усмотреть сомнение в том, насколько предстоящий визит Цесаревича может быть безопасным.

В явном волнении Аоки стал просить русского посланника безотлагательно послать в Петербург телеграмму относительно гарантий «полной безопасности пребывания в Японии Цесаревича». Он уже получил нагоняй от самого императора за то, что позволил сомневаться в безопасности гостей, приглашенных самим японским монархом. «Император, узнав от одного придворного чиновника о содержании доверительного письма моего (Шевича) от 27/8 января, вошел, будто бы, в страшный гнев и выразил Министру И.Д. [Аоки] негодование свое по поводу того, что кто-нибудь мог сомневаться в безусловной безопасности Августейших Гостей Его Величества». [АВПРИ].

Хотя русский посланник посчитал это «признание» «не лишенным некоторой тенденциозности», а сам пересказ его «наивным» шагом, он поспешил заявить, что «насчет личной безопасности Государя Наследника Цесаревича, никто, кажется, не сомневался». При этом, он добавил, что «гнев императора произвел на него «лишь самое успокоительное впечатление, так как обстоятельство это предвещает мне лучше всех заверений министров Его Величества, что все пройдет здесь вполне благополучным и удовлетворительным образом с той минуты как Августейшие Сыновья Российского Императора вступят на Японскую землю». [АВПРИ].

На прощание Аоки повторил свою просьбу немедленно отправить Гирсу телеграмму о том, что японское правительство просит не волноваться в отношении безопасности Цесаревича во время его пребывания в Японии. Шевич выполнил свое обещание, и на следующий день в Петербург ушла телеграмма посланника, извещавшая, что на запрос относительно безопасности Цесаревича министр иностранных дел Японии ответил «категорическим успокоительными заверениями» [АВПРИ].

Аоки тоже сдержал свое обещание. 31 января он передал русскому посланнику две ноты. В той, что была «доверительной» и не подлежала оглашению, японское правительство обещало ввести на рассмотрение японского парламента новый закон, ужесточавший наказание за проступки японских граждан в отношении иностранцев и их миссий. А в отношении инцидента от 29 ноября 1889 г. просило принять во внимание внутриполитическую ситуацию в стране, в силу которой виновные в забрасывании Русской миссии камнями не могли быть наказаны слишком строго.

«Все арестованные „соси“ в тот же день были немедленно освобождены, следствие фактически прекращено, свидетели, в сущности, вовсе не допрошены», признается русский посланник. Но, несмотря на это, он считает, что инцидент следовало считать исчерпанным. «Продолжать оказывать давление на японское правительство не имело никакого смысла. Это вылилось бы в обмен нотами, когда на „нелепые“ аргументы Аоки, пришлось бы отвечать, и все превратилось бы в фарс. Могло пострадать достоинство самой России, не говоря уже о том, что продолжение спора было бы только на руку „недоброжелателям“ России, которые „раздували исподтишка“ этот инцидент».

Впрочем, Шевич после всего сказанного заявляет, что японская нота, на самом деле, «представляет довольно удовлетворительные условия». «…Не говоря уже об уничижительных признаниях, коими изобилует доверительная нота … самый факт введения по моему требованию [подчеркнуто в самом тексте] нового закона, оберегающего впредь иностранных представителей от безнаказанности виновных в наносимых им оскорблениях, является моим практическим результатом».

В тональности и выражениях ноты он видел стремление японского правительства решить затянувшийся спор, ценой даже некоторой потери лица. «Правительство сочло более осторожным не слишком настаивать на соблюдении своего собственного достоинства, так как, действительно, нельзя вообразить себе долее смиреннее, чтобы не сказать подобострастнее содержания ноты Вик. Аоки от 19/31 января». К тому же затягивание конфликта «в конце концов, повредит нашим добрым отношениям с Японией, что, во всяком случае, было бы уже совершенно нежелательно в настоящую минуту ввиду прибытия сюда Государя Наследника Цесаревича», писал Шевич [АВПРИ].

Развязка инцидента 29 ноября 1890 г. демонстрировала искреннее стремление Японии к установлению дружественных отношений со своим грозным, но миролюбивым северным соседом, Это было особенно важно перед началом активной дипломатии в расчете на исправление неравноправных договоров с великими державами позднефеодальной Японии и в надежде встать с ними вровень. С этой точки зрения успех предстоящего (май 1891 г.) визита наследника российского престола имел огромное значение.