[Текст статьи впервые опубликован в следующем издании: Судьбы национальных культур в условиях глобализации: между традицией и новой реальностью : сборник материалов V Международной научной конференции (г. Челябинск, 29—30 сентября 2022 г.) / под ред. Р. А. Бадикова. — Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022.]

В выступлениях ведущих российских (и не только) японистов то и дело звучат слова о том, что японская культура уникальна и самобытна, что она за многовековой период своего существования, сгенерировала термины и понятия, которые не только непонятны представителями других культур, но и труднообъяснимы самими японцами. Этому трудно возражать – действительно, такие понятия как «ваби», «югэн», «фуэки рюко», «сиори» практически не поддаются трансляции в другие лингвистические системы, не входят в инокультурный понятийный аппарат.

Но хочется сказать несколько слов в защиту тех, кто все-таки стремится постичь таинственную японскую душу и сделать все эти «каруми», «мудзё» отчасти своими. Во-первых, конечно, постичь все тонкости этико-эстетических концепций вряд ли возможно, но прочувствовать, ощутить нечто подобное вполне осуществимо. Во-вторых, даже не вникая во все тонкости, вполне реально в своей культуре найти нечто схожее, а затем, провести сначала неустойчивые, а потом вполне надежные мосты между культурами и цивилизациями.

В данной работе предлагается рассмотреть одно из главнейших понятий древней и средневековой японской эстетики моно-но аварэ, его национальную традицию и русское прочтение.

Моно-но аварэ (物の哀れ) – в самом распространенном переводе «печальное очарование вещей», также «сострадание к вещам и явлениям», «чувствительность к эфемерному», «печальное созерцание мира и всего того, что есть в нём» – эстетический принцип, характерный для японской культуры (ярче всего отразился в прозе и поэзии) периода Хэйан, позже перешел на всю японскую культуру. В одном термине «уживаются» и очарование, и сострадание, и созерцание, но в этом для японцев нет ничего удивительного. Любое «моно» (物), дословно «вещь», по мнению и древних, и современных японцев способно вызвать аварэ – чувство изумления («аппарэ!») от увиденного, а оно, в свою очередь, самые разнообразные эмоции и чувства.

Первая категория прекрасного в японской эстетике – моно-но аварэ, по мнению ряда исследователей японской духовной традиции, уходит своими корнями в глубины мифоритуального сознания. Слово «аварэ» – одно из древнейших в японском языке, видимо, существовало до слияния нескольких разнородных племен в единый японский этнос. Как пишут А.Л. Луцкий и Е.Л. Скворцова в своей книге: «Слово это было восклицанием, входившим в ритуальные тексты, произносимые в особых «местах силы», т. е. в местах, отмеченных веревкой из рисовой соломы – на перекрестках дорог, в излучинах рек, в горах и рощах. Считалось, что здесь каждое произнесенное слов обладает магической энергией и способно с помощью богов-ками повлиять на ход событий в материальном мире. Поэтому изначальный смысл слова «аварэ» – «чары», «магия» [6]. Эта «магия» присутствует в моно-но аварэ и в дальнейшем в виде «магического» воздействия красоты природы и вещей на человека.

Радостью от увиденного подобно удивлению ребенка перед роскошной бабочкой – вот чем было аварэ для японца раннего средневековья. И не только от увиденного, но и от испытываемого при этом чувства.

Т. Григорьева писала, что впервые аварэ встречается уже в «Кодзики», в концовке одной нагаута:

Эй, ребята, –

Соберем полевые ростки пиру,

Соберем пиру!

По дороге, где я иду, –

Цвет померанца

Благоуханный.

Верхние ветви –

Засохли – там птичий насест.

Нижние ветви

Засохли – там люди срывают.

Среди трех орехов,

Тот, что на средней ветке, –

Красный, налитой,

Как эта дева.

Ах, взять ее себе –

Как славно! [1, с. 90-91]

Поэт сравнил свою возлюбленную с цветком померанца и высказал радость от возможного обладания ими обоими.

Но японцы не были бы японцами, если бы к этому восторженному удивлению не примешали бы нотки грусти или тоски, порожденные ощущением быстротечности всего – вещей, людей, мира. Моно-но аварэ становится переживанием эфемерности, зыбкости жизни, пониманием того, что ничто не может быть вечным. Это осознание быстротечности всех вещей усиливало понимание их красоты и вызывало легкую печаль по поводу их ухода. Прекрасный цветок, изящная ширма, лицо молодой красавицы, одежда вельможи – все это рождало аварэ: цветок мог завянуть, ширма и одежда – прийти в негодность, красавица – состариться…

Эпоха Хэйан была эпохой аварэ. Это было время спокойствия и благополучия, формирования централизованного государства и невероятного расцвета словесности – дневниковой литературы, повестей, лирики… Представители аристократии проводили дни и ночи в любовных похождениях, в занятиях музыкой и составлении ароматов, а то и в паломничествах к знаменитым храмам и святилищам.

Именно тогда был написан роман, прославивший японскую литературу на весь мир – «Гэндзи моногатари» (源氏物語) Мурасаки Сикибу. Он был создан под знаком поиска «прекрасного» – аварэ, это понятие употреблено в романе 1018 раз: «Когда госпожа Югэи, приблизившись к дому ушедшей, въехала во двор, взору ее предстала картина, исполненная печального очарования. …травы тянулись все выше и выше, бушующий в саду ветер еще более усугублял царящее вокруг запустение. Лишь лунный свет проникал в дом, видно, “даже этот густой подмаренник ему путь преградить не мог”» [4, с. 13]; «Шли дни и луны, и наконец юный принц вступил во Дворец. Он был так хорош собой, что казался существом из иного мира, и всякого, кто смотрел на него, охватывал невольный трепет: “Может ли быть долговечной подобная красота?”» [4, c. 18]; «Между тем Гэндзи, стараясь не попадаться никому на глаза, двинулся в путь по дороге, освещенной скудным светом нескольких факелов, которые несли его телохранители. Верхние створки решеток в соседнем доме были уже опущены. Сквозь щели пробивался тусклый, слабее, чем у светлячков, свет, придавая этому печальному жилищу какое-то таинственное очарование» [4, с. 64].

Уже эти фрагменты из «Гэндзи моногатари» показывают то, что порождало ощущение аварэ у современников писательницы: когда-то цветущий, но уже заброшенный сад; тусклый свет сквозь створки веранды, заброшенное жилище, предчувствие человеческого увядания, т.е. ушедшая или уходящая красота. В.П. Мазурик дал этому чувству название «тактика упреждающей ностальгии», что наиболее полно передает его суть.

Современница Мурасаки Сэй-Сёнагон в своей книге «Записки у изголовья» (枕草子) пишет: «Наступил рассвет двадцать седьмого дня девятой луны. Ты ещё ведёшь тихий разговор, и вдруг из-за гребня гор выплывает месяц, тонкий и бледный… Не поймёшь, то ли есть он, то ли нет его. Сколько в этом печальной красоты! Как волнует сердце лунный свет, когда он скупо сочится сквозь щели в кровле ветхой хижины!» [7]. В другом месте она пишет: «Мне нравится, если дом, где женщина живёт в одиночестве, имеет ветхий заброшенный вид. Пусть обвалится ограда. Пусть водяные травы заглушат пруд, сад зарастёт полынью, а сквозь песок на дорожках пробьются зелёные стебли…Сколько в этом печали и сколько красоты! Мне претит дом, где одинокая женщина с видом опытной хозяйки хлопочет о том, чтобы всё починить и подправить, где ограда крепка и ворота на запоре» [7].

«Тактика упреждающей ностальгии» – предчувствие скорого расставания, непрочности происходящего, переживание недолговечности бытия. Воспоминания или предчувствия с ноткой печали…

Под знаком аварэ создавалась и поэтическая антология хэйанской эпохи – «Кокинсю» (古今集), ставшая эталоном для всех последующих сборников такого рода. Доступ к сокровищнице японского классического стиха «Кокинсю» долгое время получали лишь вельможи императорского двора:

Дымкой осенены,

На ветвях набухают бутоны.

Снегопад по весне –

Будто бы, не успев распуститься,

Опадают цветы с деревьев…

(Ки-но Цураюки)

На глазах у меня

Цветы облетели со сливы, —

Но они еще здесь –

Рукава насквозь пропитались

Смутным, тонким их ароматом…

(Сосэй)

Я окрашу наряд

В цвета бело-розовой вишни

И надену его –

Пусть останется напоминаньем

О цветах, что давно опали…

(Ки-но Аритомо) [2].

Игра со временем, присутствие будущего или следы прошлого в настоящем – вот что является особенностью многих танка этой поэтической антологии. Тут уместно вспомнить скандинавские саги, в которых будущее способно проявляться в настоящем на физическом уровне. В японской поэзии происходит тоже самое, только на ментальном.

Проходит время, и от восклицания «аппарэ!» остается только чувство недосказанности, ностальгии по утраченному или тоски по не имевшемуся никогда. Моно-но аварэ поселяется в домах отшельников, людей, тонко чувствующих кризис времени, упадок моральных ценностей. Моно-но аварэ становится тем, к чему стали стремиться мысли. У Кэнко-хоси в «Записках от скуки» (徒然草) читаем: «Когда жилище отвечает своему назначению и нашим желаниям, в нем есть своя прелесть, хотя оно и считается временным пристанищем» [3, с. 49] или «Должно быть изумительно, когда человек скромно ведет себя, избегает роскоши, не приемлет богатств и не прельщается мирскими страстями» [3, с. 52]. Удивление перед увиденным (или представленным) присутствует подспудно, скрытно – автор отдает должное тому, кто в век смут, болезней и бедствий сохраняет чистоту себя и своего окружения…

В XIX веке Акэми Татибана (настоящее имя – Сегэн Госабуро) в ряде своих танка, «спел» своеобразный гимн моно-но аварэ:

Право, приятно,

Когда развернёшь наугад

Древнюю книгу

И в сочетаниях слов

Душу родную найдёшь.

Как хорошо,

Когда в долгую снежную ночь,

Сидючи дома,

Подогреешь остатки сакэ

И закусываешь у огня.

Как хорошо,

Когда между делом вздремнешь

После полудня –

И проснешься от струй дождевых

В освеженном, влажном саду [8]

Что же привело поэта в приподнятое состояние духа? С современной точки зрения, сущие пустяки. Но подлинного ценителя, знатока традиций, мыслителя того времени приятно удивить могли самые незначительные житейские радости. Посвятив всю свою жизнь изучению первой поэтической антологии «Манъёсю», Татибана в век трансформации, нарастающей дисгармонии в японском обществе, смены культурных ориентиров, утверждает изначальную простоту и чистоту человека.

Не секрет, что часть японцев достаточно негативно восприняла те перемены, что сулило им знакомство с западной цивилизацией. И хотя их недовольство первоначально потонуло в волнах всеобщего ликования, спустя годы возврат к исконным традициям уже был предрешен. Хотя Татибана застал только начало эпохи преобразований, атмосфера, царящая в японском обществе и в первой половине XIX века, внушала поэту опасения: а к тем ли идеалам стремится сегодняшний житель страны? Стоит ли пренебречь традициями и без оглядки ступить на дорогу реформ? И опять подспудно звучит мотив ушедшей гармонии между человеком и природой, между человеком и человеком.

В ХХ веке на смену «упреждающей ностальгии» – она звучит в прозе теперь, чаще чем в поэзии – приходит неподдельный интерес к явлению, чувству, вещи… «Вещественность» японской культуры известна далеко за ее пределами: читая произведения прошлого и настоящего, словно держишь в руках всевозможные керамические чаши и лакированные шкатулки, прикасаешься к шелку кимоно или перебираешь струны кото, как будто непосредственно ощущаешь звуки, запахи, текстуру.

В прозе ХХ века происходит синтез первоначального «аппарэ» и чувства возможной утраты. Любое явление, увиденное или услышанное человеком, вызывает неподдельный интерес, основанный на стремлении постигнуть его суть и чувстве, что это больше никогда не повторится (тут уместно вспомнить принцип «ити го – ити э», 一期一会).

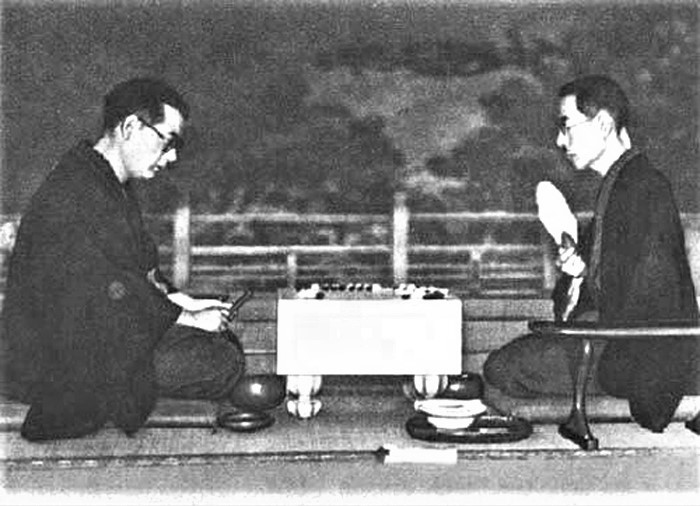

У великого Кавабата Ясунари в романе «Мэйдзин» можно прочесть следующее: «От обыкновенных житейских дел вроде подготовки к Новому году, веяло теплом и уютом. Мне казалось, что я вырвался из какого-то ненастоящего мира. Вот женщины набрали хвороста и теперь, должно быть, идут домой готовить ужин. Тускло светилось море, и нельзя было понять, где находится солнце. Так бывает зимой, когда быстро темнеет». [11] Любая, даже самая незначительная мелочь, способна вызвать массу эмоций, воспоминаний – этим она и самоценна. «Тактика упреждающей ностальгии» в ХХ веке – это тяга городского человека к своим патриархальным корням, уже почти утраченным; это – «путаница» между реальностью и воображением. Теперь ее уместно выражать не отдельным словосочетанием, а всем произведением. Можно сказать, моно-но аварэ сегодняшнего времени – это все, что есть вокруг человека.

Кажется, как может понять эту «тоску японской души» представитель иной цивилизации. Во всей полноте и тонкости, возможно и нет, но отчасти это возможно. И это доказывают произведения русских писателей.

И первым из них мы вспоминаем А.С. Пушкина:

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный –

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!.. [5, с. 189]

Настрой стихотворения «Зимнее утро» соответствует настрою японской поэзии эпохи раннего средневековья. И вот совершенно другой настрой, хотя оба стихотворения написаны в одном, 1829 году. Если на «вызревание» иного подхода к моно-но аварэ у японцев потребовались годы – чувство нужно было «выносить», «пережить» (вспомним ситуацию в стране в XII – XIII вв.), то у Пушкина это «эмоциональные качели», вызванные складом характера (и его самого, и русского в целом):

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой… [5, с. 184]

Творчество И.С. Тургенева, столь любимого и уважаемого в Стране восходящего солнца, – гимн моно-но аварэ в русской прозе. Его сборник рассказов «Записки охотника» (1847–1851) лучше всего передает состояние удивления и растерянности человека перед миром и самим собой, состояние радости от «вчувствования» в повседневное бытие. Трудно удержаться, чтобы не привести рассказы Тургенева целиком – настолько они близки японскому моно-но аварэ прошлого и настоящего.

Рассказ «Смерть»: «…как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись наконец от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный нумер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какою искреннею любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа!» [9, с. 203]

Рассказ «Лес и степь»: «Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит, и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары… Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. …Солнце всё выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой… Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух», также: «Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму…». [9, с. 342, 344]

Моно-но аварэ по-тургеневски – это тоска по прошлому, которое пробивается в настоящее через воспоминания, чувство ностальгии.

Попытка рассмотреть проявление моно-но аварэ в русской прозе XIX в. была бы неполной без произведений А.П. Чехова. Но у него оно иного рода. Это, если можно сказать, сама «печаль вещей» – природа безразлична к человеку, в ее явлениях он не находит себе опоры, предметы – стары, неказисты, уродливы. На первый взгляд кажется, что от «очарования» нет и следа, и «ностальгии» испытывать нет причины. Однако затем мы понимаем, что все эти неприглядные вещи выполняют очень важную роль – они должны проявить в человеке «ностальгию» по себе идеальному, полному красивых мыслей, идей и чувств. Заставляют человека увидеть себя со стороны, пожалеть себя и, может быть, удивиться своему несовершенству.

Рассказ «Нахлебники»: «Воздух был сер, холоден и угрюмо-покоен. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморозью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка, и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро…» [10, с. 206], также «В суде»: «…этот дом поражает и гнетет свежего, невиновного человека своим унылым казарменным видом ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта как снаружи, так и внутри. …он один как-то нелепо и некстати, давящим камнем высится над скромным пейзажем, портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний…» [10, с. 217].

Может быть, этим Чехов так притягателен для японских читателей. Его рассказы и пьесы – ностальгия по тому, чего никогда не было, но к чему человек должен стремиться.

Наверняка можно найти массу других примеров отражения понятия моно-но аварэ и в японской, и в русской литературе, но даже приведенные цитаты дают понять, какое богатство чувств и их оттенков оно способно выразить.

Япония прошла долгий путь, с древности до современности, и пережила моно-но аварэ от удивления и восхищения до грусти. На это влияли эпоха, нормы и ценности, господствующие в обществе и культуре. Моно-но аварэ японцев – пережитое. Моно-но аварэ в русской литературе – это с одной стороны мечта о несостоявшемся, с другой – погружение в мир идеальный природы. Но и в том и другом случае – это ностальгия человека по самому себе.

Список литературы:

- Кодзики – Записи о деяниях древности [Текст]: Свитки 2-й и 3-й / Пер., предисл. и коммент. Л.М. Ермаковой, А.Н. Мещерякова. – СПб.: ШАР, 1994. – 256 с. – (Литературные памятники древней Японии. II) – С. 90-91.

- Кокинсю [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://royallib.com/read/poeticheskaya_antologiya/kokinvakasyu (Дата обращения 08.05.2022)

- Кэнко-хоси. Записки от скуки (Цурэдзурэгуса) [Текст]. Пер. с японского, вступ. статья, коммент. и указатель В.Н. Горегляда. Изд-во «Наука». Главная редакция восточной литературы, М., 1970.

- Повесть о Гэндзи [Текст]: В 3 т. / Мурасаки Сикибу; пер. с яп., вступ. ст., приложение и коммент. Т. Л. Соколовой-Делюсиной. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. – СПб.: Гиперион, 2010. – 592 с. – (Японская классическая библиотека. XXIV). – С.13.

- Пушкин А.С., Стихотворения. Поэмы [Текст]. – М.: Правда, 1984. – 496 с., ил.

- Скворцова Е.Л., Луцкий А.Л., Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века (Посвящается Татьяне Петровне Григорьевой) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.rulit.me/books/duhovnaya-tradiciya-i-obshchestvennaya-mysl-v-yaponii-xx-veka-read-417990-1.html (Дата обращения 08.05.2022)

- Сэй Cёнагон, Записки у изголовья [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://royallib.com/read/syonagon_sey/zapiski_u_izgolovya_polniy_variant.html#0 (Дата обращения 28.05.2022)

- Татибана Акэми [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.liveinternet.ru/users/3308239/post213523331/ (Дата обращения 12.05.2022)

- Тургенев И.С., Записки охотника [Текст] // Текст печатается по изданию: И. Тургенев, Записки охотника. Накануне. Отцы и дети. – М.: Худ. Лит, 1991. – (Б-ка всемирной литературы)

- Чехов А. П., Избранные произведения в трех томах [Текст]. Том первый. Повести и рассказы (1880 – 1888), пьесы (1887 – 1903). – Издательство «Художественная литература». – Москва ,1964. – 623 с.

- Ясунари Кавабата. Мэйдзин [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://royallib.com/read/kavabata_yasunari/meydzin.html#20480 (Дата обращения 12.06.2022)

Автор статьи: Юлиана Данилова, руководитель Курганского отделения ОРЯ, канд. филос. наук

Иллюстрации взяты из открытой сети Интернет