Очередная публикация нашего постоянного автора Михаила Ефимова из серии «Фото из альбома»

СЭНСЭЙ

Не могу сказать, что был по жизни очень удачлив. В лотерею не выигрывал, клада не находил, никаких заморских дядей, которые бы оставляли неожиданное наследство, тоже не было.

Но неудачником также не могу себя считать. Мне повезло с замечательной семьёй, с интересной работой и с встречами со многими интереснейшими людьми, К числу их я, без всякого сомнения, отношу Ирину Львовну Иоффе.

Летом 1952 году я успешно закончил Московский институт востоковедения, что подтвердил красный диплом. Как говорится, передо мной открылось сто дорог − выбирай любую! Но тут выяснилось, что, собственно говоря, никаких дорог вообще нет. Комиссия по распределению молодых специалистов, созданная при институте, не предлагала ничего! Дескать, ищите сами.

Такое положение дел было легко объяснимо: моя специальность в дипломе была обозначена, как «страновед (Япония)», но объект моего изучения представлял собой жалкое зрелище − страна была полностью спалена огнём войны, оккупирована американцами и не имела никаких − ни торговых, ни экономических, ни культурных − короче говоря, ни-ка-ких контактов с Советским Союзом. Поэтому и специалисты моего профиля никому не были нужны.

Мне ещё повезло, что по неведомым причинам на меня пришла заявка с филологического факультета Московского Университета. По сей день не знаю происхождение этой заявки, поскольку во время учёбы я не проявлял никакого интереса к японской филологии и диплом защищал по исторической теме, носившей явно сиюминутный характер: «Участие Японии в военной агрессии США в Корее».

Но после недолгих раздумий и, убедившись в полной бесперспективности дальнейших поисков работы, я отправился на Моховую улицу, где у древних стен Кремля располагался Московский университет и, в частности, его филологический факультет.

Хотя у меня на руках было направление в аспирантуру, выданное комиссией по распределению на основе заявки деканата данного факультета, я встретил довольно холодный приём. Более того, мне было предложено сдать вступительный экзамен по… советской литературе.

Экзамен, понятно, я с грохотом провалил. Во-первых, потому, что данный предмет проходил только в школе в годы войны, во-вторых, многих произведений советских «классиков» даже не читал. А, в-третьих, как я потом только понял, руководство факультета с некоторым опозданием поняло, что допустило ошибку, направив заявку на аспирантское место, которого … не было. Именно так − не бы-ло!

На кафедре зарубежной литературы − большой и пёстрой по составу, а также очень авторитетной по именам − не было ни одного специалиста по Японии. Для меня наступили трудные времена: я метался между деканатом, кафедрой и ректоратом МГУ в поисках правды-матки и пытался объяснить, что с таким же успехом мне могли устроить вступительный экзамен по физической химии или суахили.

Как ни странно, но, в конце концов, отцы-руководители решили сжалиться над бедным безработным японоведом и зачислили меня в аспирантуру.

Теперь возникла проблема, где найти для меня научного руководителя. В один, поистине прекрасный день состоялось наше знакомство.

Так я впервые встретился с Ириной Львовной. До этого мне не приходилось слышать фамилию «Иоффе», хотя хорошо знал «И.Львову» − известную переводчицу японской литературы и автора целого ряда научных статей. Оказалось, что это одно и то же лицо, к тому же занимавшее пост заведующий кафедрой японской литературы Военного института иностранных языков Красной армии (ВИИЯКА).

Именно этого человека я имел в виду, когда говорил, что порой мне в жизни везло.

Наша первая встреча прошла на филфаке. Моим будущим научным руководителем оказалась женщина средних лет, со вкусом одетая, предельно вежливая и улыбчивая. Именно такой я запомнил Ирину Львовну, которая меня довольно долго расспрашивала об учёбе, о Японии, о моих научных интересах, о планах на жизнь. Хотя я и не знал её биографии, но по манере разговора, каким-то интонациям и во всём её поведении я угадал в ней питерское «происхождение». Впоследствии моя догадка подтвердилась. Не зря считалось, что коренного ленинградца всегда можно было определить по какой-то врождённой интеллигентности. Правда, мой руководитель была родом из старого украинского города Екатеринослава (потом Днепропетровска, а ныне Днепра) но, по существу все годы детства и молодости провела на берегах Невы.

Она очень мало рассказывала о себе, и по существу я узнал её биографию много позже. Она родилась в 1915 году в семье инженера, которая после революции перебралась в Петроград. Там Ирина Львовна окончила школу и поступила в Ленинградский институт философии, лингвистики и истории (ЛИФЛИ), а после его расформирования − на филологический факультет Ленинградского Государственного Университета, где стала изучать японский язык, который преподавал будущий академик Н.И.Конрад. Но на 5-м курсе учёбу пришлось прервать: в 1938 году её арестовали как японскую шпионку и приговорили к десяти годам.

Наверное, нет необходимости напоминать, что это были годы разгула сталинского террора, когда просто по разнарядке миллионы людей были брошены в лагеря, а сотни тысяч расстреляно. Шпионами, диверсантами и вредителями объявлялись не только члены правительства и высшего руководства страны, руководители ведомств, институтов и фабрик, командиры Красной армии и видные учёные, а простые рабочие, крестьяне и служащие. Что уж говорить о людях, которые взялись на свою беду изучать языки и историю народов Востока. Чекистские опричники с остервенением взялись за уничтожение отечественной ориенталистики. В тюремных подвалах после зверских пыток были расстреляны многие учёные, среди которых были те, кто прославил на весь мир отечественное востоковедение и те, кто только делал первые шаги в этой области. Среди них оказалась и студентка Ирина Иоффе.

Она наверняка разделила бы судьбу многих несчастных, но ей просто повезло, что её дядей оказался сам Абрам Иоффе (тот самый «Папа Иоффе»), которого не зря называли «отцом советской физики». Среди его учеников было пять нобелевских лауреатов и все те академики, усилиями которых был создан ядерный щит нашей страны. Именно он стал биться за спасение своей племянницы.

За четыре дня до начала Великой Отечественной войны Абрам Фёдорович получил разрешение на её освобождение. В тот момент она находилась в Севвостлаге (бухта Нагаево, совхоз Эльген), и потребовалось ещё долгие семь месяцев (!), пока её выпустили на свободу. В 1944 году она окончила Московский институт востоковедения, а в 1949 году получила степень кандидата филологических наук. К моменту нашей встречи она уже была известным переводчиком японской литературы под псевдонимом И.Львова.

Определяя программу моей работы над диссертацией, Ирина Львовна первым делом указала на необходимость ликвидировать пробелы в моём филологическом образовании, поскольку моя альма-матер не дала мне соответствующей подготовки. Так что я сразу же отправился на лекции, начиная с первого курса. Кроме того, она порекомендовала мне найти работы М.М.Бахтина, в частности, его монографию о Достоевском. К своему стыду я тогда ничего не слышал об этом выдающемся учёном − нашем современнике, − который тоже прошёл много кругов ада в своём отечестве − тюрьму, ссылку, забвение и посмертное признание.

Сама Ирина Львовна не раз говорила, что изучение творчества Достоевского необходимо каждому филологу, в чём она убедилась сама на собственном опыте. Именно от неё я впервые услышал о сложных взаимоотношениях между двумя столпами русской словесности − Фёдором Михайловичем и Львом Николаевичем. Эти гиганты были современниками, хорошо знали друг друга, но никогда не встречались. Впоследствии я с интересом читал исследования ряда известных зарубежных и отечественных литературных критиков и философов. Особенно запомнились строки Иосифа Бродского. Нобелевский лауреат прямо писал в своём эссе «Катастрофы в воздухе»: «…честно говоря, близость во времени Достоевского и Толстого была самым печальным совпадением в истории русской литературы». И далее − «Толстой был неизбежен, потому что Достоевский был неповторим».

Я вспомнил об этом лишь в связи с тем, что встречи и беседы с Ириной Львовной позволили мне всерьёз заняться филологией − серьёзной наукой, раскрывающей тайны языка и художественной словесности.

На этом фоне особенно остро стал вопрос о теме моей диссертации. Мы сошлись на том, что лучше всего ограничиться творчеством одного писателя и желательно современного. Так выбор пал на Сунао Токунага, который отвечал всем требованиям − наш современник, один из родоначальников т. н. «пролетарской литературы», коммунист и борец за мир. Как и ожидалось, эта тема была утверждена сначала на кафедре, а потом и Учёным советом, что и требовалось в те времена.

Должен честно признаться, что И.Львова очень помогала мне не только разбираться в сложных процессах, которые происходили в послевоенной японской литературе, но и определить реальное место в них Сунао Токунага. Здесь возникало много проблем как объективных, так и субъективных.

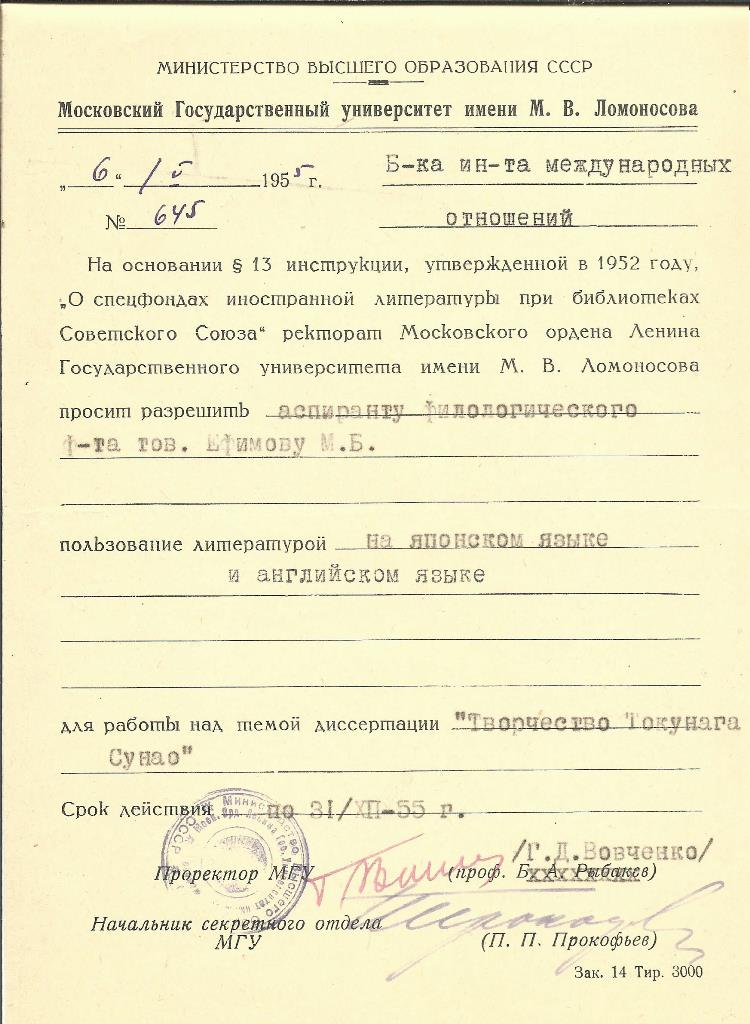

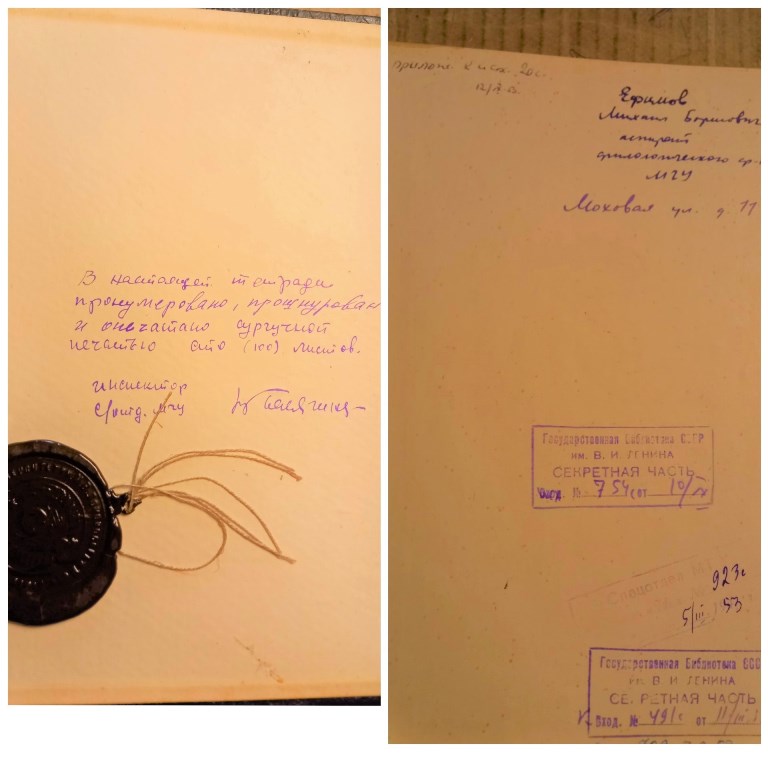

К первым я бы отнёс то, что подавляющее число произведений этого писателя просто отсутствовали в главных библиотеках Москвы − «Ленинке» и Иностранной литературы. Правда, наиболее известные его несколько повестей и романов были переведены на русский язык, в том числе и И.Львовой, но большинство ещё ждало своих переводчиков, а на одном − повести «Спи, жена!» − стоял шестигранник «Совершенно секретно», и допуск к нему был закрыт. Пришлось приложить неимоверные усилия, составлять кучу бумаг, ходить по кабинетам хранителей государственных тайн, прежде чем они допустили меня к чтению этой повести. Естественно, я получил прошнурованную общую тетрадь с сургучной печатью, куда смог заносить свои сверхсекретные сведения.

Мне пришлось много времени затратить над чтением в оригинале произведений С.Токунага. Особенно трудно давалась работа над «запрещенной» повестью, которая произвела на меня большое впечатление. По существу это была трогательная исповедь автора, обращённая к своей жене, скончавшейся накануне капитуляции Японии. Всю свою недолгую жизнь она посвятила домашнему очагу и детям. Семья жила в постоянной нужде и под вечной угрозой ареста и полицейской расправы. Автор на протяжении всего повествования беседует с женой, вспоминает наиболее яркие эпизоды их жизни.

Мне было интересно найти то место в повести, которое заставило наших цензоров поставить пресловутую «гайку» − запретительный знак: «Закрыто для чтения!»

Это место я нашёл в заключительной части. Автор обращается к американскому солдату со словами благодарности за то, что США освободили японский народ от милитаризма. То, что японцы могли питать к американским солдатам добрые чувства, не укладывалось ни в какие догмы советской пропаганды. Ведь «холодная война» была в разгаре!

После прочтения повести мне пришлось ещё долго метаться между «спецхранами» МГУ и «Ленинки» с различными ходатайствами, чтобы мою пронумерованную и скреплённую сургучными печатями общую тетрадку переслали из библиотеки на факультет. Расстояние между этими двумя пунктами не более двухсот метров, но чтобы преодолеть их, потребовалось несколько месяцев! Так и лежит она у меня на память о былых временах.

Когда я делился с Ириной Львовной своими мытарствами, она молча улыбалась, но было видно, что эта тема ей неприятна. Думаю, что по своей природе Ирина Львовна была человеком скрытным. Во всяком случае, она никогда не говорила о тех испытаниях, которые ей пришлось пережить. Совершенно случайно я наткнулся в воспоминаниях кинорежиссёра В.Катаняна на такой случай.

«9 июня 1990 г. Мне рассказала Ирина Львовна Иоффе, учёный-японовед: молоденькой её замели как японскую шпионку. Однажды в Лефортово она проснулась на рассвете от крика: «Прощайте! Передайте Сталину, что Примаков невиновен!» Что-то в этом духе, за точность услышанного она не ручалась, но что это, идя на казнь, кричал Примаков, произнося свою фамилию, она помнит ясно. Рассказала мне, когда к слову пришлось. Как страшно!»

Действительно страшно. Можно представить себе состояние молодой девушки, оказавшейся в застенке по обвинению в шпионаже. Славных героев Гражданской войны знали по именам, а особенно такого, как боевой командир 1-го конного корпуса Червонного казачества Виталия Примакова. Он стал одним из руководителей Красной армии, был и на дипломатической работе, в частности, военным атташе в Японии. Даже такой человек, который, казалось бы, прошёл огонь и воду, шёл на плаху с верой в святость главного Палача.

То, что воспоминания И.Львовой попали в книгу В.В.Катаняна, вполне объяснимо. Дело в том, что его отец В.А.Катанян был мужем знаменитой Лили Брик − музы Маяковского и хозяйки известного на всю Москву салона. После смерти великого поэта она стала женой В.М.Примакова. А супругой самого В.В.Катаняна была Инна Генс, крупный искусствовед, специалист по японскому кино, удостоенная даже японской государственной награды. Так что «круг» на этом замкнулся.

Но однажды Ирина Львовна обмолвилась о своем «знакомстве» с советскими дознавательными органами. Я как-то посетовал на повсеместный порядок заполнения анкет, которые порой бывают запредельными по своему идиотизму (требования указать номера захоронений близких или ФИО наиболее часто посещающих знакомых и т. п.). Она стала очень серьёзной и сказала:

− Учтите, уверенность во «всезнании» чекистов − блеф. Им известно только то, что мы сами сообщаем о себе. Поэтому будьте очень внимательны при заполнении анкет, а лучше всего заведите образец, с которого всё переписывайте.

Между прочим, я внял её совету и придерживался этого принципа всю жизнь.

Запомнился мне рассказ сэнсэя о жизни в дореволюционной России. По её словам в начале прошлого века не было разительного разрыва между столицей и провинцией. Так, например, у них дома в Екатеринославе всегда были свежие номера английских технических журналов, а её тётя любила выписывать из Парижа модные шляпки. Люди, жившие за тысячи километров от Санкт-Петербурга или Москвы, вовсе не чувствовали себя безнадёжными провинциалами, оторванными от прогресса. Да, конечно, чтобы попасть в Большой театр или Эрмитаж, надо было ехать в столицу, но послушать Шаляпина и восхититься спектаклем МХТ «Вишнёвый сад» можно было и в Ельце, и в Гомеле.

Выше я уже писал, какой невосполнимый урон понесло советское востоковедение в годы сталинского террора. Ирина Львовна чудом уцелела. Она создала семью. Её супругом был Наум Павлович Капул − видный филолог-японовед, соавтор уникального «Словаря чтений японских имён и фамилий». Он преподавал в ВИИЯ КА и имел офицерское звание − то ли майор, то ли подполковник. Эта чудесная интеллигентная пара научных работников проживала в… общежитии и ютилась в одной комнате. Иногда мне приходилось для общения со своим руководителем посещать их обитель. Каждый раз, возвращаясь домой, я не мог без чувства горечи вспоминать наши встречи. До сих пор вижу перед собой стопки книг, стоявшие в коридоре у их двери − так хранилась их библиотека. Отдельную квартиру эта семья смогла получить много позже.

Насколько я знаю, подавляющее большинство научных работников, в том числе и преподавателей МГУ, жили столь же скромно. Такие были времена.

Вспоминая свои годы учёбы в аспирантуре и общения с И.Л.Львовой, должен особо отметить, что помимо углубленного изучения филологии, я получил великолепные уроки практического литературного перевода. Прежде всего, по её инициативе и с её помощью крупное издательство «Детгиз» предложило мне сделать перевод нескольких рассказов и повестей С.Токунага о его детских годах. Вместе с моим институтским другом Вл.Цветовым мы перевели эти произведения, которые вышли отдельной книгой под названием «Дни детства» (она дважды переиздавалась) с моим большим послесловием. Должен отметить, вопреки устоявшейся в мире науки практики, когда ученики − будь то студенты или аспиранты − работают в качестве безымянных «рабов» на своих руководителей. В моём случае Ирина Львовна сохранила моё авторство, хотя и действительно проделала большую работу в качестве редактора перевода. А моё послесловие было зачтено на кафедре в качестве плановой работы.

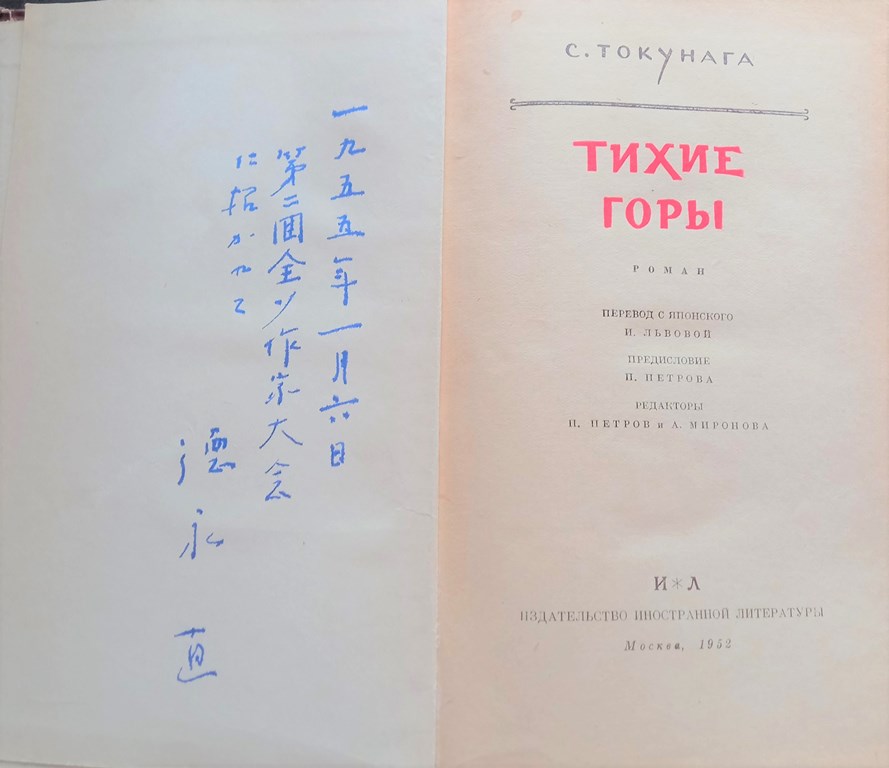

Но, пожалуй, самым ярким эпизодом за всё время учёбы в аспирантуре была встреча с самим объектом моего исследования — Сунао Токунага. Он приехал в Москву в качестве почётного гостя П съезда советских писателей в 1955 году. Не без труда мне удалось пробиться к нему, и, несмотря на исключительно напряжённую программу, в течение часа беседовать с ним в его гостиничном номере с видом на Кремль. Впоследствии, в своих воспоминаниях о поездке в Советский Союз Токунага с нескрываемым волнением писал о той огромной роли, которую играют в советском обществе писатели. Не случайно на их съезде, проходившем в Кремле, в президиуме сидели все руководители страны. Большое впечатление на него произвёл и тот факт, что в Московском Университете изучают его творчество! С той поры прошло уже почти семь десятков лет, и я бережно храню автограф С.Токунага на русском издании его романа «Тихие горы» в переводе И.Львовой.

И всё-таки чуда не произошло! Закончить в отведённые три года работу над диссертацией я не смог. Слишком много времени ушло на оформление кандидатского минимума и сдачи четырёх экзаменов − английский язык, диалектический и исторический материализм, русская литература ХХ века и советская литература, история японской литературы.

Больше всего мне было стыдно перед Ириной Львовной, надежд которой я не оправдал. К этому времени у меня уже была семья и двухгодовалый сын. Надо было искать работу, а папочка с тесёмкой, на которой стояла надпись «Диссертация», заняла место на антресолях. Так сложилось, что с сэнсэем мы расстались на долгие годы.

Пробежало ровно пятнадцать лет. К этому времени мальчик Андрюша успел подрасти, а его отец − несостоявшийся кандидат филологических наук − нёс корреспондентскую службу в Японии. Выбор дальнейшего жизненного пути сына семья определила однозначно − учить японский язык. Видимо, главным стимулом для принятия такого решения была поездка к родителям во время школьных каникул. Короче говоря, после понятных всем родителям волнений и переживаний Андрей Ефимов был зачислен на 1-й курс японского отделения Института восточных языков при МГУ.

Так судьба вторично свела меня с Ириной Львовной, которая к этому времени работала доцентом на кафедре японской филологии. Наша встреча была очень сердечной и, более того, учитывая, что родители первокурсника находились на расстоянии шести часовых поясов, мой сэнсэй обещала по возможности приглядывать за ним.

Наша переписка носила довольно регулярный характер, и мы имели благостную картину происходившего учебного процесса. Иногда в письмах звучали слабые сигналы, свидетельствовавшие о том, что студент проявляет способности к изучению сложного языка, но порой ему не хватает усидчивости, чего данный язык не прощает. Но однажды прогремел набат: близится сессия, которая не сулит ничего хорошего.

Медлить было нельзя, и в Москву был направлен «спецназ» в лице матери первокурсника. Забегая вперёд, скажу, что эта мера оказалась очень своевременной, а помощь, которую оказала Ирина Львовна в ликвидации отставания, весьма эффективной. Естественно, мы были очень благодарны нашей спасительнице и сделали всё, от нас зависящее, чтобы украсить её короткую командировку в Японию.

Где-то в начале 80-х годов во время моего очередного летнего отпуска меня нашла Ирина Львовна и сказала, что хотела бы обратиться с просьбой, для чего попросила встретиться. Должен признать, что за долгие годы нашего знакомства такое было едва ли не впервые.

Просьба, действительно, оказалась несколько необычной и сэнсэй предупредила, что поймёт, если я откажусь её выполнить. Речь шла о том, чтобы передать маленький сувенир известному русисту-переводчику Хироси Кимура. Вроде бы, почему такие осторожности? Но всё дело в том, что этот блестящий знаток русской и советской литературы в те годы взялся за переводы А.И.Солженицына и проявил себя, как близкий друг автора «Архипелага ГУЛАГА», когда тот посетил Японию. За это Х.Кимура был объявлен «персоной нон-грата» и ему был заказан не только въезд в СССР, но даже появление в стенах посольства. Неофициальные контакты с таким «антисоветчиком» могли бы принести И.Львовой большие проблемы, а мне − весьма неприятные последствия.

Я не был настолько наивен, чтобы не понимать этого, но отказать своему сэнсэю не мог. Наша встреча с Кимура-саном прошла по всем законам детективного жанра. Мы как бы случайно столкнулись на улице, обменялись извинениями, а я незаметно вручил ему маленький пакетик и передал привет от Ирины Львовны. Сейчас, когда я пишу эти строки, не могу удержаться от улыбки в связи с былыми страхами, как я скрывал свою встречу с выдающимся знатоком русской литературы и переводчиком писателя, признанным классиком не только в своём отечестве, но и во всём мире.

Так получилось, что осенью 1989 года, когда скончалась И.Л.Иоффе, я находился за рубежом и, увы, не смог с ней проститься. Но я сохранил об этой замечательной женщине не только светлую память, но и связанное с ней чувство неоплатного долга. Однажды мне попалась на глаза та самая папочка с тесёмками и надписью «Диссертация».

После окончания аспирантуры прошло почти полвека.

Мне в голову пришла шальная мысль: а не закончить ли начатую когда-то работу?

Жена сразу же порекомендовала мне сначала обратиться к психиатру, некоторые знакомые рекомендовали заглянуть в свой паспорт, чтобы вспомнить возраст. Зато старые друзья и коллеги меня поддержали в моём порыве.

Пришлось вновь записаться в научный зал №3 Библиотеки имени Ленина и сесть за работу практически с самого начала. А главное – надо было переосмыслить многие старые догмы, которые прежде принимал как аксиому. Очень пригодились книги и журналы, которые когда-то разыскал в Японии, а также собственные записи, сделанные по горячим следам после посещения мест, связанных с жизнью и творчеством Токунага.

Судьба пролетарской литературы сложилась довольно драматически. В нашей стране ей сначала покровительствовал Сталин, а потом в середине 30-х годов по его же воле, все её организационные структуры были разогнаны, а руководители их репрессированы. Впрочем, такая же судьба постигла и убеждённых противников РАПП.

В Японии пролетарская литература оформилась в начале 20-х годов и сразу же заняла заметное место в культурном процессе. Но со временем она подпала под сильное влияние компартии и по существу стала ареной межфракционной борьбы.

Итогом моей довольно трудоёмкой работы, которая заняла почти три года, стала заново написанная диссертация, которую я представил в Институт востоковедения РАН.

Здесь я должен с благодарностью вспомнить тех своих коллег, кто пришёл на помощь и помог свершиться чуду – в 2006-м году в возрасте 77 лет я стал кандидатом филологических наук! Назову их поименно: мой старый добрый товарищ, доктор экономических наук профессор В.Б.Рамзес, заставивший меня поверить в возможность этого чуда, доктор филологических наук профессор Т.П.Григорьева (та самая Таня Топеха, с которой мы учились на одном курсе!), член-корреспондент РАН профессор С.А.Арутюнов, согласившийся стать моим научным руководителем (мы были «однокашниками» по институту), и, наконец, Н.В.Васильев, многие годы работавший в Институте востоковедения и пользовавшийся там большим авторитетом и уважением (наше знакомство началось ещё полвека назад).

Помимо этих старинных друзей хочу поблагодарить также моих официальных оппонентов профессора Ким Ле Чуна (Институт мировой литературы РАН), доцента Е.М.Дьяконову (Российский государственный гуманитарный университет), а также профессора А.Р. Садокову и доцента В.М. Мазурика из ИСАА.

Вместе с тем были и другие «персонажи», общение с которыми позволило мне познакомиться с малопривлекательными сторонами мира науки. Никогда ещё не приходилось сталкиваться с таким откровенным недоброжелательством и желанием утопить ближнего. Особенно поражало то, что уничижительная, порой издевательская критика сопровождалась милыми женскими улыбками. По понятным причинам я не собирался занять чьё-либо место или, тем более, посягнуть на устоявшиеся научные авторитеты. К счастью для меня, эта атмосфера неприязни не достигла Учёного совета, все члены которого единогласно одобрили мою работу и даже отметили её как вклад в отечественное японоведение. Не скрою, мне было приятно такое слышать. Как бальзам на больную душу стали для меня добрые слова директора института профессора Ростислава Борисовича Рыбакова, который одним из первых поздравил «молодого» кандидата наук.

Так закончилась длинная эпопея, которая началась в 1952 году с поступления в аспирантуру и со знакомства с моим руководителем − Ириной Львовной Иоффе.