Мало изученной темой было пребывание в Бийске японских военнопленных. Полагаю, что эта тема является крайне актуальной по той простой причине, что никаких исследовательских работ или сведений из официальных архивов не публиковалось. На мой взгляд, в жизни народов России и Японии сейчас наступило такое время, когда изучение прошлых и пересмотр настоящих отношений неизбежен и необходим.

Прибытие в город и размещение в лагере

Проведенная с 9 по 19 августа советскими войсками совместно с Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной Республики, так называемая Маньчжурская операция, завершилась пленением более чем шестисоттысячной Квантунской армии. Японские военнопленные были размещены на огромной территории: от Украины, Подмосковья и Казахстана до Магадана, Находки и Сахалина. Согласно шифровке Генштаба Красной армии от 1 сентября 1945 г., в Алтайский край было отправлено 14 тыс. человек. Пленных распределили следующим образом: Наркомстрою на возведение тракторного завода в Рубцовске и заводов № 7 и 77 в Барнауле определили 6 тыс. человек; НКПС и Барнаульскому вагоноремонтному заводу — 1 тысячу человек, Золотушинскому рудоуправлению — 3 тыс. человек, Наркомтяжмашу для завершения строительства Барнаульского и Бийского котельных заводов — 4 тыс. человек.

Первые составы с японскими военнопленными начали прибывать в Бийск в конце 1945 г. Очевидец вспоминает: «Однажды в конце сентября — начале октября 1945 года, придя утром на работу, я увидел стоящий на заводской железнодорожной ветке состав, охраняемый солдатами. В нем находились пленные японцы. В тот же день их из вагона перевели в землянки, ставшие лагерем военнопленных».

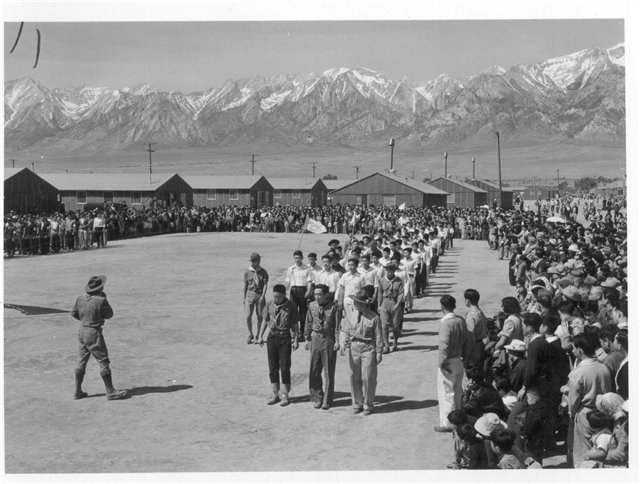

Из воспоминаний очевидцев известно, что предположительно в город прибыло около 4 батальонов, т.е. 1200-1500 солдат и офицеров. Большая их часть была размещена в лагере, расположенном между Бийской спичечной фабрикой и маслоэкстракционным заводом. Территория лагеря имела форму прямоугольника, по периметру обнесенного колючей проволокой, по сторонам и углам стояли сторожевые вышки с автоматчиками. Военнослужащие охраны и штаб находились в двух или трех бараках со стороны позднее построенной ограды Котельного завода. За оградой, над склоном лога, был высокий густой лес, несколько одиночных бараков и рубленая баня для заключенных, около которой располагался сруб колодца. Это место находилось немного выше моста, выходящего к поликлинике Котельного завода5. Здесь и разместили прибывших японцев.

До наших дней от лагеря почти ничего не сохранилось. После 1948 г. лагерь был снесен, а территория его использована для частной застройки. Сейчас эта территория полностью занята частными домами и частично — элеватором. Лагерную баню сначала использовали как жилой дом, а позже перестроили под складское помещение.

Другая, меньшая группа пленных, примерно в 150-200 человек, была размещена на территории Бийского сахарного завода в построенных ими же деревянных бараках.

Еще одна группа военнопленных, около 100-150 человек, зимой 1945-1946 гг. находилась в так называемой «лесозаготовительной командировке», в лагере, расположенном в с. Боровлянка. Она занималась изготовлением деревянных срубов для городского стройтреста № 57. Позже, срубы превращали в жилые дома в районе Бийского

котельного завода. Строили надежно, надеясь, что дома переживут строителей.

Работа пленных японцев на городских предприятиях

В послевоенные годы в Бийске велось интенсивное строительство. Война унесла жизни значительной части работоспособного мужского населения, поэтому рабочих рук не хватало. Чтобы восполнить дефицит кадров, использовался труд военнопленных. Они привлекались для различного малоквалифицированного труда и подсобных работ. Можно совершенно точно сказать, что они работали практически на всех, действовавших в то время предприятиях: на лесозаводе, мясоконсервном заводе, нагорной нефтебазе, заводе № 5 «Главпищемаш», заводе «Механлит», заводе № 479 «Молочного машиностроения», на сахарном заводе и на строящемся Бийском котельном заводе. Им приходилось строить дома, лить из шлака ограды, дробить щебень, мостить дороги, расчищать от снега железнодорожные пути, носить шихту, делать отливки, пилить дрова, таскать грузы, потрошить туши мертвых животных и многое другое.

Многие пленные японцы обладали рабочими специальностями, по которым они и работали. По имеющимся данным среди всего контингента размещенных в Советском Союзе японских военнопленных, около 30% были рабочими, поэтому такой труд для них был привычен; кроме того, были и специалисты редких квалификаций. Так, на сахарном заводе в кузнице трудились кузнец и молотобоец из пленных, а на Котельном заводе работали несколько высококвалифицированных сварщиков и электриков из числа пленных японцев. Многие русские рабочие отмечали их удивительное прилежание и трудолюбие.

Японцы оставили после себя в Бийске построенные ими жилые дома, производственные здания, дороги, мостовые и кладбища.

Условия жизни пленных японцев

К тяжелому труду пленных прибавлялись и тяжелые жизненные условия. Если жизнь обычных горожан тогда была нелегкой, то говорить о пленных не приходится. Японцы располагались в плохо обогреваемых землянках, в то время как мороз зимой 1946 г. доходил до -45°, а японцы к тому же еще зачастую работали на открытом воздухе. Землянка пленных офицеров имела следующий вид: по обе стороны центрального прохода находились двухъярусные нары. На них были застланные байковыми одеялами матрасы и подушки, набитые соломой. Если так выглядела землянка офицерского состава, всегда пользующегося привилегиями, то рядовые солдаты жили в гораздо худших условиях.

Одежда рядового японского военнопленного представляла собой следующий комплект: шапка-ушанка, армейская утепленная куртка с отстегивающимися у локтей рукавами, трехпалые рукавица с тесемками, ватные штаны и валенки. Но и в такой одежде японцы, не привыкшие к суровому климату, страдали от холода.

Японские военнопленные, которым не суждено было вернуться на родину, это тоже жертвы войны. И родственники умерших должны знать судьбу их отцов и дедов. В Японии есть традиция хоронить прах умершего в своей стране. Но не всегда есть возможность

В 2007 году в Бийске был установлен памятник умершим в плену японским военнопленным. Он был сооружен не на месте реальных погребений японских солдат и офицеров, а на территории современного, охраняемого Северного кладбища.

Сегодня это история

«Вторая мировая война принесла неисчислимые бедствия всем странам-участникам. 80 лет отделяют нас от тех страшных событий. Большинства участников войны и очевидцев уже нет в живых, а у тех, кто жив, стираются воспоминания о пережитом. Поэтому наш долг не просто помнить о прошлом, а усвоить уроки прошлого, с тем, чтобы не допустить новой войны. И именно молодые люди должны задуматься, от кого зависит сохранение мира на земле»

Эти слова актуальны при каждом воспоминании о событиях того времени.

Жители Алтая помнят историю своего края. Так газета «Наш Бийск» от 02.02.2025г в статье «Островок печального архипелага» рассказывает историю как японские солдаты и офицеры оказались в Бийске. Как жилось военнопленным японцам на бийской земле?

Секретарь Алтайского отделения

Общества «Россия-Япония»

Дмитрий Новоселов