ТАСС. 80 лет назад на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико, США) прошли первые в истории ядерные испытания, в ходе которых была взорвана первая в мире атомная бомба «Штучка»

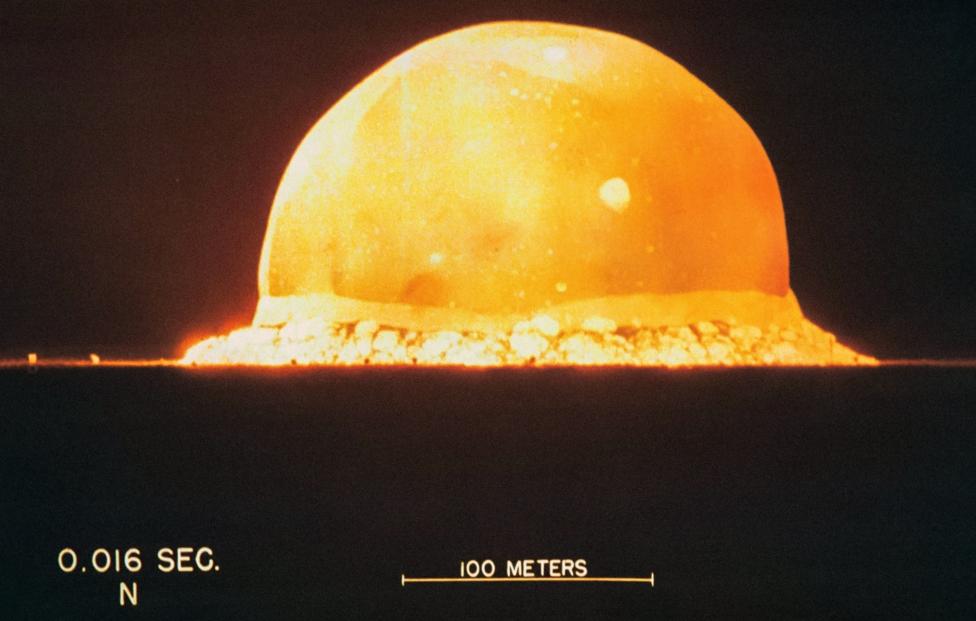

Яркий свет, огненный шар в небе и резкая ударная волна. Таким запомнилось ранее утро 16 июля 1945 года всем присутствовавшим на полигоне Аламогордо участникам Манхэттенского проекта, продукт которого сегодня, с одной стороны, удерживает некоторые страны от большой войны, а с другой — может в любую секунду оказаться причиной всемирной катастрофы. В тот день прошли первые в истории испытания атомной бомбы.

«Если бы я знал… я бы и пальцем не пошевелил»

Толчком к запуску сверхсекретной исследовательской программы стоимостью около $2 млрд — Манхэттенского проекта — послужило написанное в августе 1939 года физиками Альбертом Эйнштейном и Лео Силардом письмо президенту США Франклину Рузвельту. В нем американского лидера предупреждали, что ученые научились осуществлять цепную ядерную реакцию в большой массе урана, в результате которой можно получить большое количество энергии и новых радиеподобных элементов. Это сделало возможным создание новой сверхмощной бомбы.

Главное опасение физиков было связано с тем, что ядерное оружие может оказаться в руках руководства Третьего рейха. Авторы письма обратили внимание, в частности, на решение Германии прекратить продажу урана в оккупированной Чехословакии.

Руководству США было предложено рассмотреть возможность начала собственных исследований в области ядерного оружия.

«В связи со сложившейся ситуацией вы, возможно, сочтете целесообразным поддерживать постоянный контакт между администрацией [США] и группой физиков, работающих над цепными реакциями в Америке. Одним из возможных способов достижения этой цели может быть поручение этой задачи человеку, пользующемуся вашим доверием и, возможно, который не будет работать в качестве официального лица», — говорилось в письме.

С тех пор США вели активные исследования в этой области, а в августе 1942 года был запущен трехлетний проект, возглавляемый физиком Робертом Оппенгеймером, в результате которого США получили неоспоримое преимущество перед другими странами — атомную бомбу.

Сам Эйнштейн, впрочем, не принимал участия в ее создании. Его биограф Уолтер Айзексон отмечал, что ученый мало что знал о физике ядерных частиц, лежащей в основе бомбы. Эйнштейн и сам признавался, что письмо Рузвельту было единственным его действием, повлиявшим на создание ядерного оружия.

Но позже он пожалел и об этом. И связано это было с тем, что в ходе работ назначение проекта для Вашингтона сильно изменилось.

Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил

— физик Альберт Эйнштейн

Цель была выбрана не сразу

Ход Второй мировой войны переломился в пользу союзников в 1943 году, и страх перед применением Третьим рейхом ядерного оружия постепенно ослабевал. На разработку бомбы в США это никак не влияло — она была в самом разгаре. Для многих ученых, работавших над Манхэттенским проектом, мотивацией продолжать исследования стал другой страх — послевоенная гонка вооружений с глобальным распространением ядерного оружия.

Как вспоминают участники работ, в самом их начале США действительно не планировали применять оружие против какой-либо страны, но по мере того, как проект развивался и требовал все больших затрат, в руководстве государства все чаще задумывались о том, что атомная бомба может быть не только элементом устрашения и сдерживания других держав. В Белом доме начали говорить о возможности реального применения ядерного оружия против другой страны.

«И хотя всегда говорилось, что мы занялись этой работой лишь для того, чтобы опередить Гитлера, факт остается фактом: решение о существенном увеличении масштабов работ было сделано, исходя из перспективы применения бомбы. Как со свойственной ему лаконичностью выразился [в то время военный министр США Генри] Стимсон: «Назначение Манхэттенского проекта состояло в том, чтобы добиться победы в войне быстрее, чем это возможно при помощи иных средств, и сохранить жизнь тысячам американцев», — писал один из руководителей проекта генерал Лесли Гровс в книге «Теперь об этом можно рассказать».

После долгих консультаций руководство США приняло решение использовать ядерное оружие для принуждения Японии к миру. Но прежде ученые должны были убедиться в мощности созданной бомбы.

Неопределенные сроки, неизвестный результат

«Намеченные сроки выполнения отдельных разделов проекта были одновременно и определенные, и неопределенные. Бомба должна была быть готова после получения достаточного количества делящегося материала, но когда это произойдет, никто не мог сказать», — вспоминал Гровс.

Неопределенной долго оставалась и сила взрыва, который способна произвести атомная бомба. Гровс и Оппенгеймер понимали: перед сбрасыванием оружия на японские города его нужно испытать. Планирование операции, которая носила кодовое название «Тринити», началось весной 1944 года.

Изначально рассматривался вариант взрыва бомбы внутри контейнера. В таком случае, если бы ядерный взрыв не произошел или был очень слабым, можно было бы извлечь весь или большую часть драгоценного плутония, писал Гровс. К тому же ученые хотели предотвратить рассеивание вещества на большой территории и создание опасности для здоровья, из-за которой местность оказалась бы закрытой на многие годы.

Участники проекта понимали, что взрывная сила бомбы зависит от высоты, с которой она будет сброшена. В процессе работы им приходилось корректировать эти показатели и для «Толстяка», и для «Малыша». Ученые убедились, что взрыв может быть произведен на высоте нескольких сотен метров над землей, и даже стали меньше беспокоиться о действии радиоактивных осадков, опасность от которых, по их мнению, существенна лишь при взрыве на небольшой высоте.

И все же достоверных данных о том, насколько сильным будет взрыв, у них не было до самого испытания бомбы.

«Накануне вечером я был несколько раздражен поведением [физика Энрико] Ферми, когда он вдруг предложил своим коллегам заключить пари — подожжет ли бомба атмосферу или нет, и если подожжет, то будет ли при этом уничтожен только штат Нью-Мексико или весь мир. «Не так уже важно, — говорил он, — удастся взрыв или нет, все равно это интересный научный эксперимент, так как в случае неудачи будет установлено, что атомный взрыв невозможен», — писал Гровс.

«Война кончена»

Взрыв прогремел над полигоном Аламогордо 16 июля 1945 года в 5:30 (14:30 мск).

Не существует слов, чтобы описать это

— физик Вэл Фитч

Заместитель Гровса генерал Томас Фаррелл вспоминал, что устрашающий рев «предупреждал о конце света и заставлял нас, ничтожных созданий, чувствовать себя богохульниками».

«Моим первым впечатлением было ощущение очень яркого света, залившего все вокруг, а когда я обернулся, то увидел знакомую теперь многим картину огненного шара. Первой моей, а также [председателя Управления научных исследований и разработок Вэнивара] Буша и [председателя Национального комитета по оборонным научно-исследовательским работам Джеймса] Конэнта реакцией, пока мы еще сидели на земле, следя за этим зрелищем, был молчаливый обмен рукопожатиями. Вскоре, буквально через 50 секунд после взрыва, до нас дошла ударная волна. Я был удивлен ее сравнительной слабостью. На самом деле ударная волна была не такой уж слабой. Просто вспышка света была так сильна и так неожиданна, что реакция на нее снизила на время нашу восприимчивость», — писал сам Гровс.

Не обошлось в тот день и без забавного эпизода, о котором он тоже вспомнил. Несмотря на то что военная полиция обошла все бараки на территории, чтобы убедиться, что в них никого нет, одного человека события утра 16 июля все же застали врасплох. Служащий проекта накануне вечером вернулся из увольнения, по рассказам, «достаточно навеселе». Он мирно лежал на своей койке, когда над полигоном раздался взрыв. На некоторое время солдат даже ослеп, но несколько дней спустя его зрение восстановилось. «Позднее ходило много рассказов о его твердом намерении не брать больше в рот спиртного», — иронизировал Гровс.

В остальном же в тот день многим было не до смеха. Несмотря на успех проекта, его участники терзались мыслями о том, какое будущее прочит миру эта разработка.

«Война кончена», — сказал Фаррел Гровсу.

«Да, но после того, как мы сбросим еще две бомбы на Японию», — ответил он.

Долг ученого и муки совести

Осознавали ли в тот момент ученые, что их изобретение унесет жизни сотен тысяч человек и навсегда изменит мировой порядок, неизвестно. Но уже тогда они понимали, насколько разрушительное оружие они явили на свет.

«Мы знали, что мир не будет прежним. Некоторые люди смеялись, несколько человек плакали. Большинство молчало», — вспоминал Оппенгеймер.

Теперь мы все — сукины дети

— физик Кеннет Бейнбридж

В тот день Оппенгеймер и его команда, создавшая бомбу, получили множество поздравлений. Но сам он и тогда, и много позже испытывал сложные чувства по отношению к своему детищу.

Теперь я — Смерть, сокрушительница миров!

— физик Роберт Оппенгеймер

Эту знаменитую фразу отец атомной бомбы произнес сразу после взрыва, процитировав стих из индуистского писания.

Он осознавал, что, создавая бомбу, в первую очередь выполнял свой долг ученого, о чем и говорил на заседании Комиссии по атомной энергии США в 1954 году. «Когда вы задумываете что-то технически свежее, вы сначала идете и создаете это, а рассуждать о том, что с этим делать, начинаете только потом, получив свой первый технологический результат. Так произошло и с атомной бомбой», — говорил он.

При этом ученый понимал, что, создав ядерное оружие, «физики познали грех».

Уже после атаки на Хиросиму и Нагасаки Оппенгеймер сказал президенту США Гарри Трумэну: «Мне кажется, на наших руках кровь».

«Ничего страшного. Все отмоется», — ответил ему президент, не уточнив, что именно он имеет в виду.

По прошествии почти 80 лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки США ни разу не приносили Японии извинений.

Лидия Мисник