КУРГАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОРЯ (ИКЦ «МИДОРИ»)

Несколько месяцев назад мы объявили о начале небольшой интеллектуально-развлекательной игры «СУГАВАРА-НО МИТИДЗАНЭ ИНТЕРЕСУЕТСЯ». Раз в месяц мы размещали на странице нашего отделения (https://vk.com/public193971791) вопросы по японской культуре, истории и мифологии на которые очень хотели получить ответы. И мы получили их!

Тем же, кто не принял участие в нашей не совсем серьезной, но увлекательной игре, мы предлагаем вспомнить вопросы и прочитать правильные ответы на них.

***

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Создание в Японии к концу VII в. централизованного государства по китайскому образцу не прекратило переносы столицы. В промежуток времени с VIII по XIX в. императорский двор несколько раз переезжал в новый город.

Однажды появился самый оригинальный и самый трудоёмкий замысел перехода столицы, на самое дальнее расстояние от прежней. Этот замысел казался его организаторам осуществимым. Сейчас он воспринимается как наивно-безумный, оторванный от действительности.

Кто, когда и куда так «смело» задумал перенести двор японского монарха?

Что было сделано для осуществления плана? И чем кончилось дело?

ОТВЕТ НА ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

В начале 1590-х гг. Тоётоми Хидэёси, руководитель объединения Японии и её действительный правитель (главный министр — дайдзё-дайдзин и «великий регент» при императоре — тайко) готовился к переносу столицы в… Пекин.

На рубеже 80-90-х гг. XVI в. борьба за единство позднесредневековой Японии кончилась. Уже пожилой Хидэёси Тоётоми из расчётливого военачальника и политика превращался в мечтателя, терявшего здравый смысл. Успехи вскружили ему голову. Победа над китайской империей Мин казалась ему вполне возможной. Войско объединённой страны было закалено в многолетних внутренних войнах, прекрасно обучено и вооружено. Оставшихся без дела самураев надо было чем-то занять. Подчинённых центральной власти князей-даймё хотелось вознаградить новыми обширными владениями, чтобы они не думали о мятеже. Кругозор Хидэёси, выходца из крестьян, не получившего аристократического воспитания, не позволял ему представить настоящие размеры территории и населения Китая.

Мечта о создании новой огромной империи, включающей Китай, Японию, Корею, Филиппины, а возможно, даже Индию стала устойчивой. Тем более, что организаторы похода на Китай рассчитывали на союз с Кореей.

Отказ царя (вана) корейского государства стать союзником новоявленных завоевателей Востока привёл к японо-корейской войне (Имдинская война 1592 — 1598). Несмотря на победоносные походы японских войск, им не удалось окончательно победить даже одну только Корею, в которой началась народная война. В 1593 г.на помощь Корее пришла армия из Китая.

В 1598 г. «военный диктатор» Японии Хидэёси Тоётоми умер. Путём сложных переговоров удалось восстановить мир Японии с Кореей и Китаем. Война привела к большим жертвам с обеих сторон. Замысел перенести императорский двор Японии в Пекин, наделить японскую знать огромными владениями в Китае, отдать Корею под власть японского наместника забылся как дурной сон…

***

ВТОРОЙ ВОПРОС

Более старые гравюры не скрывают малоприятную внешность Хидэёси Тоётоми. Ещё в молодости к нему пристало прозвище «обезьяна» (первым его сравнил с маленькой обезьянкой сам Нобунага Ода, на службе которому Хидэёси высоко поднялся). Это прозвище словно подчёркивало способность его носителя взбираться вверх по общественной лестнице, ловко преодолевать препятствия, побеждать врага выдержкой и хитростью.

Казалось бы, чем может помешать столь успешно действующей Обезьяне какая-то Черепаха — существо тихоходное и далеко не верхолаз? Тем не менее, с определённого времени некая черепаха стала решительно препятствовать Хидэёси Тоётоми, мешать исполнению его обширных честолюбивых замыслов.

С какого времени началось противоборство двух «животных» и что это была за черепаха?

ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ВОПРОС:

Черепахой назывался особенно хорошо вооружённый и защищённый корабль флота корейского государства Чосон. По-корейски название «корабль-черепаха» звучит как «кобу(к)сон».

Армия, посланная Хидэёси Тоётоми весной 1592 г. на завоевание Кореи почти полностью победила на суше. Но летом того же года флот Чосон под руководством решительного искусного адмирала Ли Сун Сина вырвал победу из рук японских военачальников.

Основной способ действия кораблей Японии против судов противника был отработан японскими пиратами-вако. Сначала врага обстреливали пулями из фитильных ружей-танэгасима (слепок с европейской аркебузы) и стрелами с пороховыми зарядами из особых малых пушек — хия-тайхоу. На более близком расстоянии в дело вступали лучники. Когда неприятельский корабль был совсем близко, его брали на абордаж и добивали команду в рукопашном бою. Ради захвата добычи пороховыми ракетами и огненными стрелами старались «не злоупотреблять». Для установки на борту дальнобойных тяжёлых орудий быстроходные японские суда (даже самые крупные) были недостаточно прочными. Они имели по одной большой пушке или не имели таких вовсе.

Ли Сун Син срочно занялся постройкой флота перед самым вражеским вторжением и сделал ставку на тяжёлые корабли-пханоксоны. Они изготовлялись из твёрдого дерева, каждый вооружался более чем десятью дальнобойными пушками. Уступая японскому флоту в скорости, они были из-за своего устройства (плоское дно) более маневренными, быстрее совершали повороты. Всё это позволяло обстреливать противника с дальнего расстояния, не давая ему успешно использовать ружья и луки, тем более идти на абордаж.

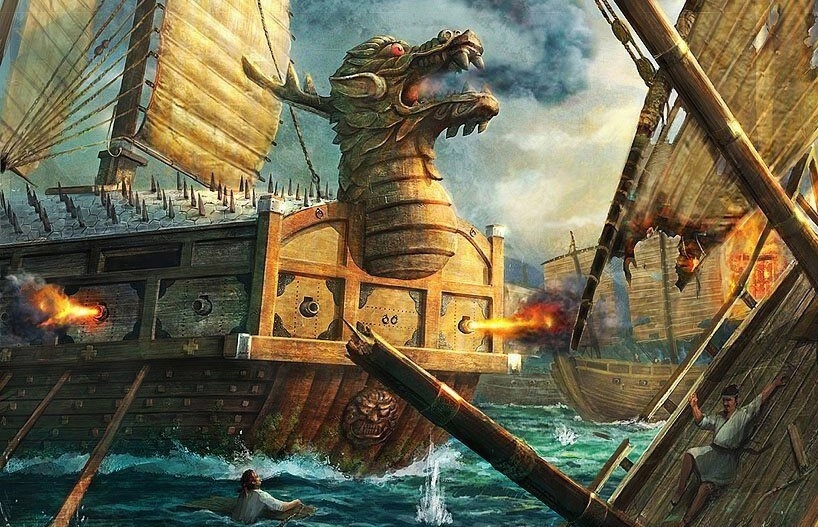

Лучшим из пханоксонов был кобуксон, корабль-черепаха. Таких судов корейцы под руководством адмирала Ли и кораблестроителя На Тэёна построили всего от трёх до пяти штук. Но это были поистине непобедимые корабли. Кобуксон вооружался более чем двадцатью пушками. Верхняя палуба его была защищена сплошной крышей. Вся она покрывалась небольшими железными пластинами-чешуйками с поднятыми кверху шипами. «Черепаха» могла не только поражать врага на дальнем расстоянии, но и врываться в строй кораблей противника и расстреливать их вблизи. Команда была хорошо защищена и от стрел, и от пуль, и от зажигательных ракет, и от абордажа. Кобуксоны применялись не во всех, но во многих битвах непобедимого адмирала. Летом 1592 г. он при помощи грозных «черепах» победил японский флот в Сачхонской бухте, в бухтах Танпхо, Танханпхо и Юльпхо, в решающих сражениях при острове Хансандо и в бухте Ангольпхо. После этих поражений японцы не могли больше поддерживать свои сухопутные войска с моря, подвозить подкрепления и грузы. Спустя год в 1593 г. начались первые мирные переговоры…

Даже придворные интриги которые привели Ли Сун Сина к заключению в тюрьму, а корейский флот к почти полной гибели в битве с японцами в проливе Чхильчхоллян в августе 1597 г. не стали причиной поражения Кореи в войне. После возвращения к командованию адмирала Ли, корейский флот был возрождён и нанёс японским морским силам новые поражения. Непобедимый вождь корейцев в народной войне всего на три месяца пережил главного своего врага. Хидэёси Тоётоми умер 18 сентября 1598 г., а Ли Сун Син 16 декабря погиб в последней битве войны — морском сражении в проливе Норян.

Неизвестно, применялся ли корабль-черепаха в сражениях 1697-1598 гг. Но погибший флотоводец вышел победителем из войны, стоившей ему жизни. Его имя в Корее окружено наивысшим почётом. А его неодолимое оружие — кобуксон, вызывает устойчивый интерес профессионалов и любителей военной истории Дальнего Востока.

***

ТРЕТИЙ ВОПРОС

При каком правителе в Русское государство со столицей в Москве или Петербурге в первый раз прибыл уроженец Японии? Как было имя упомянутого японца? Каким путём и в каком качестве он появился в нашей стране?

Подсказка. При этом правителе государство впервые стало целенаправленно отправлять группы русских молодых людей в учебные заведения Европы.

Как многие посчитали, первым японцем на русской земле был всем известный Дэмбэй, что оказался в России при Петре I. Соответственно, первым японцем на московской земле назвали известного его.

Дэнбэй Татэкава из Осаки — торговый представитель, в 1695 г. сопровождавший товар хозяина на корабле, который унесло в океан и после долгого дрейфа прибило к берегам Камчатки. Примерно два года Дэнбэй был в плену у ительменов, пока в 1697 г. его не отбил предводитель казаков Владимир Атласов. Русские определили Дэнбэя как жителя «Узакинского государства», которое находится близко к «Индейскому царству» (так были поняты слова «Осака» и «Эдо»). Чужеземца в 1701 г. отправили из Якутска к царю Петру. В январе 1702 г. Дэнбэй встретился с царём и был взят на русскую службу. Теперь его называли «Апонского государства татарин». Дэнбэй прилично выучил русский язык, крестился в православие с новым именем Гавриил Богданов. Но он, вопреки желанию Петра, не стал квалифицированным преподавателем японского языка для обучения будущих торгово-дипломатических представителей. Главная историческая заслуга Дэнбэя — его «сказки» — содержательные сведения о Японии, записанные с его слов в Сибирском приказе.

Пётр Великий и Дэнбэй Татзкава «прикрыли» от любознательных, но поспешных взглядов первого известного японца, попавшего в Царство Русское, также и царя, при котором он туда прибыл.

ОТВЕТ НА ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Первый раз несколько (примерно 18) молодых людей из дворянско-дьяческой среды были отправлены на учёбу в Англию, Францию и вольный город Любек в первые годы XVII в. Государем всея Руси в это время (с 1598 г.) был Борис Годунов.

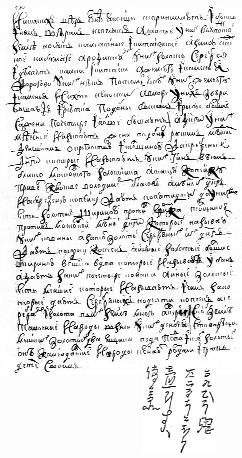

Японец посетивший в его царствование Московскую Русь известен только под своим христианским именем — Николай. В раннем детстве он вместе с семьёй переселился из Японии в испанскую колонию на Филиппинских островах, в город Манилу, Там было в XVI в. поселение выходцев из Японии. Наставником молодого азиатского христианина стал крупный католический миссионер монах Августинского ордена Николас де Мело, давший своё имя духовному сыну. Николай сопровождал де Мело в дальней поездке в Европу. По дороге они побывали в Иране и отправились на запад через Московскую Русь. Ехали не одни и не с пустыми руками, а вместе с дипломатами разных стран и везли с собой послания от шаха Аббаса папе римскому и королю Испании. Остановившись в Москве, католики вызвали подозрение властей. Когда были найдены грамоты шаха, обоих за сокрытие своей дипломатической миссии от русского царя заточили в далёкий Соловецкий монастырь.

Так молодой японец Николай, которого на Руси считали «индийским принцем,» вместе со своим духовным наставником стали свидетелями событий русского Смутного времени. Выйти на свободу при меняющихся в Москве властях им не удалось. Николай погиб в 1611 г. в Нижнем Новгороде. Нижегородцы, по призыву Кузьмы Минина собиравшие ополчение для изгнания из Москвы польских интервентов, были очень озлобленны против католиков. «Индийский принц» был казнён за отказ перейти в православие. А де Мело, оказавшись на свободе только в 1614 г,. вместе с отрядом казаков, сторонников «вдовы двух самозванцев» Марины Мнишек, был захвачен в 1615 г. и сожжён как опасный еретик.

Вполне вероятно, что Николас де Мело и японец Николай находясь в заточении в разных монастырях Московской Руси, успели рассказать представителям церковной и светской власти много сведений о Тихом океане, Америке, где проповедовал де Мело, Филиппинах, возможно, кое-что и о Японии. Всё это должно было уточнить географические знания людей Царства Русского, продвигавшегося в Сибирь.

Николай почитаем в католической церкви как святой мученик за веру. Данные о его интересной и трагической судьбе обобщены в статье японского историка-русиста Ёсикадзу Накамура.

***

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС

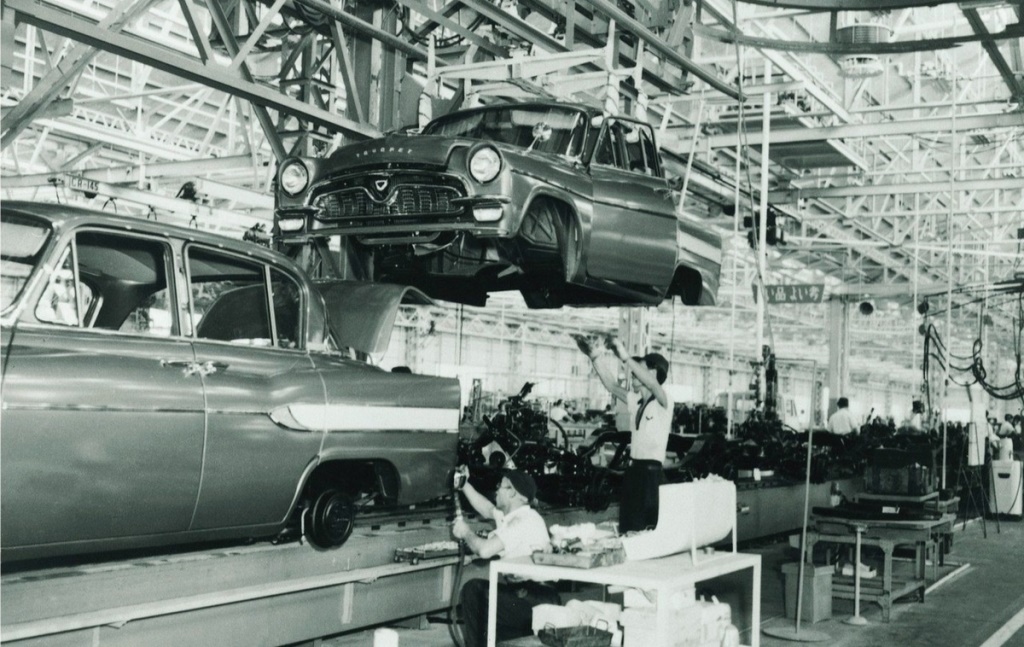

Один известный российский публицист в своей книге высказал мысль, что настоящее, а не образцовое, показное японское промышленное предприятие не слишком отличается от аналогичного завода в СССР. При этом он сослался на рассказ своего знакомого, командированного в Японию советского инженера. Тот сообщил что нашёл у японского предприятия много общего с родными советскими. А именно:

1) Рабочие одеты точно так же, а не гораздо приятнее для зрения;

2) Встречаются бардак и грязь;

3) Имеются стенды с фотографиями передовиков производства.

Только одной черты, привычной в заводском быту позднего СССР, наш советский командировочный на японском предприятии не нашёл. И объясняется это, как говорит автор книги, вовсе не иным менталитетом, не иной философией или идеологией, а … иной физиологией местного японского рабочего класса.

О какой черте идёт речь?

ОТВЕТ НА ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Мы долго не могли получить ответ на такой простой вопрос! Но, наконец-то, получили. Да, действительно, пьяниц на японских заводах нет. И вот этому свидетельство. Приведем для подтверждения наших слов строки из работы Паршева А. П. «Почему Россия не Америка»:

«Не могу не рассказать одну историю: один мой знакомый как-то поехал в командировку в Японию, на неделю, и прожил там из-за своей дотошности три лишних месяца. Мы заказали там какой-то уникальный испытательный стенд, и этот инженер ездил его принимать. Оказалось, и японцы могут смухлевать пытались сдать стенд с отступлениями от согласованных характеристик. Пока они устраняли замеченные недостатки, у инженера было время поболтаться по заводу. По его наблюдениям, настоящие, не показные производства в Японии ничем не отличаются от наших, особенно если к лицам не приглядываться. И бардак встречается, и грязь, и одеты рабочие так же, только пьянства на производстве нет (у японцев другая физиологическая реакция на алкоголь, они, как и турки, в нетрезвом состоянии к работе неспособны). Кстати, есть и стенды передовиков производства. В общем, не так уж сильно мы от них отличаемся.»

(Паршев А. П., Почему Россия не Америка. — 2018 — Часть 4. Гл. 4.4)

***

ПЯТЫЙ ВОПРОС

Хорошо известно о чрезвычайно древнем подобии и прямом родстве мифологического мировоззрения разных народов Земли. Привлекают внимание, но не удивляют близкие по содержанию образы и сюжеты мифов, легенд и сказок, созданных в очень отдалённых друг от друга частях мира. Можно найти совпадения в произведениях литературы древней Японии и античной Греции.

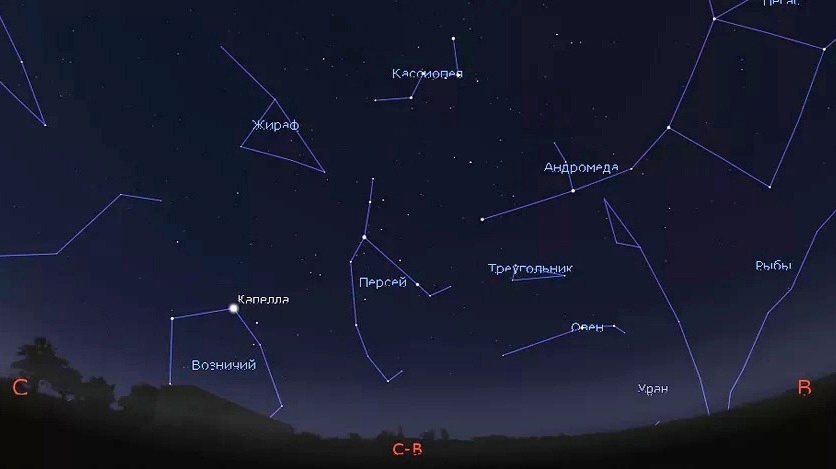

Вопрос: Как зовут «японских Персея, Андромеду, Кассиопею, Цефея и Кита»? Какое важное следствие, особенно памятное в Японии, имела победа местного «Персея» над чудовищным «Китом»(драконом)?

ОТВЕТ НА ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Если предыдущие четыре вопроса должны были заставить участников нашей интеллектуально-развлекательной игры порыться в книгах и интернете, то последний вопрос был достаточно простым. Мы получили на него ответ сразу:

«Сусаноо (Персей), за свои проступки был изгнан с неба. На земле он встретил рыдающую пару, Асинадзути (Цефей) и Тэнадзути (Кассиопея). Их дочерей одну за другой пожирал восьмиглавый змей (дракон) Ямата-но ороти. Осталась одна, Кусинадо-химэ (Андромеда), её и спас Сусаноо от дракона, а потом взял себе в жены. Результатом его победы над восьмиглавым змеем стал священный меч, способный вызывать духов, являющийся сейчас регалией японских императоров».

Конечно, история о Сусаноо и змее известна всем любителям японской литературы и мифологии!

***

Мы говорим большое спасибо всем, кто прислал нам ответы, кто проявил упорство в поисках ответов, юмор и находчивость и рады назвать имена победителей. Это Антон Такеда, Татьяна Мошкалёва и Татьяна Соловьёва. Поздравляем их!

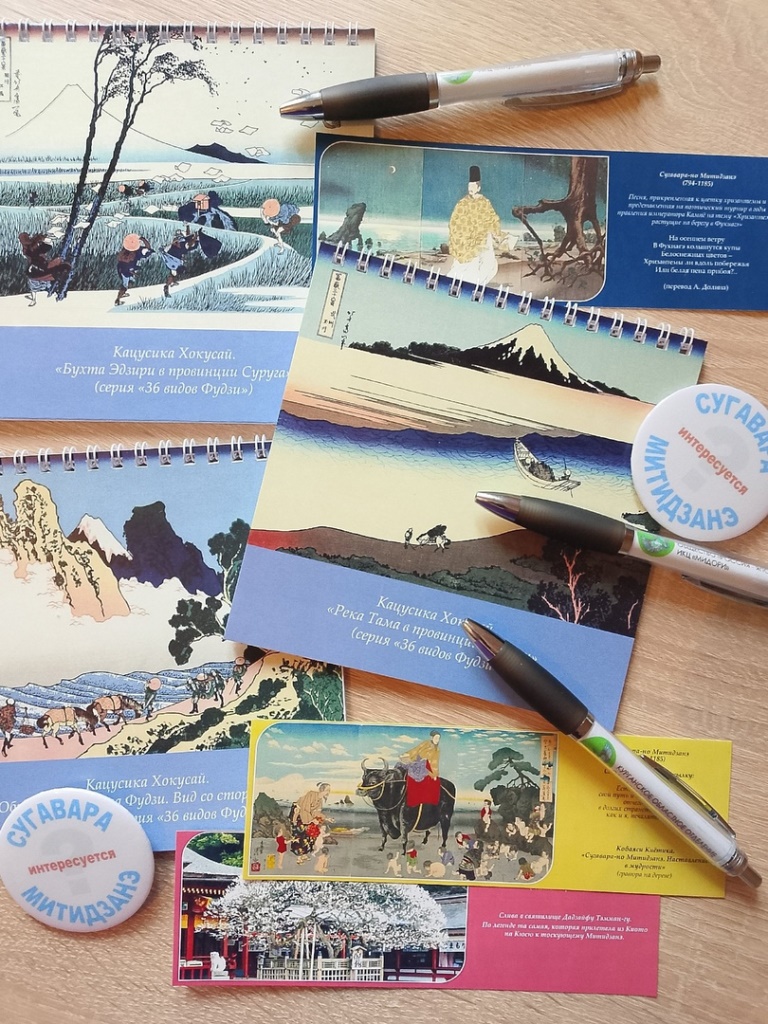

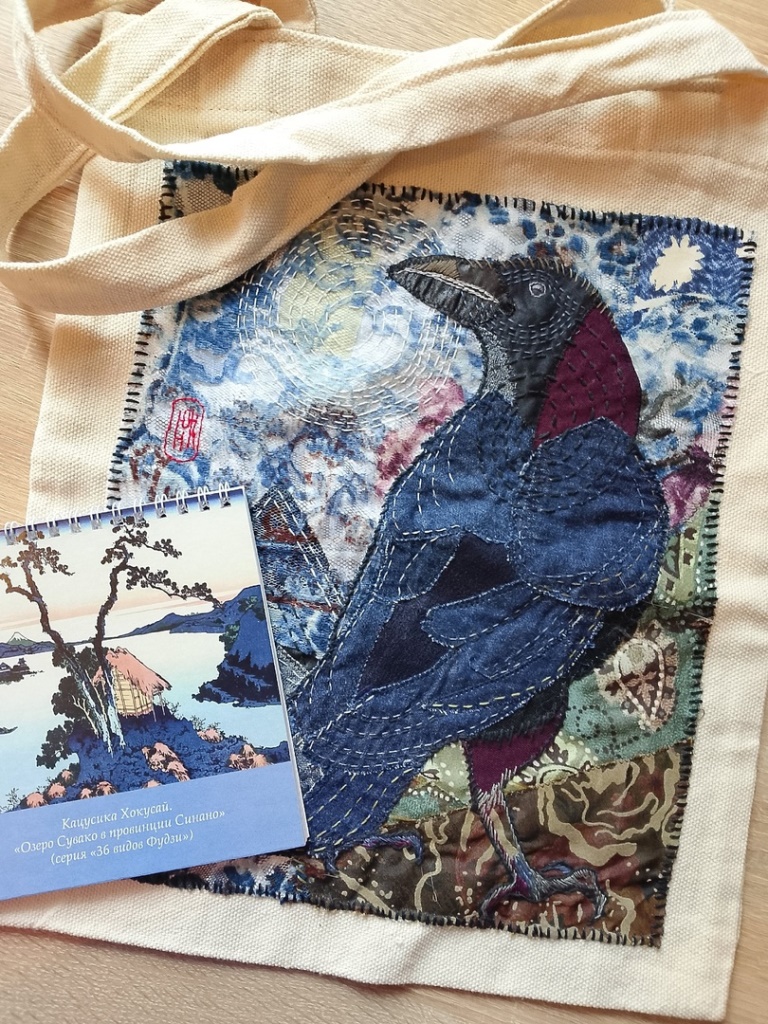

Участников-победителей ждут призы, которые мы посвятили всем известным именам и образам японского искусства, литературы и культуры. Это — уникальная сумка-шоппер, оформленная изображением знаменитого ворона из хайку Мацуо Басё, выполненным в техниках сашико и боро. А также блокноты с изображениями гравюр Кацусика Хокусая — в этом году великому художнику исполняется 265 лет со дня рождения. И еще много других интересных призов. И, конечно же, дипломы участников!

Вопросы подготовлены большим другом нашего отделения Данилом Дильманом и за это ему особая благодарность!

Автор публикации: Юлиана Данилова, руководитель Курганского отделения ОРЯ