Отрывки из книги историка-японоведа, профессора, к.и.н. К.О. Саркисова

ГЛАВА 4. Война (от Мадагаскара до Цусимы)

1) Из Ангра-Пекены к острову Сен-Мари (Мадагаскар)

Пройдя огромное расстояние в несколько тысяч миль и придя к острову Сен-Мари (Ile Sainte Marie, ныне Нуси-Бураха), Рожественский не нашел там эскадру Фелькерзама. На самом же деле Фелькерзам подошел к Мадагаскару раньше, чем Рожественский, − в начале декабря, но встал на стоянку в северо-восточной части Мадагаскара, у острова Нуси-Бе.[1] Рожественский не знал об этом и был уверен поначалу, что Фелькерзам задержался в пути.

Рожественский рассчитывал получить стоянку в порту Диего-Суарес, на северо-западном побережье Мадагаскара в 300-х милях к северу от острова Святой Марии. Бухта была бы идеальным местом для эскадры. Просторная гавань с развитой портовой инфраструктурой. Там был телеграф и прямая связь с Россией через Францию[2].

Но Франция отказала в просьбе и предложила эскадре расположиться между островом Сен-Мари и берегом Мадагаскара. Находясь посередине десятимильного пролива, вне трехмильной зоны территориальных вод Франции, эскадра формально не нарушала ее нейтралитет.

Не обнаружив Фелькерзама у острова Сен-Мари Рожественский был в ярости: «Петербургское начальство глупейшим образом впуталось в направление движения эскадры и без ведома моего загнало Фелькерзама в какую-то трущобу, из которой не доходит никаких слухов и куда мне добраться совсем нет возможности… Я уже им телеграфировал, что они вырвали у меня из рук эскадру и что я ума не приложу как справиться».

В письме от 18 декабря 1904 года возмущение бездействием Морского министерства переплетено с сугубо личными переживаниями. Адмирал убеждает ревнивую жену, что все его случайные знакомства и увлечения не стоят его любви к ней и дочери. А сильное желание увидеть их он называет «неосуществимым», добавляя при этом с надеждой: «А вдруг еще вернусь…»

Всплеск пессимистических настроений понятен. 16 декабря у острова Сен-Мари из французских газет и из почты, доставленной ему на Мадагаскар госпитальным судном «Орёл» он узнал последние новости о Порт-Артуре. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры затоплены, дабы не попасть в руки неприятеля, а падение самой крепости – вопрос времени.

«18 декабря

Островок St. Mary по восточному берегу Мадагаскара

Письмо это пойдет завтра, будет в Марселе 12-го и может поспеть в Петербург за два дня до 17-го. Поздравляю и целую крепко[3].

Начальство из Петербурга глупейшим образом впуталось в направление движения эскадры и без ведома моего загнало Фелькерзама в какую-то трущобу, из которой не доходит никаких слухов и куда мне добраться совсем нет возможности.

Начальство позволило себе эту глупость, не раскусив, что в плане движения ничего нельзя переменить в частности, а надо достаточно заблаговременно менять весь план остающийся. Теперь все что заказано на разные рандеву находится в пути вне всякого сообщения с почтами и телеграфами, а мы здесь задержаны на неопределенное время и при том с таким треском, что знает весь свет где части эскадры, а сами части одна про другую ничего не знают. Я уже им телеграфировал, что они вырвали у меня из рук эскадру и что я ума не приложу как справиться.

Перенестись бы под Новый год, встретить вместе, а потом с тобой вдвоем не проводить старый, а только постараться припомнить, как провожали бывало старые годы. Скажи Леля, хочешь верить, что это лучшие воспоминания из всей жизни моей и что всякого рода более или менее нежные чувства, питаемые мною неизменно к десятку другому дам и девиц, ничего общего с дорогим прошлым не имели и моего настоящего единственного и неосуществимого желания не парализовали.

А вдруг еще вернусь. Постарайся на этот хоть случай приберечь себя, чтобы уже несомненно виноватым в невозвратности прошлого оказался один я.

Ну прощай дорогая. Обнимаю и целую тебя всю. Будь здорова и по-пустому не волнуйся. Все должно так или иначе кончиться. Гадаю кого целовать внука или внучку и никак угадать не могу. Даже во сне не снится».

Когда адмирал пишет свое письмо, броненосцы в проливе спешно грузят уголь с угольщиков. Из доставленной с госпитальным судном «Орёл» свежей почты, из французских и английских газет, свободных от цензуры, можно было прочитать о волнениях в российских городах, о съезде представителей земства, требованиях принятия конституции, подъеме революционных настроений и прочем.

Новости резко отразились на настроениях команды кораблей. И так безрадостное оно стало совсем мрачным. Передавая настроения офицерского состава, Костенко писал в своем дневнике: «В кают-компании уже открыто раздаются голоса, что идти вперед бессмысленно, и остается только или разоружиться в нейтральном порту или вернуться в Россию. Ведь если от Тихоокеанской эскадры ничего не осталось, то что же можно ждать от нашей, более слабой и неподготовленной? В Артуре были настоящие моряки и испытанные первоклассные корабли, а у нас нет ни опыта, ни организации, а численное превосходство — на стороне противника» [4].

Об этом же Фальк: «…наступила череда тяжелых разочарований. Флотилию ждали новости, прежде всего о гибели Порт-артурской флотилии, а затем и падении крепости. Последствия этих печальных событий были очевидны. Тяжесть задач, возложенных на Вторую тихоокеанскую эскадру, возрастала во много раз. Теперь им предстояла встреча лицом к лицу со сплоченным в кулак и восстановившим свои силы японским флотом, и не оставалась даже теоретической возможности получить на Востоке какую-либо военную поддержку или укрытие, за исключением далекого Владивостока, где тоже не было снабжения. На Мадагаскаре офицеры не признавались друг другу, но прекрасно понимали, что поход, успех которого изначально был под сомнением, теперь становился бессмысленным и самоубийственным» [5].

В эскадре назревает нечто похожее на бунт. Тяжелые условия похода, нестерпимая жара, жизнь среди угольной пыли, плохая еда, а главное − бесперспективность дальнейшего движения грозили падением дисциплины и даже развалом всей «военной организации»[6]. Об этом пишет и Рожественский в одном из последующих писем. И если в конечном счете дело до этого не дошло – заслуга Рожественского.

Стоянка у острова Сен-Мари становится неудобной. В проливе господствовал сильный ветер, нагоняя высокую волну, а это затрудняло погрузку угля с углевозов. Идеальным местом был бы порт Диего-Суарец, но приходит сообщение из Петербурга, что французские власти окончательно отказали в его использовании. Рожественский узнает, что в нескольких милях к северу есть относительно тихая бухта Танг-Танг, и решает переместиться туда. [7]

В это же время в газетах появились сведения о том, что группа японских миноносцев, якобы, прошла Сингапур и направилась в сторону Мадагаскара. Это ускорило решение о переходе в более безопасное место.

Стоянка в бухте Танг-Танг нарушает принцип «нейтралитета» Франции, но Рожественского это уже не волнует. Ситуация становится все более угрожающей с каждым часом. С раннего утра под палящими лучами солнца и до его захода идет каторжная работа по загрузке угля. А ночью, когда можно было бы отдохнуть, все занимаются установкой противоминных сетей. Нередко это приходилось делать в кромешной темноте – чтобы уменьшить риск на случай появления японских миноносцев, адмирал отдал приказ ночью гасить огни на всех кораблях, включая госпитальный «Орёл» и рефрижератор «Эсперанс». На последнем команда была исключительно французской и ходила под французским флагом. Русский капитан госпитального судна пытался спорить с Рожественским, ссылаясь на международные правила, запрещающие судам под флагом Красного Креста гасить огни, но тот его обругал и выставил вон. Французы грозились покинуть эскадру. Адмиралу с трудом удалось погасить конфликт.

Нахождение частей эскадры в разных местах было опасно в случае внезапного появления японских миноносцев – эскадру можно было легко разбить по частям. Поэтому нужно было соединяться. Адмирал послал в Нуси-Бе корабли, чтобы выяснить, что случилось с Фелькерзамом. Тот ответил, что занимается ремонтом пришедших в негодность судов и никак не может прийти на соединение с эскадрой. Тогда адмирал принимает решение самому идти в Нуси-Бе.

Рано утром 25 декабря корабли покидают бухту Танг-Танг и направляются на север, чтобы, обогнув остров, выйти к Нуси-Бе. В пути эскадра узнает о капитуляции Порт-Артура. Хотя эту новость ждали, известие всех потрясло: после того, как погибла 1-я Тихоокеанская эскадра, насчитывавшая около 50 кораблей разного типа, включая самые сильные и мощные, оказавшись в ловушке, не оказав серьезного сопротивления и не нанеся противнику никакого существенного урона, теперь сдался гарнизон в 40 тысяч человек со всем военным снаряжением.

Расстояние от Танг-Танг до острова Нуси-Бе − около 400 миль. Эскадра с трудом движется – постоянные поломки. К острову она подошла 28 декабря ночью. Опасаясь наскочить в темноте на подводные камни и рифы, она стоит в ожидании рассвета. Утром в виду эскадры показались миноносцы, которые накануне были отправлены в разведку к отряду Фелькерзама. Вместе с ними корабли Рожественского вошли в пролив между Нуси-Бе и Мадагаскаром. Он был шириной в 15 миль, что давало основание утверждать, мол, эскадра находиться вне территориальных вод Франции.

Адмирал разрешил свободное сообщение с берегом. Измученные тяжелым переходом моряки могли теперь бывать на суше. Местное население было настроено приветливо, надеясь заработать на пребывании русских. Красота тропического Мадагаскара, изобилие фруктов были большим утешением для русских моряков, особенно накануне длинного перехода через Индийский океан.[8] Но полностью насладиться прелестями стоянки русские не могли. Продолжались погрузки угля. Ждали прихода судов, которые задержались в пути или потерялись.

Со временем от вынужденного ожидания жизнь на Мадагаскаре все больше напоминала «пир во время чумы». Азартные игры на суше (на кораблях они были запрещены), чрезмерное употребление спиртного и прочие «прелести» жизни в ожидании отплытия навстречу гибели[9].

И все же морального «распада» или «разложения» не произошло. Удалось сохранить военную организацию и даже проводить учения. Участник похода Александр Вильгельмович Витгефт[10] пишет в своих мемуарах: «…стоянка на Мадагаскаре еще раз показала железную энергию и огромный организаторский талант адмирала Рожественского. Только он один мог даже негодных людей заставлять работать при очень тяжелых условиях и извлекать из их работ пользу. Он по-прежнему был «богом» для команды, которая ему сильно верила, и для большинства офицеров»[11].

С падением Порт-Артура стратегическая задача для эскадры Рожественского менялась в корне. Первоначальная цель − идти на выручку Порт-артурской флотилии и соединиться с ней − была утрачена. Риск поражения, и до этого значительный, теперь возрастал многократно. Более того, падение Порт-Артура стало фактически смертным приговором для эскадры. Возникла дилемма – двигаться вперед или возвращаться. Возвращаться с середины пути, после того, как было затрачено столько сил и средств, казалось нелепостью и потерей лица. Но идти вперед − еще бóльшая авантюра, чем это было в самом начале. Единственным портом на Дальнем Востоке, куда мог направиться Рожественский, был Владивосток. Но к нему нужно было прорываться через проливы в непосредственной близости к Японии, где флотилию ждали корабли адмирала Того.

В Петербурге в эти дни происходит первая русская революция и столица занята своими заботами. Ей не до эскадры, а тот, кто должен заниматься делами эскадры, в растерянности[12].

В конце концов принимается решение о движении эскадры во Владивосток, но только после укрепления ее новыми кораблями. В результате в их ожидании эскадра застревает на Мадагаскаре на два месяца. Рожественский возмущается этим решением. Он очень торопится. После падения Порт-Артура его единственный союзник − время. В своем следующем письме из Мадагаскара адмирал пишет: «…нам всякая задержка здесь гибельна, дает японцам делать широкие приготовления. Сами попадаем в период ураганов, которые могут истребить половину наших судов без всякого участия японцев».

При этом он считает, что надеяться на усиление эскадры новыми кораблями бессмысленно. Нет у России кораблей, которыми можно было бы укрепить его эскадру. То, что осталось на Балтике, он называет «гнилью», а корабли из Черного моря «не выпустят англичане». То, что позже пришло на помощь Рожественскому в виде эскадры адмирала Небогатова[13], было именно тем, о чем он пишет в своем письме. Новые корабли не только не усилят эскадру, но станут обузой[14].

В.И. Гурко считает, что все эти бессмысленные решения принимались в обстановке крайнего возбуждения общественного мнения, подогревавшегося газетами, слабой властью, которое пошло на поводу у них. «…Отправка в воды Тихого океана нашего Балтийского флота, а в особенности эскадры адмирала Небогатова, состоявшей из совершенно устаревших тихоходов, была произведена под напором именно общественного мнения, вопреки указаниям морских специалистов. Последние определенно утверждали, что включение в эскадру адмирала Рожественского броненосцев старого типа не только не усилит ее, а, наоборот, ослабит, тормозящим все ее движения тяжелым и, в сущности, бессильным привесом. Современники, вероятно, еще помнят о той кампании, которую, при усиленной поддержке «Нового времени», вел беззастенчивый карьерист, капитан 1-го ранга Кладо в пользу посылки на Дальний Восток всех судов Балтийского флота независимо от их боеспособности, как эту кампанию поддерживали общественные круги, как именно они принудили государственную власть осуществить это явно нелепое требование. Бюрократия, государственная власть, конечно, виновата в посылке старых галош, как в то время называли суда эскадры Небогатова, но виновата она, кроме того, и в том, что не имела мужества не исполнить в данном случае общественных требований». [15]

Разговоры о закупке новых броненосцев в Чили и Аргентине – пустая затея. Рожественский был прекрасно осведомлен о перипетиях этой «тайной» сделки и не строил никаких иллюзий. Как-то в кают-компании флагманского корабля он запальчиво сказал: «Тот, кто распускает слухи о покупке этих крейсеров, повторяет наглую ложь!»[16]

Решение укрепить эскадру новыми кораблями было принято под влиянием публикаций в петербургской газете «Новое Время» статей уже упоминавшегося Кладо. Мнение Кладо в общественных кругах Петербурга высоко ценилось. Он слыл крупным авторитетом в вопросах флота. Не случайно Николай II принимает Кладо, чтобы лично выслушать его мнение об инциденте в районе Доггер-банки[17].

Оставленный в Петербурге, Кладо считает своим долгом помочь своим товарищам, продолжавшим плавание к берегам Японии. В пламенных статьях он призывал немедленно помочь эскадре, придав ей новые корабли. За критику морского министерства и косвенно порядков в царской России, он даже был отдан под арест (гауптвахту) и отстранен от службы на пять лет, но очень быстро под давлением общественности освобожден.[18]

Адмирал и офицеры эскадры узнали обо всем этом из газет, которые 7 января доставил специальный почтовый пароход. Предложение Кладо послать в помощь то, что осталось на Балтике, а также корабли черноморского флота во главе с адмиралом Чухниным[19] Рожественский воспринимает скептически, а предложение оказать давление на Лондон, пугая угрозой похода на Индию, вообще лишенным всякого смысла.

Предложения Кладо оказались не только неразумными, но даже вредными. Они вызвали напрасное общественное волнение и были одной из главных причин длительной задержки эскадры на Мадагаскаре, в то время как Рожественский считал своим единственным шансом на более или менее благополучный исход – двигаться как можно скорее во Владивосток.

Адмирал упрекает свою жену в том, что она поддержала Кладо и после того, как того посадили на гауптвахту, опубликовала письмо, призывавшее освободить его и поддержать его предложения. Ольгой Николаевной двигало доброе чувство − желание помочь эскадре и своему мужу, но сам Рожественский считает, что письмо жены будет понято превратно – как его слабость и трусость. Так, в сущности, оно и случилось.[20]

3 января приходит распоряжение царя стоять и никуда не двигаться «вплоть до особых распоряжений». 6 января Рожественский посылает две телеграммы Николаю II, пытаясь убедить его в необходимости движения дальше, но на них нет ответа. Адмирал считает, что царя вводят в заблуждение и все это козни «проклятой Канцелярии» − военно-морской бюрократии.

В первом письме нового, 1905 года (7 января) с почтовым штемпелем Нуси-Бе адмирал сообщает об отказе немецких угольщиков сопровождать эскадру дальше. Англия объявила о новых правилах «нейтралитета» в отношении колоний Индийского океана, Малаккского пролива, Южно-Китайского моря и Дальнего Востока. Запрещалось снабжение углем и другими запасами вооруженных судов, идущих на театр военных действий. В результате Гамбургско-Американская компания, все это время снабжавшая эскадру углем, отказывалась впредь делать это. [21] Дело дошло до личного письма Николая II германскому императору Вильгельму II. Возможно, этим можно объяснить широкий жест − в честь дня рождения Вильгельма II, которому 13 января 1905 года исполнилось 46 лет, царь в Ротонде Зимнего Дворца устраивает торжественный завтрак для членов немецкого посольства[22].

После трудных переговоров угольщикам пришло указание плыть дальше[23]. Но пока все решалось, Рожественский был на грани психологического срыва.

«Только что стряслась над нами крупная неприятность. Немцы изменили в самый решительный момент. Не хотят идти дальше с углем. Японцы ли их подкупили, или свой император Вильгельм запрет дал, чтобы нам свинью подложить, нам в обоих случаях приходится очень туго. Ума не приложу как выкрутиться, в особенности с Федором Карловичем[24], которого канцелярия скушала совершенно.

Он конечно не прочь будет заняться нашим делом, но вместо того чтоб энергично повернуть его и в два дня разослать новые заказы, он будет справочные бумаги неделями писать.

А нам всякая задержка здесь гибельна, дает японцам делать широкие приготовления. Сами попадаем в период ураганов, которые могут истребить половину наших судов без всякого участия японцев.

Злой рок тяготеет над русским флотом.

Не мешайся в дело наш Штаб, не настрой он панически наши дипломатические канцелярии, не кричи так на всех перекрестках, не посылай сотни совершенно бесполезных шифрованных телеграмм, мы не имели бы никаких затруднений и уже десять дней тому назад тронулись бы в дальнейший путь.

Не знаю что будет дальше, а теперь позорно стоит дело и все мы чувствуем себя куда хуже, чем по поводу пресловутого Гульского инцидента.

Послал самые энергичные воззвания в Петербург. Неужели не шевельнутся? Но если и шевельнутся, то ответа здесь на телеграммы надо ждать десять дней. А теперь каждый день так страшно дорог.

Как жаль, что послала это… письмо с сочувствием Кладо. Он большой болтун. Болтает зря. Нам нечего выслать сюда. Гниль, которая осталась в Балтийском море была бы не подкреплением, а ослаблением. А из Черного конечно ничего не выпустят англичане.

Пугать же англичан походом на Индию бессмысленно. Они теперь ясно видят, насколько мы способны двигать войска на окраины и каких дел можно ожидать от этих войск.

Прочитавшие твое письмо теперь уверены, что оно есть следствие моих тебе писем и что я значит довольно позорно струсил. Жаль, что ты написала.

Прощай дорогая. Целую тебя крепко. Твой З Рожественский

В тот же день адмирал пишет еще одно письмо. Оно довольно длинное. На первом листе сверху приписка: «Вчера получил Высочайшие телеграммы, посланные из Петербурга 1 января. Телеграмма Государыни Александры Федоровны кончается так: “жена, дочь и внучек здоровы”. Видишь какое чудное сердце у нашей Императрицы».

Мы узнаем таким образом, что у Рожественского родился внук. [25] Кроме этой радости, у Рожественского нет других положительных эмоций. Эскадру постигла новая беда. Рефрижераторы, где хранились продукты, вышли из строя. В результате около 500 тонн (30 000 пудов) сгнившего мяса пришлось выбросить за борт. Адмирал считает это саботажем французской команды. Все поломки делаются намеренно, чтобы не идти дальше. У всех французов гарантированное жалованье на весь период, и они не хотят рисковать своими жизнями, сопровождая эскадру к месту ее гибели.

Новый 1905-й, роковой для себя год, эскадра встречала в тягостной атмосфере. Моряков угнетали мрачные мысли о своей судьбе. Положение стало еще хуже, когда стали приходить новости о январских событиях в Петербурге, разгоне демонстраций, о том, что в истории носит название Первой русской революции.

Ожидание будущего у адмирала крайне мрачное: «Когда получишь это письмо мои жалобы будут запоздавшими. Ты будешь уже знать вести, которые предусмотреть не трудно; все ведь к одной развязке роковым путем направляется. Чувствую как вы там будете волноваться и могу утешить одним напоминанием: всему приходит конец».

Но адмирал, несмотря ни на что, торопится уйти из Мадагаскара, приблизиться к цели. Впечатление, что он очень хочет, чтобы все, что должно произойти, произошло бы поскорее. Ожидание неминуемого конца – более тяжелая пытка, чем сам печальный конец.

«Вчера получил Высочайшие телеграммы, посланные из Петербурга 1 января. Телеграмма Государыни Александры Федоровны кончается так: «жена, дочь и внучек здоровы». Видишь какое чудное сердце у нашей Императрицы.

Не веселые мы отметили праздники, а у Вас там еще тяжелее жилось.[26]

Эскадра просрочила восемь дней с отплытием с Мадагаскара: сначала напутали нам из Петербурга, потом оказались задержанными в пути также поручениями из Петербурга вспомогательные крейсера Урал и Терек. Вовремя пришел только один из трех – «Кубань». Теперь опоздавшие догружаются и надо надеяться мы уйдем сейчас по окончании погрузки.

Но уйдем в печальном виде. Фелькерзамовские броненосцы Наварин и Сисой разболтались в машинах и совсем износились котлами, миноносцы обратились в полный хлам; если бы не зазорно было изводить русскую публику сюрпризами, следовало бы все семь миноносцев бросить здесь разрушенными до конца войны. Только затем чтобы отсрочить этот позор я поведу их через Индийский океан на буксирах, будут они, следовательно, большим тормозом для эскадры, без всякой надежды на исправление в пути и значит в конце концов придется таки их отправить в Сайгон разоружиться рядом с Дианой.

Я не хочу ждать здесь Добротворского и корабли с ним идущие.[27] Все это калеки, которые, присоединившись к эскадре, не усилят ее, а скорее ослабят, потому что им придется уделять снабжение, в котором и теперешний состав эскадры начинает чувствовать недостаток.

Я говорю с тобой все о том, что здесь наболело. Когда получишь это письмо мои жалобы будут запоздавшими. Ты будешь уже знать вести, которые предусмотреть не трудно; все ведь к одной развязке роковым путем направляется. Чувствую как вы там будете волноваться и могу утешить одним напоминанием: всему приходит конец.

Письмо твое от 16 ноября получил накануне Нового года с одним из наших вспомогательных крейсеров, а письмо твое и Лёлино от 11 ноября, которые вы послали с Гинзбургом, получены здесь с обыкновенной французскою почтой 4 января в один день с твоей телеграммой, которая таким образом была в пути 8 дней и доставлена тоже на рейсовом пароходе из Диего Суареца.

Гинзбург, как видишь, надул вас. С мясом его вышла большая неприятность. Пароход рефрижератор «Эсперанс», им купленный на имя какого-то француза плавает под французским флагом и укомплектован отъявленными негодяями. Нанятые на год и имея по контракту обеспеченное жалование в течение этого года, они совсем не хотят плавать и потому устраивают сюрпризы вроде поломки частей машин – и все выходит нечаянно, по недосмотру и причисляется к неизбежным на море случайностям.

На днях они поломали машину рефрижератора. Охлаждение камер остановилось, мясо тотчас оттаяло, сгнило, и 30,000 пудов пришлось выбросить за борт. Все офицерские кают-компании и моя в том числе, понадеялись на Эсперанс, который брал безбожные цены за гадость, и теперь остались без запасов.

Все частные рестораторы сбежали из Диего Суарец (т.е. из Носси-бе) чувствуя, что как только мы тронемся от берега придется сесть на солонину, но что и той хватит ненадолго. Кронштадт торопился и так насолил, что половина сгнила.

Это я пишу тебе однако не для всеобщего сведения. Когда я собирался в путь, то добрый Федор Карлович слушая доклады своего Главного Управления Кораблестроения и Снабжений поражался, куда это я набираю уйму всяких запасов.

Шесть недель задержали заготовки и заказы, все поражались, ахали и урезывали цифры, полученные по простым арифметическим правилам, а не по тем «Положениям» которые составлены для неплавающего флота. Кое что им удалось урезать, но не много, и вот мы прошли полпути и почти до суха издержались, расходуя все строго по Положениям о неплавающем флоте.

Когда ты получишь это письмо, тебе будет уже известно как мы вышли из этого положения. Только потому я и пишу тебе про сегодняшние свои тревоги. Тебя они волновать не должны как давно прошедшие. Целую крепко тебя, дочку, внука и шлю привет всем присным.

Твой всем сердцем ЗР.

Соединение с эскадрой Фелькерзама на Мадагаскаре ситуации ничуть не улучшило. Большинство кораблей, в том числе все миноносцы, пришли в почти полную негодность. Рожественский эмоционально называет их «хламом». Рожественский торопится и не хочет ждать еще одно подкрепление – эскадру Добротворского[28]. Он узнал, что в России готовится еще и 3-я эскадра из старых кораблей Балтийского флота.[29] Петербург пытается выиграть войну количеством. Рожественский делает ставку на скорость, пытаясь использовать ситуацию, когда адмирал Того еще не успел «залечить раны» после Порт-Артура и перегруппировать свои силы.

С каждым днем таяли запасы продовольствия, и пополнить их можно было только в голландской Индонезии, но до нее нужно было еще доплыть. Напрасное и бесполезное сидение на Мадагаскаре деморализовало команду.

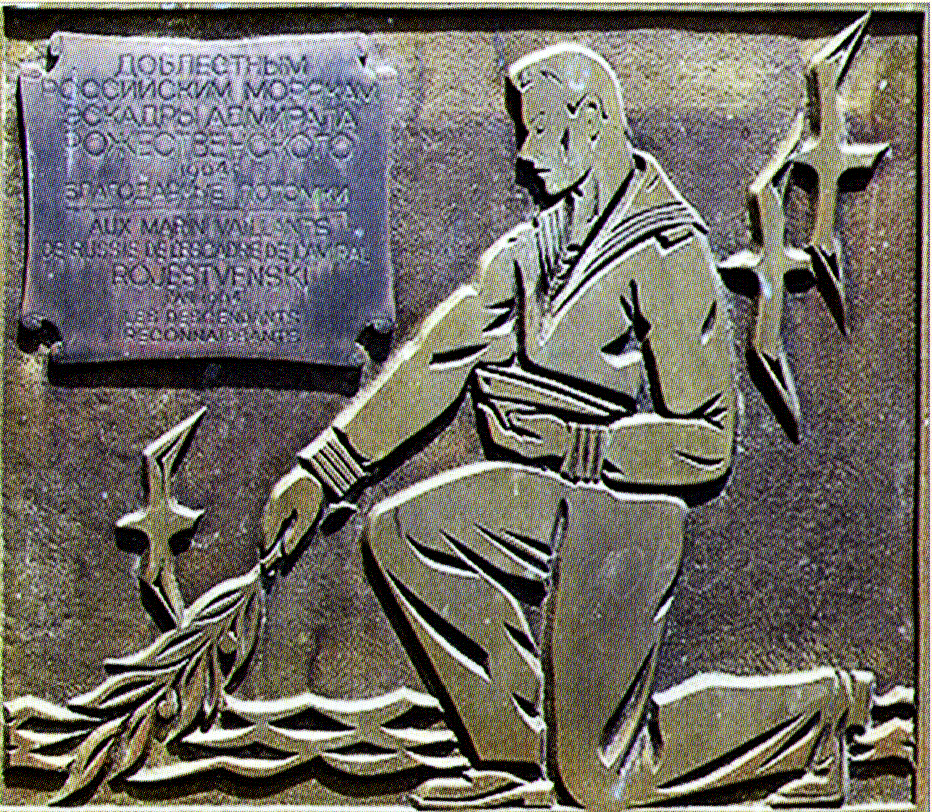

В России после войны анализировали причины Цусимской трагедии. Специальная комиссия во главе с адмиралом Гильдебрандтом вынесла постановление о том, что выбор начальника эскадры был «неудачным» и ставила в вину Рожественскому то, что он принял на себя командование «без веры в возможность боевого успеха» и не имел «мужества признать непосильной принятую на себя задачу, когда сам в этом убедился».[30] На самом же деле, как свидетельствует Штенгер, на заключительном совещании под председательством царя в Петергофе Рожественский сознательно избегал высказывать свое мнение: «С адмиралом Рожественским мне пришлось лишь кратко поговорить на эту тему. Зиновий Петрович только сказал, что убеждать присутствующих в бесполезности посылки такой эскадры, какой она оказалась, он не желал, ибо единственный для всех вывод был бы тот, что он, адмирал Рожественский, боится предстоящих трудностей. Но, по общему мнению, лишь адмирал Рожественский был способен взять на себя эту безмерно тяжелую задачу. Он взял ее и выполнил блестяще — эскадру провел»[31].

У Витте своя версия: «…граф Ламсдорф и Великий Князь Александр Михайлович рассказывали мне то, что происходило в заседании, когда окончательно решили отправить эскадру Рожественского. Из этого рассказа было ясно, что присутствовавшие все сомневались в успехе этого предприятия; а некоторые члены совещания были убеждены в неуспехе его и, если Государь решил отправить эскадру, то с одной стороны вследствие легкости суждения, связанного с оптимизмом, а с другой потому, что присутствовавшие не имели мужества говорить твердо то, что они думали.

Так как я сам участвовал во многих таких совещаниях, то мне представляется, что отрицательное мнение это было выражаемо крайне осторожно, ибо, по обыкновению, члены этих совещаний знали или догадывались о том или другом желании Его Величества, а потому стеснялись высказываться решительно против этих желаний. Те члены, которые не следовали этому правилу, в конце концов, навлекали на себя нарекание и должны были покидать свои посты (к таким членам причисляю я и себя).

Когда же дело дошло до того, что Рождественский должен был высказать свое мнение, то Рождественский, как мне говорил Великий Князь Александр Михайлович, сказал следующее: «Он находит, что экспедиция эта очень трудная, но если Государь Император прикажет ее ему совершить, то он встанет во главе эскадры и поведет ее на бой в Японию».

Затем, Его Величеству, пред отправлением Рожественского на бой, на Дальний Восток, благоугодно было оказать ему милость − повести адмирала к малолетнему наследнику престола, Алексею Николаевичу, от которого Рождественский, кажется, получил в виде благословения образок.

История всей этой экспедиции известна. О том, что она потерпит крушение, всем лицам, умеющим трезво рассуждать, хотя бы и не специалистам, было отлично известно»[32].

Витте прав в одном − Рожественский, естественно, понимал, что ставка слишком высокая, и отказаться он был не в силах. Тем более, что в момент отплытия эскадры еще не было катастрофических поражений на суше – падения Порт-Артура и поражения при Мукдене, которые резко изменили ситуацию. Эскадра направлялась в Порт-Артур и не должна была прорываться во Владивосток через Корейский пролив – своеобразную ловушку, в которую эскадра и попала. Кроме того, в тот период в обстановке секретности велись переговоры о закупке в Чили и Аргентине семи броненосных крейсеров.[33] Сделка в конечном счете не состоялась. Некоторые полагали, что это произошло из-за инцидента у Доггер-банки, и поэтому считали виновным Рожественского. На самом деле инцидент у Доггер-банки не был главной причиной срыва сделки.[34]

После падения Порт-Артура начались колебания, идти вперед или возвращаться. Рожественский сделал выбор − идти вперед. Но чтобы иметь малейший шанс на успех, нужно было идти незамедлительно. Длительная задержка опасна падением дисциплины и ростом неповиновения, то есть разрушением всей военной организации. Стал сказываться и тропический климат Мадагаскара. На первый взгляд «райское» место было опасным для европейцев, не привыкших к этому климату: «тяжело переносилась духота и страшная сырость: относительная влажность воздух доходила до 96-98%. Дышать приходилось как бы туманом подобным пару в бане». Через месяц русские моряки «начали страдать лихорадками, дизентерией, апатией, туберкулезом, помешательством, ушными заболеваниями, тропической мелкой сыпью и другими болезнями. Были смертные случаи…»[35].

Чтобы занять команду и для пользы дела Рожественский активно проводит боевые учения. С 8 января по 1 марта было проведено около 30 учений с выходом в море для стрельб и маневрирования на большой скорости, траления и отражения атак противника.[36]

Письмо от 17 января, написанное в день рождения жены, полно яростного негодования по отношению к тем, кто задерживает отплытие эскадры.

Я должен был в день твоего рождения быть уже по ту сторону Индийского океана, а проклятая Канцелярия[37] держит, и не знаю, сколько еще продержит.

Теперь вероятно на меня же валят причину сидения. Я донес, что немцы угольщики отказались везти дальше уголь для эскадры, доставленный ими на Мадагаскар. Но, донося об этом, я просил либо немедленно принудить их исполнять контракт, либо бросить и телеграммами заказать уголь в двух местах, предваря, что мне надо только знать, что дело так или иначе направлено, что этот ответ мне нужен тотчас же, что я должен идти безотлагательно, чтобы не погубить своего дела, что идти совсем готов, и вот двенадцать дней – дурацкие телеграммы о посторонних вещах и никакого ответа.

На эскадру это производит удручающее впечатление. С каждым днем труднее держать в руках. Был уже такой случай, из которого нелегко было выпутаться.

Стоя здесь уже ровно месяц, мы себя безмерно съедаем без всякой возможности возобновить даже запасы провизии, потому что Мадагаскар далек от всех торговых больших центров. Кроме мяса, которое в изобилии, ничего нельзя достать ни муки, ни крупы, ни масла, ни овощей. Через две недели еще мы все свое проедим и тогда не с чем переплыть океан. Все это я рассчитывал, начиная с завтрашнего дня, получить уже из Батавии (на Яве) от голландцев через наших агентов.

Ах подлецы, подлецы. Все мнят себя честными работниками и тем честнее, чем больше бумаги изведут, чем больше живого дела перепакостят.

Я послал шестого января Государю две телеграммы. До сих пор никакого ответа. А запрещение мне двигаться дальше до распоряжений прислано по Высочайшему повелению.

Неужели это бедный Кладо мозги Петербургские перепутал. Неужели им не ясно, что чем многочисленнее сброд всякой сволочи тем невозможнее им управиться, тем больше шансов бить эту сволочь по частям, там где эти части будут отваливаться по разным неладам.

Все же у меня теперь какая ни на есть сила, люди друг друга познали. Мы можем не одолеть японцев, но и они нас разбить не могут.

За что все это губится.

Я понимаю, что Государь теперь всеми помыслами ушел в дело внутренних беспорядков, но клика то министерская, как смеет она разрушать так трудно добытое.

Кого из них увидишь скажи всем от меня что нет в русском языке таких дурных слов которые бы я не посылал по их адресам.

Сегодня празднуя день твоего рождения заказал получше обед и пирог.

Пирог пришлось заказать ресторатору парохода Добровольного флота. Ну а остальное домашнего изготовления все очень плохо. Мы давно имеем за обедом только два блюда.

Никаких блюд где нужно яйцо делать не можем. Консервы зелени на исходе, а на всем острове не осталось ни одной картофелинки. Но это пустяки офицерский стол меня не заботит. А вот когда команде нечего будет есть, тогда ложись и помирай от позора ибо придется сидеть здесь и ждать подвоза муки крупы капусты солонины а это пахнет двумя тремя месяцами.

Ну прощай моя дорогая. Всему приходит конец и всякому подлому положению. Крепко обнимаю и целую тебя, дочку, внука.

Ваш всей душой ЗР.

25 января Рожественский получает распоряжение царя «дождаться отряда капитана первого ранга Добротворского». Соединение с отрядом Добротворского произошло 1 февраля. Итак, эскадра будет двигаться вперед, а не назад. Но прежде Петербург считает необходимым усилить ее 3-й эскадрой. А она в этот момент только готовится к отплытию из Либавы. «По сведениям из штаба, адмирал пришел в ярость… и заявил, что 3-я эскадра не только не повысит его боевую силу, но увеличит имеющийся балласт 2-й эскадры. Поэтому он отказывается ожидать 3-ю эскадру и намерен двигаться на Восток самостоятельно для осуществления возложенных на него задач»[38].

Но все же ослушаться приказа из Петербурга Рожественский не решился. Ничего не остается, как терпеливо ждать. Нужно было как-то коротать время, и 30 января на броненосце «Орёл» адмирал устраивает торжественный обед в честь госпитального судна «Орёл». Начальство, врачи и медсестры приглашены к адмиралу. Обед прошел очень весело и оживленно. После обеда музицировали в кают-компании, выступали «свои» певцы и музыканты. «Все приоделись, сбросили наслоение грубости, прилипшей за четыре месяца сурового похода, и старались поддержать традиции гостеприимства и флотского веселья. Накануне был прибран весь корабль, вымыли и выскребли все палубы, подкрасили заново кают-компанию, устлали ее коврами, украсили картинами, свежей зеленью, удалили предметы, нарушающие общую гармонию, и вообще подтянулись»[39].

Об этом событии упоминается в следующем письме адмирала − от 4 февраля 1905 года: «…зову моих барышень к обеду,− и всем за столом легче дышится, и головная качка стихает, а нога вместо грубого ковыляния, начинает писать грациозные вензеля».

Письмо в значительной мере посвящено личным проблемам. Его волнует решение дочери ехать с двухмесячным сыном на отдых в Ниццу. Он настойчиво требует не делать этого − для маленького ребенка такая длинная поездка вредна, − приводит аргументы в пользу того, чтобы остаться в Петербурге. Но если все же дочь его не послушает, он просит решить болезненный для него вопрос – съехать с квартиры, которую он занимал в Адмиралтействе как начальник Главного Морского Штаба. Он чувствует, по мере того, как движение эскадры к цели затягивается, его акции в Петербурге падают, и он принимает решение отказаться от этой должности. Он знает об изменении отношения к нему императора и полагает, что решение пока не трогать его, сохранить за ним должность связано скорее всего с ходатайством императрицы, ее покровительством.

Но это покровительство тоже не беспредельно. Из письма мы узнаем, что жена адмирала опубликовала в прессе письмо в поддержку антиправительственных демонстраций, прокатившихся по России в январе 1905 года. Рожественский в мягкой форме делает замечание жене – ее письмо, письмо жены Рожественского, наверняка привлекло к себе внимание. Оно может отрицательно сказаться на отношении к нему императора и особенно императрицы, чье покровительство он всегда чувствовал.

Адмирал болезненно реагирует на ревность жены, ее воспоминания о прошлом и предложение развестись. В ответ у адмирала вырывается: «…я не очень рассчитываю вернуться а, буде вернусь, то едва ли буду в состоянии совершить при свидетелях то, что требуется для бракоразводного процесса».

«Сразу собралось несколько … оказий – и я получил несколько твоих писем… Между всеми, очень добрыми и ласковыми – одно написано в недобрый час.

Ты укоряешь меня в нем, что я тебе не шил платьев, а на эти деньги покупал пасхальные брелоки барышням. Кончаешь впрочем и это письмо добрым разрешением жениться на одной из них. Боюсь не удастся мне воспользоваться этой милостью, потому что бракоразводный процесс все же понадобился бы а из этой кампании не останется для него довольно ресурсов.

Все страшно дорого – за бутылку пива платим 5 франков, за пуд картофеля 20 франков.

К тому же я не очень рассчитываю вернуться а, буде вернусь, то едва ли буду в состоянии совершить при свидетелях то, что требуется для бракоразводного процесса; разве уж и эту деталь ты возьмешься исполнить для моего благополучия.

Об этом впрочем мы успеем переговорить с глазу на глаз если будет суждено, но будь уверена, что чем бы ни кончились переговоры, я заставлю тебя по крайней мере раскрыть твои тайны.

Почему ты так стараешься выдать меня замуж и почему непременно за Н.М.[40] Она правда меня очень любит, но не больше чем Олинька[41], которая после мамы больше всех на свете любит дядю Зену. Не могу же я и за Олиньку выходить замуж.

Поискать, найдется еще десяток, другой дам и девиц, которых я люблю в разной мере и которые мне платят взаимностью. Почему следовало бы предпочитать, чтобы они все были ко мне враждебны и чтобы я на них зубы скалил. Если бы не эти мои любимые дамы и девицы – мой нрав был бы еще невозможнее – так что им я и все ко мне соприкасающиеся многим обязаны.

Вот и здесь разозлюсь, замотается нога в одну сторону, голова во всю, сейчас зову моих барышень к обеду, − и всем за столом легче дышится, и головная качка стихает, а нога вместо грубого ковыляния начинает писать грациозные вензеля.

Вот если здесь нас еще надолго задержат и станут развиваться болезни, то я всех 20 сестер отправлю в Россию и заменю их санитарами, чтобы прибавить офицерских коек в местах занятых теперь каютами сестер.

Тогда чего доброго и ты пожалеешь, что их нет здесь.

Телеграмма твоя о сборах в Ниццу была мне большой неожиданностью. Ты то ведь знаешь какая сласть заграница с двухмесячным ребенком и всеми к нему принадлежностями. Поэтому я сообразил, что идея эта не твоя, а внушена Лёле каким-нибудь не в меру сообразительным доктором, которому невдомек все эти тяготы.

А так как я убежден, что ребенку можно только навредить, бросив все удобства жизни в чудной квартире адмиралтейства при возможности пользоваться прогулками в своем экипаже и пешком (под боком великолепная набережная Невы) то я просил С.И.[42]передать Лёле мою большую просьбу не ездить заграницу до конца войны.

Хоть я и глубоко верю в свою Лёлю и считаю почти невозможным, чтобы она не исполнила моей просьбы, но допускаю, что она может подумать что я обратился с такой просьбой, не осведомленный о безусловной необходимости для ребенка получить воспитание на Корсике. В этом случае письмо это не застанет уже вас в Петербурге и надеюсь будет переслано в Ниццу.

Так вот если вы в Ницце, то возникает серьезный квартирный вопрос.

При моем долгом отсутствии крайне странно сохранять за мной должность Начальника Главного Морского Штаба.

Пока думали что через шесть месяцев я могу вернуться – это было понятно. Теперь убрали Командующего флотом. Значит когда и доведу эскадру – ее некому будет сдать.

Очевидно меня надо сменить тем более что в качестве Начальника Главн. Мор. Штаба я оказался никуда негодным, не свел знакомства со щуками и по их велению не изготовил к отправке все те неготовые и пережившие свой век корабли, из которых простой Капитан Грант Кладо находит возможным в несколько недель сформировать третью эскадру.

Но раз Вы с квартиры съехали – выходит совсем нехорошо сохранять ее за мной вместе с должностью которую несет другой.

Это и в газеты с руганью может проникнуть: еще новый козырь против халатности Морского Министерства.

Поэтому буде вы в Ницце попроси С.И. Зилоти чтобы распорядился очисткой квартиры и чтобы сам был добр присмотреть за уборкой вещей, книг и бумаг из верхнего моего кабинета в котором придется без ключей открывать все ящики письменного стола, потому что я имел неосторожность увезти ключи с собой.

Надо пояснить С.И. Зилоти, что книги находящиеся в шкафу у стенки отделяющей столовую казенные, все прочие книги, бумаги, папки и вещи в ящиках мои собственные. И в нижней части шкафа с казенными книгами есть разный хлам – он весь мой частный. Все, кроме казенных книг, надо сложить в ящики, припечатать и сдать на хранение куда-нибудь.

Раз грех мой будет поправлен и Кладо окажется прав разумеется незачем терпеть далее фиктивную службу мою в Главном Морском Штабе.

Да и помимо всяких моих прегрешений Государь в сентябре уже слабо защищал сохранение мною должности – видя сам, что дело затягивается против расчетов в марте и апреле.

Если Государь и оставил меня, то, как мне казалось, потому, что Императрица о вас хлопотала, чтобы вас не тревожили в мое отсутствие.

Я тебе не писал много по поводу твоего письма в газеты потому что уверен, что ты и сама сейчас же догадалась, что это у тебя сорвалось с языка и что лучше было бы фамилией Рожественская не подписываться.

Не распространялся бы об этом и теперь, ибо болтовней ошибки сделанной не поправить. Но вот в одном из писем ты как будто сетуешь, что Государыня никого не присылала справиться и не проявила ничем забот о тебе и о Лёле.

Я уже писал тебе что Государыня, отвечая отдельно на Новогоднее поздравление, прибавила «жена, дочь и внучек здоровы». Значит Государыня справлялась. И я уверен, что внимание было бы выражено явственнее, если бы ты не объявила себя демонстранткой. Ну, как Императрице было идти против Государя, которого демонстрирующая публика провозглашает виновником всех бед и которому примкнувшие к демонстрантам террористы и анархисты посылают письма с объявлением, что приговорили к смерти.

Государыня конечно поняла что ты увлеклась красивыми словами и попала как кур во щи, и все же не могла проявить симпатий участвовавшей в демонстрации. И насколько я знаю Императрицу, делающую все свои добрые дела без шума и огласки, я уверен что ей было жаль, что обстоятельства так сложились.

Однако я что-то очень расписался и притом совсем не в том тоне, в котором бы мне хотелось всегда говорить с тобой.

Перед моим отъездом из Петербурга было несколько дней, за которые я тебе всей душой благодарен. За повторение таких дней я отдал бы тебе нескольких из своих дам и Кладо в полное распоряжение, и потому мне особенно жаль, что настраиваешься на Es Dur[43]. Ты поберегла бы себя. Может быть я еще вернусь и таким размотанным, что добротою из меня можно будет веревку вить и так завитою употреблять для собственного удовольствия.

Право все может случиться.

Припомни сколько ты ни начинала бракоразводных процессов, как ни таинственны были твои поводы, мне иногда удавалось раскрыть и всегда заставить тебя же расплатиться. Ну прощай, будь здорова.

До сегодня у меня ничего не выяснено о конце этого противного Мадагаскарского сидения. Адски жарко а это еще только начало здешнего лета и прохладный по-ихнему дождливый сезон. Недели через три дожди кончатся, и тогда наступит власть пекла.

Помнишь ночь в Севастополе, в Grand Hotel’е кажется, так вот тот номер можно считать камерой рефрижератора сравнительно с моей каютой. Спать нет никакой возможности. Можно только тяжело дремать на голой циновке, как мать родила, и то при условии, что на тебя направлены струи ветра от электрических вентиляторов.

Конечно, много раньше получения этого письма ты уже будешь знать, чего я сам теперь не знаю о том, где будет эскадра и что ей предстоит.

До свидания

Целую тебя, дочку и внука

Твой

З Рожественский

В ожидании 3-й эскадры, которая только 2 февраля в составе пяти кораблей и транспортов вышла из Либавы, время тянется медленно. На остров доставлены относительно свежие газеты. В них подробности падения Порт-Артура. В письме от 20 февраля 1905 года из Нуси-Бе адмирал не стесняется в эпитетах для тех, кто косвенно или прямо виноват в сдаче Порт-Артура. Но оговаривается: «Впрочем, надо подождать критиковать: может быть на днях ты услышишь и по моему адресу – подлец и мерзавец. Не особенно этому верь; скажи им, что я ни то, ни другое а просто человек не обладающий нужными данными, чтобы справиться с задачей». Впервые он сознается, что с удовольствием сложил бы с себя полномочия командира эскадры в пользу адмирала Чухнина, командующего Черноморским флотом. Из тех же газет адмирал узнает о волнениях в русской столице, об убийстве генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II. Он возмущен тем, что правительство не предпринимает жестких мер по подавлению беспорядков, считает, что необходимо использовать для этого армию.

Вчера получил твое письмо от 22 янв., а завтра имею возможность послать это. Прости меня Бога ради, что огорчил тебя, расстроив поездку заграницу. Из этого письма вижу, что планировала ее ты, а мне думалось, что это доктора сбили Лёлю.

Мне конечно трудно доказать, что ты сама была бы больше всех мученицей, если бы поездка эта состоялась, но сам я в этом глубоко убежден и за тебя особенно рад, что фактических доказательств моей правоты не будет.

Помимо же всех тягот обстановки для русского человека заграницей при нынешнем несчастии России, ты особенно страдала бы отсутствием точных известий отсюда, да и я бы растерялся с адресами и потерял бы всякую возможность давать о себе вести.

В особенности на дальнейшем пути было бы трудно дознаться где вы, потому что сами мы обречены скитаться по местам вне телеграфных линий и посылать письма будем только с оказиями. Положим можно было бы адресовать хоть С.И. Зилоти с просьбою переслать вам и задержка была бы только в три-четыре дня, а все же это тоскливо.

Ты получишь это письмо 19-го или 20 марта, и если до того времени не будет известий об эскадре, то знай что это хороший знак. Это значить будет, что мы двигаемся и что не было никаких несчастий которые заставили нас уклониться с пути и забежать в промежуточный порт для отсылки извещений. Дело в том что с 40 кораблями в числе которых половина невоенных нельзя двигаться быстро. Каждый день будет пять-шесть остановок, да дней десять в [ общей ] сложности пойдет на погрузку угля в море, что ужасно трудно, копотно и ненадежно.

Последние каблеграммы[44] донесли сюда тяжелые известия о новых поражениях, которые мы понесли на обоих флангах армии Куропаткина, о движении японцев на Владивосток где у нас ничтожное количество войска.

Теперь у вас прибавились новые звезды – Стессель[45], который мне почему то кажется подлецом и мерзавцем, Григорович[46], которого я бы повесил; а может быть и Ухтомский[47] с Виреном[48].

Ухтомский Богом обижен – с него и взыскивать нечего, а в Вирене я жестоко разочаровался.

Впрочем, надо подождать критиковать: может быть на днях ты услышишь и по моему адресу – подлец и мерзавец.

Не особенно этому верь; скажи им, что я ни то, ни другое а просто человек не обладающий нужными данными, чтобы справиться с задачей.

Я даже думаю, что не дай Бог со мною что приключится, остальные мои адмиралы еще плоше справятся с задачей и прошу заблаговременно прислать Чухнина, чтобы чего доброго, не оставить эскадру в безначалии. Дмитрий Густавович Фелькерзам, хоть и умница, но не подходит для вполне самостоятельных действий.

Хочу, чтобы Чухнин в Порт-Саиде сел к Небогатову и доплыл до 2-й эскадры, которую, если до того времени не одолеют японцы, будет полезно назвать не эскадрой, а флотом и поручить старшему командованию.

Я в таком случае с охотой останусь в обыкновенной роли и буду себя покойно чувствовать.

А что за безобразия творятся у вас в Петербурге и в весях Европейской России. Миндальничание во время войны до добра не доведет. Это именно пора, в которую следует держать все в кулаках, и кулаки самые в полной готовности к действию, а у вас все головы потеряли и бобы разводят.

Теперь именно надо войском все задушить, и всем вольностям конец положить: запретить стачки самые благонамеренные и душить без милосердия главарей.

Тебе впрочем беседа об этом надоела и в Петербурге. Из Носси бэ она совсем неуместна.

А так как теперь третий час ночи с 19-го на 20-е то я кончаю и прошу тебя верить, что был бы бесконечно счастлив сию минуту перенестись туда где ты теперь, если не возишься с внуком, то спать идти собираешься. За невозможностью такого перелета целую тебя отсюда и прошу все-таки поджидать меня.

До свидания Твой ЗР

Наконец наступил день, когда эскадра может двинуться к цели через Индийский океан. В письме от 2 марта 1905 года из Нуси-Бе, радость по этому поводу и в то же время нотки явного отчаяния. Не веривший в успех похода эскадры с самого его начала, адмирал полон предчувствия трагического исхода. Письмо проникнуто нотками черного пессимизма и уверенности в неминуемой гибели эскадры. Но больше всего тяготит Рожественского чувство позора.

Несмотря на предчувствие неизбежного поражения, адмирал торопится к цели. Такое впечатление − и он сам в этом признается, − что ожидание неминуемого конца для него мучительнее, чем сам конец.

Морально и физически адмирал уже истощен. Судовой врач Кравченко записывает 2 февраля 1905 года: «Рожественский постарел на 20 лет, а теперь, говорят, серьезно болен», и позднее, 28 февраля: «Рожественского мы не узнали. Я, видевший его последний раз летом в Петербурге, чуть не ахнул — так он изменился, сгорбился, поседел»[49].

Ситуация для него усугубляется личными переживаниями. В предыдущих письмах он отговаривал жену и дочь ехать с ребенком за границу и просил остаться в столице. Но теперь понимает, что им хотелось уехать из Петербурга, подальше от гнетущей атмосферы города, охваченного беспорядками и слухами о тяжелых поражениях армии и флота. Он чувствует вину перед женой и дочкой, просит у них прощения.

«Дорогая моя. Сейчас получил твое и Лёлино письмо от 27 января – получил через тридцать дней, так скоро потому что они попали на случайный экстренный пароход Гинзбурга.

Завтра ухожу отсюда. Сил больше нет ждать. Полное отупение. Что бы ни случилось большего позора не придумаешь. Опозорены в конец флотом, опозорены армией, которая, на мой взгляд, перестала существовать так же как перестал существовать флот Порт Артурский с самим Порт Артуром.

Перестанет существовать и эта глупая вторая эскадра, небольшая уж будет надбавка к позору, к горю народному.

Мне так больно было читать ваши мечты о заграничной поездке, в которой вы думали найти успокоение, облегчение, после того, как я расстроил эту поездку.

Теперь мне это именно и больно, что расстроил. Может быть вдали от Петербурга вам и легче дышалось бы.

Прости меня моя дорогая, что мешаю жить тебе, дышать вольно мешаю. Я никогда не имел мысли тебя огорчать, тебя терзать, но всегда выходило, что ты терпишь горькую боль. И на этот раз я думал что отвращаю от тебя жестокое испытание жизни заграницей в такое ужасное время, жизни в углах полной лишений, − а вышло что заточил тебя в самое пекло уныния.

Прости моя Лёля. Может быть мне уже не придется больше быть пред тобой виноватым. Прости моя дорогая голубушка. Меня так давит твое огорчение.

Не хорошо у меня на эскадре. Два с половиной месяца стоянки на Мадагаскаре разнесли весь запас энергии, который накоплен предыдущим мощным движением.

Последние известия о полном разгроме армии окончательно доконали слабые душевные силы моего народа. Даже и небольшая часть беспечной молодежи носы повесила. Ободрить не удается, потяну силком. Один конец.

Прощай моя хорошая. Прости. Поплачь и прости.

Целую тебя крепко, целую слезы твои, целую руки и ноги твои. Прощай. Твой Зена

Описывая состояние адмирала в эти дни, Костенко, не любивший адмирала, считает, что он − жертва собственного тщеславия: «Из-за расстройства планов похода и нежелания Петербурга трезво оценить положение Рожественский в последнее время совсем разболелся и из своего адмиральского помещения не показывается даже на палубе «Суворова». Для него положение сложилось трагически. …Теперь, когда все надежды и планы рухнули и 2-я эскадра осталась последним ресурсом России на морях, Рожественский пытался убеждать правительство, что его силы слабее тех, которые уже погибли на Дальнем Востоке. Но вершители судеб России… притворились глухими и толкают его вперед, требуя овладеть морским театром войны. Адмирал стал жертвой собственного тщеславия»[50].

Это неправда. Честолюбие у адмирала, несомненно, было, но на Мадагаскаре он хотел, чтобы его заменили на посту главнокомандующего, чтобы прислали адмирала Чухнина. При этом он может остаться в строю и вести один из кораблей. Адмирала нельзя обвинять в трусости. У него были недостатки, но этого не было. В дневнике князь Чегодаев-Саконский пишет о «мужестве» адмирала: «Получил письмо от товарища, находящегося на «Диане». Он удивлялся нашему смелому проходу Малаккским проливом и высказывал уверенность в том, что Рожественский разобьет Того. Приятно было читать эти строки. Я сам верю в нашего адмирала, в его голову и мужество»[51] Горячий поклонник Рожественского, автор знаменитой книги «Расплата» В.И. Семенов пишет, что «Рожественский никому не уступил бы чести быть первым в ряду людей, добровольно идущих к кровавому расчету», а высокое начальство адмирала Великий князь Алексей Александрович даже злословил о нем как человеке «с психологией самоубийцы»[52].

Витгефт описывает адмирала в эти дни на Мадагаскаре: «…Командиры кораблей по большей части… или впали в апатию, или же…стали пьянствовать, и один только Рожественский, несмотря на больное состояние, все еще держался, заставлял работать, подчас принимая крутые меры, ругаясь и временами прямо впадая в бешенство, но иначе он не мог, еще раз повторяю, что только он один мог все же удержать идущий душевный развал; при другом адмирале было бы много хуже» [53].

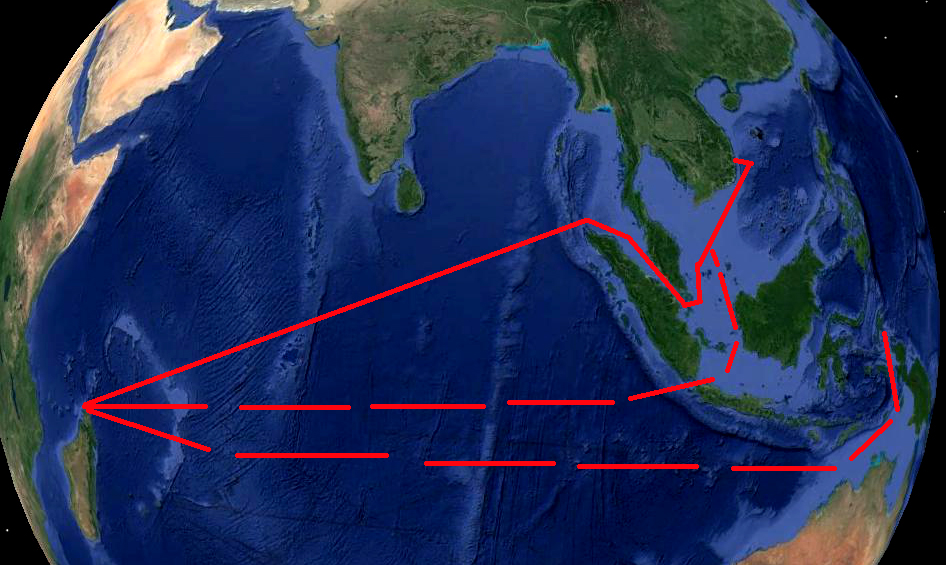

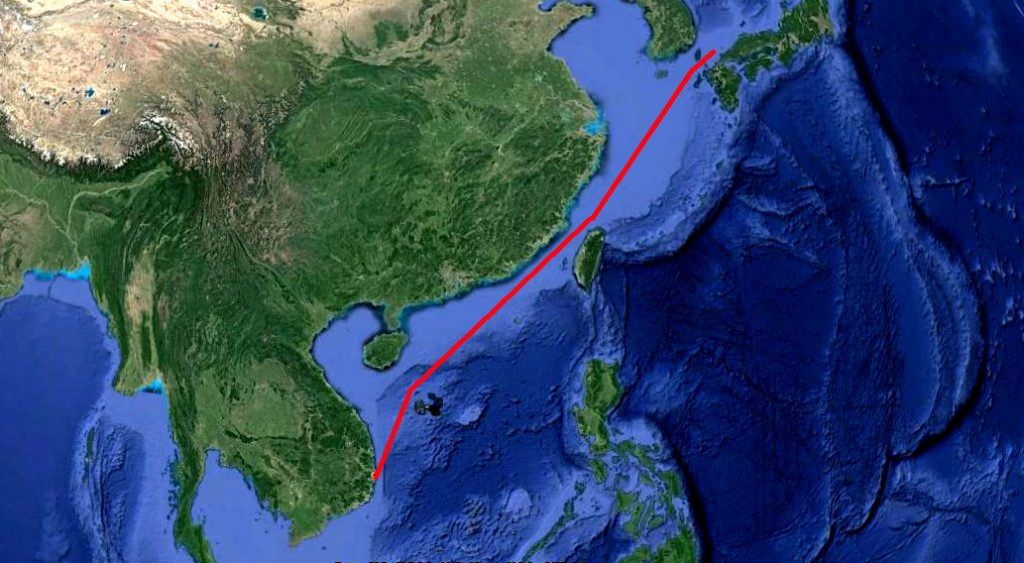

Перед выходом из Мадагаскара адмиралу в его болезненном, физически и морально, состоянии предстояло принять решение − как идти дальше. Целью был Владивосток, и нужно было выбирать, как идти к нему – самым коротким путем, прямо перед носом у японского флота, или обходными путями. «В последнее время на кораблях эскадры усиленно дебатируется вопрос, какой маршрут должна избрать эскадра для перехода через Индийский океан к Зондскому архипелагу[54]. Есть два пути к Тихому океану: через пролив между островами Суматра и Ява или же через Малаккский пролив в обход острова Суматра мимо английской морской базы Сингапур. С «Суворова» передают, что в штабе сейчас заняты изучением карты Австралии. В связи с этим на эскадре возникли фантастические предположения, не собирается ли Рожественский миновать опасные проливы и идти в Тихий океан вдоль западных берегов Австралии».[55]

Адмирал делает свой выбор в пользу кратчайшего пути. Он понимает, что все остальные варианты нереальны. Они только усилят агонию эскадры, возникнут неразрешимые проблемы с углем, продовольствием, стоянками и прочим.

Были варианты. Идти в Южно-китайское море через Малаккский пролив, узкий[56] и достаточно опасный, мимо Сингапура − английской военно-морской базы или через Зондский пролив, между Суматрой и Явой, более безопасный. Говорили и о движении мимо берегов Австралии, что было полностью чепухой − увеличивало бы путь в два раза без надежды найти какой-нибудь порт.

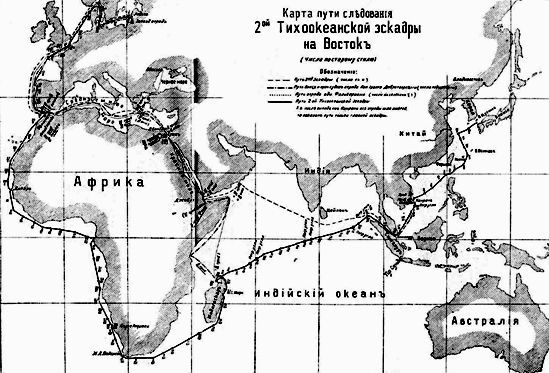

Он делает ставку на неожиданность и решает идти через Малаккский пролив. 4 марта эскадра, обогнув северную оконечность Мадагаскара, двинулась через просторы Индийского океана к северной оконечности острова Суматра ко входу в Малаккский пролив. По карте это чуть меньше 3,5 тыс. миль. Сюда она подошла спустя 20 дней − 24 марта. Далее нужно было пройти Малаккский пролив и расстояние до берегов Вьетнама, итого 4550 миль. Все это расстояние без захода в порты эскадра преодолела за 28 суток. По пути эскадра останавливалась 120 раз, главным образом из-за повреждений котлов, механизмов и рулей.[57]

О решении адмирала идти Малаккским проливом не знали в Петербурге. Это видно по реакции царя: «26-го марта. Суббота… Вечером пришли телеграммы с известием, что эскадра Рожественского прошла Малаккским проливом мимо Сингапура. Никто не ожидал, что она пойдет именно этим путем! Господи, помоги нашим морякам!»[58]

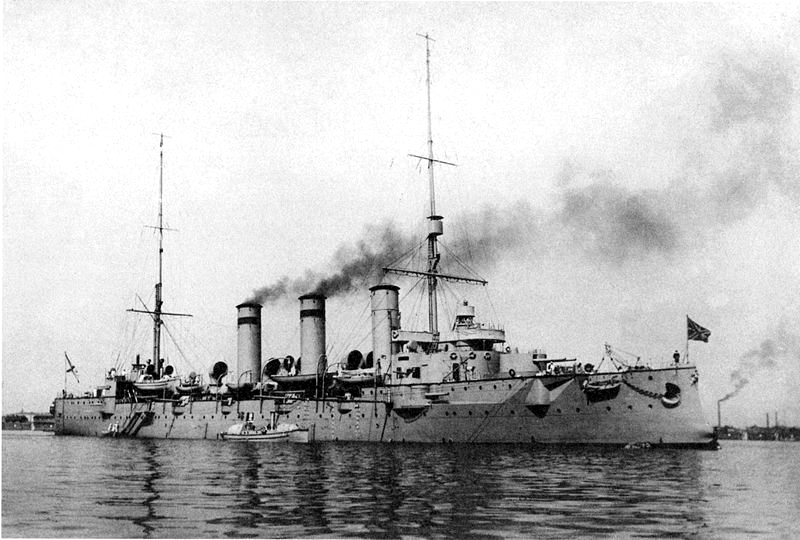

Численно эскадра резко выросла – теперь она насчитывала 8 броненосцев, 8 крейсеров, 4 вспомогательных крейсера, 9 миноносцев, 16 транспортов и прочих вспомогательных судов. Всего 45 единиц, или «вымпелов», как называют эти единицы на флоте. Их строй растянулся на 4 мили.

Витгефт пишет о переходе: «Весь переход прошел блестяще, — при почти полном штиле; временами, хотя и шла довольно крупная зыбь, но …она не мешала во время остановок погрузке угля с транспортов баркасами»[59]. Воспоминания других рисуют более мрачную картину – постоянные поломки, остановки из-за этого, погрузка угля в открытом море, падения матросов за борт, случайные и намеренные, инциденты с неповиновением команды и требованием смены командиров, рост напряженности из-за того, что теперь реальная угроза атаки со стороны неприятеля резко возросла. Поэтому участились ложные тревоги − то одним, то другим кораблям мерещатся огни неприятельских кораблей. Жара не утомляет, но металлические предметы под прямыми лучами солнца накаляются так, что к ним нельзя прикоснуться. Почти каждую неделю идет погрузка угля прямо в открытом море. Днем, пока корабли грузятся, эскадра стоит, а ночью продолжает движение. После перехода через экватор из южного полушария в северное резко ухудшилась погода, началась сильная качка, не дававшая грузиться углем. Но провизии пока хватает. Трюмы некоторых кораблей больше похожи на хлев – везут живой скот, закупленный на Мадагаскаре.

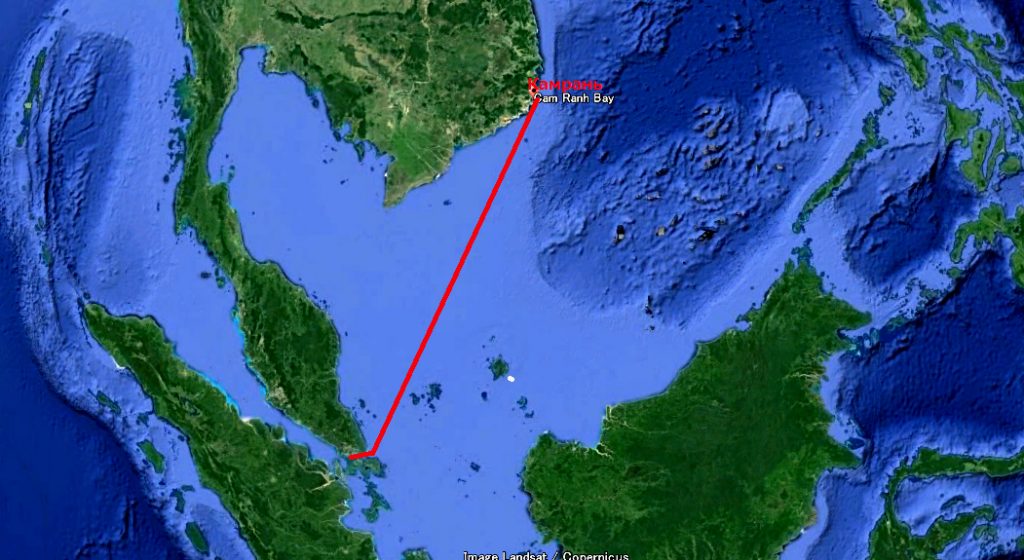

После входа в Малаккский пролив стали встречаться пассажирские пароходы. Рассчитывать, что движение эскадры может быть сохранено в тайне, не приходилось. Собственно, проход мимо Сингапура, вблизи английской военно-морской базы, означал, что это тут же станет известно адмиралу Того. В Малаккском проливе чаще стали ложные тревоги – сигналы «…вижу неприятеля». 26 марта у Сингапура к эскадре приблизился катер с русским консулом на борту. Он имел почту для адмирала и просил личной встречи с ним. Но Рожественский не остановился, а приказал принять почту одному из миноносцев. Консул сообщал, что японский флот Того находится севернее острова Борнео. Сведения оказались ложными.

Того не собирался атаковать нигде, кроме как у своих берегов. Он прекрасно понимал все преимущества боя вблизи своих баз. Кроме того, было очевидно, чем дольше эскадра в пути, тем более ослабленной она подойдет к месту боя.

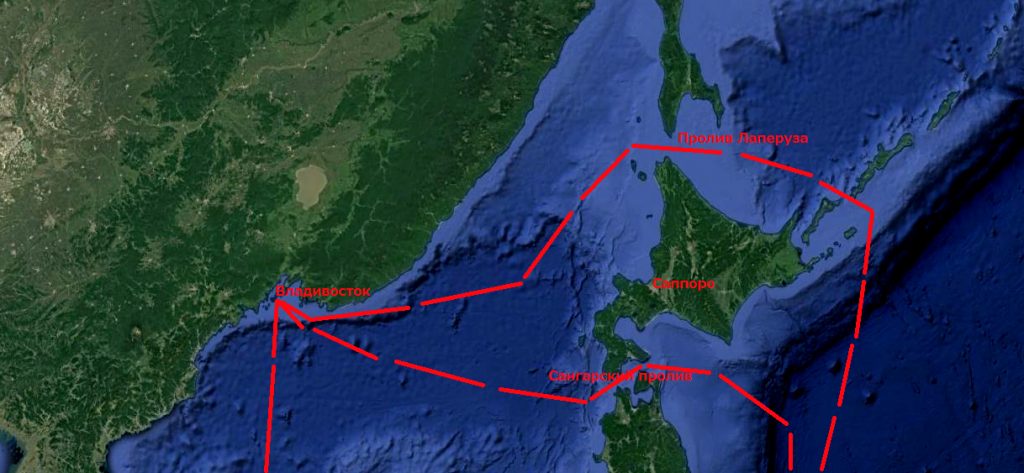

Как свидетельствует Фальк, в определении того, каким путем пойдет Рожественский, Того пытался поставить себя на его место. Так он и решал загадку, каким путем пойдет Рожественский во Владивосток. Российский порт расположен на 43,7 северной широты. Это широта столицы Хоккайдо − 43,06. Дойти до него − только два пути. Южный из Корейского пролива выйти в Японское море и через 500 с лишним миль − Владивосток. Северный − обойдя Японию с востока и через пролив между Курильскими островами Кунашир и Итуруп, затем по проливу Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо из Охотского моря на юг к Владивостоку. Можно было выйти в Японское море через Сангарский пролив между японскими островами Хоккайдо и Хонсю выйти прямо на широту Владивостока. Обход Японии с востока удлинял путь в 3-4 раза, не суля никакого шанса избежать эскадры Того.

«Того поставил себя на место Рожественского… Было два главных вопроса: попытается ли Рожественский достичь Владивостока без овладения промежуточной базой, и если это так, то через какой пролив он войдет в Японское море? … Был выбор одного из трех проливов. Очень узкий, на самом севере, пролив Лаперуза − между Сахалином и Хоккайдо, весной в туманах и с единственным доступом со стороны Охотского моря − был защищен вероломными Курилами. Этот путь сопряжен был с рискованным проходом через узкие проливы, которые было легко заминировать. Для Рожественского идти столь обходным путем означало брать на себя дополнительно невероятно большую нагрузку. Того исключил этот вариант. Сангарский пролив между Хоккайдо и Хонсю был тоже узким, и сложности возрастали из-за сильного течения. Оба пролива по берегам имели японские военно-морские укрепления. Прежде чем Рожественский достигнет севера Хонсю, его местонахождение будет уже известно Того… Проход через Сангарский пролив был не намного лучше прохода через пролив Лаперуза, и Того решил, что Рожественский не выберет его. Таким образом, оставался Цусимский пролив. Прорываться мимо основной военно-морской базы Японии – не очень радужная перспектива для любого противника, но, как представлялось, это был единственный путь, который мог выбрать Рожественский. Того строил свои планы, основываясь на этом совершенно здравом рассуждении.» [60]

Выйдя из Сингапурского пролива, эскадра взяла курс на бухту Камрань. Адмирал был внешне спокоен и никак не реагировал на сообщения российского консула. Корабли давно находились в состоянии полной боевой готовности. Когда эскадра двигалась через Малаккский пролив, неоднократно подавались ложные сигналы тревоги о приближении неприятеля. Готовились к бою, ломали все деревянные конструкции, которые могли бы воспламениться, и спускали дерево в трюмы.

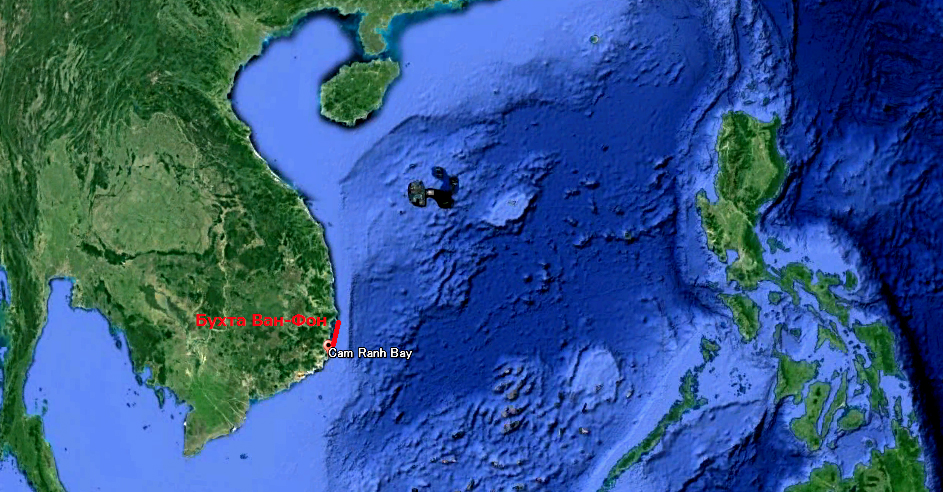

Когда 31 марта адмирал писал свое очередное письмо, эскадра, миновав Сайгон, ранним утром подошла к бухте Камрань, французской военно-морской базе.

Из письма видно, что моральное состояние адмирала достигло критической точки, он измотан, уверен в своем поражении и хочет только одного – конца мучениям: «…мы добрались в Южно-Китайское море и заняты теперь расчетами, когда японцы начнут бить нас…» В письме горькие размышления о судьбе России после неизбежного поражения и его причинах. Из газет все уже знали о существовании такого японского города, как Мацуяма, где находился самый большой лагерь для русских военнопленных. В письме Мацуяма упоминается как символ японского плена.

Ситуация «удав и кролик» − кролик боится, упирается, но сам ползет в пасть удава. Казалось бы, сейчас самое время одуматься и повернуть назад. Уйти от поражения, уйти домой или в третьи страны. Но это психологически невозможно. Рожественский сам такого приказа отдать не может. Для него это позор и бесчестие, которые хуже смерти. Такой приказ может отдать только царь, но он плохо понимает ситуацию, в которой оказалась эскадра, и не отдаст такого приказа, боясь, что это будет воспринято как его слабость и яростные атаки на него оппозиции и революционеров усилятся. Да царь и не понимает, что гибель флота как раз приблизит его собственный конец, что грядущая Цусима − начало конца его правления и всего российского самодержавия.

Письмо – апогей отчаяния, стыда за предстоящий позор.

«Со вчерашнего дня тебе уже известно, что мы добрались в Южно-Китайское море и заняты теперь расчетами, когда японцы начнут бить нас и когда и где они могут перехватить и разбить Небогатова.

Когда все это совершится, то Кладо будет торжествовать и напечатает во всеобщее сведение, что сбылось все то, что он предсказывал; напомнит, что азбучная истина гласит: «в единении сила»; а эти де дураки сунулись порознь и конечно были разбиты

Ну пусть распнутся хоть будущие критики, а теперь мне не хочется об этом писать, вероятно потому, что не могу отделаться от этих дум.

Устал. Шестой месяц тропической жары, − а ты знаешь как плохо я переношу даже и Петербургское лето. Без двух дней месяца плавания сам сорок пять[61]. С каждым приключения, с некоторыми по двенадцати приключений за плавание.

Непрерывные остановки − и всегда в такое время когда остановка больше всего тяжела.

Днем глаз не сомкнешь от адской температуры. Ночью, в особенности последние дней восемь, напряженное внимание. Жил в плетеном кресле на мостике. Стоило закрыть глаза, начинался кошмар самый неподходящий к обстановке. Просыпаешься – кажется часы должны были пройти чтобы столько тяжелых и длинных сложных снов насмотреться, − смотришь на стрелки, прошло пять минут. А уйти с мостика нельзя. Все ведь точно также утомились. А молодежь и без утомления падка до сна. Покажи им пример – все свалятся и всякой сторожской службе наступит конец.

Не хотел тебе писать о печалях своих, да вот видишь как они неотвязны. Сегодня от Штенгера получил телеграмму, которая прибыла в Носи Бэ после ухода эскадры и догнала меня на германском угольщике, о Владимире Федоровиче.

Счастлив был на минуту, − знать, что у вас на время отлегло на сердце. Теперь уже весна у вас вступила в свои права. Как ни смутно время, как ни тяжело на душе, надо пользоваться весенними погодами.

Катаетесь ли вы на острова, или маленький Коля отнял все время. Поискать надо няньку. Есть ведь очень хорошие. Пожалуй и лучше, что теперь я не с вами. Пожалуй бы режим ваш не одобрял, спорил бы и ссорился.

Нет не думаю. Я очень постарел.

Быть бы дедом добродушным. И тянет же меня домой, как давно не помню. И так мало надежды, что эта пытка кончится скоро.

А нужен исход, хоть самый плачевный. Все чувствуют себя в каких-то тисках.

Я считаю, что продолжение военных действий выразится все возрастающими по степени позора катастрофами – и в конце концов мир будет заключен самый постыдный.

И все оттого, что мы, возмечтав о себе, свою российскую науку в ход пустили по всем частям и учителей своих немцев за двери слишком рано вытолкали. Надо вернуться к ним, надо посылать учиться к ним, надо звать их к себе для порядка.

Без них и пресловутый земский собор будет только смешное позорище.

Мне попадаются русские газеты, спущенные с цепи. Я вырезал до десятка передовых статей: одна как другая, и знаешь что в них особенного.

Все повторяют слово в слово: Вот мы, газеты, теперь с цепи спущены, но, дудки, этим нас не умаслишь. Разобьем оковы бюрократизма самодержавия и тогда заговорим умные речи.

И хоть бы в одной статье действительно речи – намек на мысли: ничего кроме введения. В доброе старое время нас учили что в каждом сочинении должно быть введение, изложение, доводы и заключение. А теперь пишут только одно введение. Очевидно с цепи то спущены такие писаки, у которых в башке никаких положений не гнездится.

Однако и я надоел тебе пустыми речами, введениями. Отрываю поллистка – иначе письмо в конверт не положишь. О тех кого знаешь ничего утешительного рассказать не могу.

Филипповский [62] с трудом глотает одну размазню, отощал, скелет остался один. Один доктор говорит – нервы, другой – саркома. Колонга[63] я извел в конец – случается плачет. Осипова[64] и Деливрона[65] я почти не вижу – они на других кораблях, а я и по своему то едва двигаюсь. Молодые флаг-офицеры дышат еще, но не громко.

Леонтьев[66] кажется с ума сойдет. Дни и ночи напролет сидит в будке беспроволочного телеграфа, в 40° Реомюра, старается направить это дело указаниями на все суда. Дело не клеится, а у него все больше таращатся глаза, того гляди рехнется от натуги.

Видишь как все не весело. Не хочу тебе больше душу выматывать. Прощай моя дорогая. Целую тебя и прошу поберечься – а тоску, что нагнал, сбросить скорей.

Прощай Леля

Еще раз обнимаю

Твой всей душой

ЗР.

«… Жил в плетеном кресле на мостике.» − эта фраза из письма вызывает в памяти строки из подробного описания Цусимского боя тогда капитана второго ранга Владимира Ивановича Семенова, одного из флагманских штурманов и начальника военно-морского отдела эскадры:

«…Опять засвежевший ветер пронизывал холодом и заставлял глубже прятать голову в воротник тужурки…Вышел на передний мостик. Адмирал спал в кресле. Командир, в мягких туфлях, неслышными шагами быстро ходил поперек мостика, с одного крыла на другое. − Вы что бродите? − спросил он меня. − Да так… посмотреть… −Заснул? − кивнул я головой на адмирала. − Только что. Я уговорил. Чего, в самом деле? Можно считать, ночь прошла благополучно…»[67]

«Командир в мягких туфлях…» − командир флагмана Рожественского «Князя Суворова», капитан первого ранга Василий Васильевич Игнациус. Он оставил о себе добрую память не только как герой Цусимского сражения, но и как художник, автор большого числа рисунков с видами русских кораблей, иллюстратор книги «Русский флот. Издание Великого Князя Александра Михайловича» 1892 г.

В этом же отрывке из книги Семенова о последней ночи перед боем 14 мая отчетливо проступает и тема надежды на то, что «авось повезет», о чем за полгода до этого, с большим сомнением, в письме от 19 октября, писал в письме адмирал: «Ослабели мы в корень, и с такой общей болезненной слабостью сумасбродному предприятию нашей пресловутой 2-й эскадры трудно рассчитывать на авось далее.» В описании ночи перед боем, на командном мостике тихо отмеряющий шаги, чтобы не разбудить спящего в кресле адмирала, Игнациус, по свидетельству Семанова, говорил:

«…До сих пор [японцы] не открыли [нахождение русских кораблей] − все перекликаются. А теперь, хоть открой − до рассвета всего два часа. Миноносцев, если даже и под рукой, не успеют собрать… Да и где найти в такую погоду? Смотрите − хвоста не видно! Разве кто случайно уткнется носом, − все равно, что двести тысяч выиграть!.. Вот только ветер мне не нравится. Свежеет. Как бы не разогнал тумана… Ну, тогда завтра же и крышка, Кому что, а уж «Суворову» капут… А вдруг еще гуще станет? − внезапно оживился он, − ведь уж сутки кругом бродят, а не видят. Вдруг и завтра то же. Прозевают начисто!.. Ходят, бродят, перекликаются … − а нас уже нет! Ищи до второго нашего пришествия, т.е. уже из Владивостока! Там другой разговор будет!.. Сами себя от злости сгрызут! Потеха-то!.. − и командир, чтобы не разбудить адмирала, зажимая платком рот, расхохотался так весело и беспечно, что мне даже завидно стало. Надо знать, что В.В. Игнациус, во-первых, принадлежал к числу самых убежденных сторонников того мнения, что наш поход − это отчаянная авантюра, успех которой зависит исключительно от степени содействия Николы Угодника и прочих сил небесных, а во-вторых, принимая во внимание манеру японцев − всю силу огня сосредоточивать на флагманском корабле − считал, что в первом же решительном бою и он сам, и его броненосец обречены неизбежной гибели… Однако японцы «выиграли двести тысяч»…»[68]

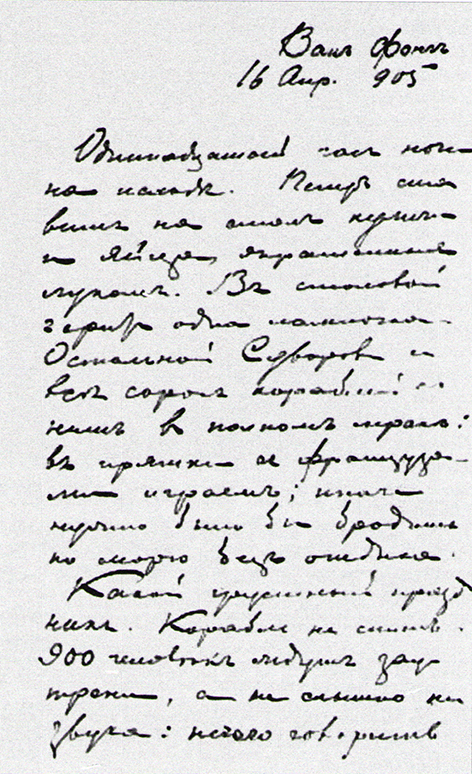

Последнее до боя 14 мая, гибели «Суворова» и его командира и до пленения письмо адмирала написано 16 апреля из Вьетнама, из бухты Ван Фонг, в 45 милях к северу от порта Камрань. В самом Камране, уютном порту, остановиться не удалось. Власти Франции, под нажимом Англии, с которой она стала сближаться перед растущей германской угрозой, ссылаясь на свой нейтралитет, потребовали покинуть порт в течение 24 часов.

Эскадра направилась в бухту Ванфонг (Van Phong Bay), где тоже приходиться гасить все огни, не от японцев, а от французов («в прятки с французами играем«). Скитание эскадры вдоль вьетнамского берега, попытки чуть-чуть задержаться, чтобы получить возможность загрузиться углем для последнего похода во Владивосток, были мучительными и выматывали силы до предела. Адмирал волнуется за эскадру Небогатова, беспокоится о том, как пройдет она Малаккский пролив. Сам он прошел относительно незаметно, и поэтому, как он считает, избежал возможной ловушки в узких местах пролива. А о проходе эскадры Небогатова через пролив газеты раструбили по всему миру, и ему незаметно пройти не удастся. Сам же адмирал помочь ничем не сможет, даже если сам направится в Малаккский пролив.

Все корабли в полном мраке, на «Суворове» у Рожественского в столовой светит одна лампочка. Корабль не спит. Канун Пасхи. Все ждут заутреню.

«Одиннадцатый час ночи на исходе. Теперь ставим на стол куличи и яйца, окрашенные луком. В столовой горит одна лампочка. Остальной Суворов и все сорок кораблей с ним в полном мраке: в прятки с французами играем; иначе нужно было бы бродить по морю без отдыха.

Какой грустный праздник. Корабль не спит – 900 человек ждут заутрени, а не слышно ни звука: нечего говорить друг другу; у всех мысли далеко отсюда.

У вас теперь четвертый час вечера. Те же приготовления, и те же грустные лица; нет нотки веселой, разве маленький Коля улыбнуться заставит. Хорошо, если здоров и не прибавляет уныния. Как тяжело. Души уже немного осталось: измоталась, но и несчастный остаток рвется на волю, на покой, туда, где присутствие его вызвало бы минутную радость, веселый возглас, счастливые слезы.

Отслужили заутреню. Сидели за пасхальным столом до трех часов. Много пили. Болтали о посторонних каждому вещах.

За своих поднимали бокалы. Желали друг другу вернуться к ним и друг на друга косо смотрели. Не вернуться бы и тебе через Мацуяму.

Да, каковы бы ни были события ближайших дней – в конечном результате – ничего кроме новой страницы позора Российского.

Я не телеграфировал тебе Христос Воскресе, потому что не мог другим разрешить посылать телеграммы.

На ближайшем телеграфе один телеграфист. Когда прибавились наши казенные телеграммы он уже перестал справляться и откладывал отправку до рабочих часов следующего дня. А если бы разрешить частные депеши, то началась бы такая бомбардировка, что совсем пропадали бы вместе с частными и казенные телеграммы.

Я не пишу тебе о своих опасениях за Небогатова, о сроке, к которому ожидаю его прибытия. Все это ты узнаешь раньше чем придет это письмо, может быть раньше, чем удастся его отправить отсюда.

Скажу только, что если Небогатову приключится какая-нибудь гадость, то вина будет всецело на Главном Морском Штабе. Он уже месяц тому назад разослал всем консулам самые секретные депеши, что Небогатов будет проходить узкости близ Сингапура 22 апреля, и теперь эта весть стала общим достоянием: все газеты печатают соображения о времени приближения к Малаккскому проливу, в какой день может быть против какого места и проч.

Положим неожиданное появление мое в Малаккском проливе заставит японцев быстро стянуть некоторые частички своего флота к северу, чтобы иметь в куче все силы и успеть привести их в порядок.

Но для того, чтобы из-за угла взорвать корабль, проходящий в известное время, в известном месте узкий фарватер, не надо многочисленной флотилии: такое дело может быть исполнено и единичными, даже частными предпринимателями.

Такие предприниматели не обладают подвижностью – не могут например быстро перебросить свои ловушки из Зундского [69] пролива в Малаккский[70], но раз им точно указано время и место – они очень опасны.

И хоть бы я послал на встречу в узкости всю свою эскадру, − я бы не охранил этим ни Небогатова от покушения в проливах, ни свои подкрепления.

Видишь каким кошмаром затуманены мозги в ночь под Светлый праздник.

А знать еще, что у вас, кроме беспокойства за меня, за Владимира Федоровича, царит уныние, навеваемое обстановкой общей разнузданности, впечатлением подорванности самого фундамента, на котором стоял до сих пор плохо слепленный Российский колосс, − делается так скорбно за вас.

Опять делается так больно, что лишил тебя утешения, к которому ты так стремилась, − к поездке заграницу. Хочется оправдывать себя мыслью о том, что тебе было бы мучительно читать все те гадости, которые печатаются теперь заграницей о России и русских, что ты возмущалась бы до глубины души площадной бранью и издевательством, посылаемыми европейской печатью по адресу «зверинца балтийцев, Ноевого ковчега всяких отбросов» как величает она нашу эскадру.

Но остались все таки на верху угрызения совести: помешал тебе вольно вздохнуть тогда когда была полная возможность.

Прости, моя дорогая.

Может быть это уже последнее мое пред тобой прегрешение. Я, по крайней мере, не представляю себя вернувшимся; мне это чем то совершенно несбыточным кажется и даже для вас бесполезным и тягостным. Так развалился я за эти семь месяцев тропиков. Ты знаешь, ведь, как тяжело мне дается жара.

Этому рамолиссменту[71] можешь приписать и неспособность мою скрыть свои ощущения, неуменье воздержаться, чтобы не пугать и не расстраивать тебя и без моих жалоб расстроенную.

Прощай. Передай всем нашим мой сердечный привет.

Поцелуй Лелю и Колю

Обнимаю и целую тебя крепко

Твой З. Рожественский

Одиннадцатый час ночи на исходе. Теперь ставим на стол куличи и яйца, окрашенные луком. В столовой горит одна лампочка. Остальной Суворов и все сорок кораблей с ним в полном мраке …

[1] «Пришли мы в Носси-Бе в начале декабря; Рожественского еще с остальными судами не было, и не было об нем ни слуху, ни духу. Наконец, пришло известие, что он пришел и стоит в бухте Санта-Мария, на восточной стороне Мадагаскара. Сначала он потребовал, чтобы мы шли к нему, на что, вероятно, Фелькерзам представил свои резоны, и через несколько дней, около 20-х чисел декабря, пришел Рожественский…» (Воспоминания А. В. Витгефта. tsushima.org.ru/bibl_rjw_doc_vitgeft_03.htm)

[2] Спустя тридцать с лишним лет, во время второй мировой войны, опасаясь, что после захвата всей Юго-Восточной Азии вплоть до севера Суматры Япония захватит и Диего-Суареc, англичане, чтобы не допустить этого, начали войну на Мадагаскаре с коллаборационистским правительством Виши.

[3] Адмирал поздравляет дочь с днем рождения.

[4] Костенко… стр.285.

[5] Эдвин Фальк … стр. 371—372.

[6] «Теперь, с приходом на Мадагаскар, появились грозные симптомы разложения, упадка всей военной организации.» (Костенко… стр.288).

[7] «21 декабря Рожественский, получив от французских чиновников сведения о существовании в 19 милях к северу от Сент-Мари удобной бухты Танг-Танг, решил перевести эскадру туда. Обойдя длинную песчаную косу, отделявшуюся от берега Мадагаскара, мы вышли из пролива и расположились в открывшейся нам уютной бухте, прекрасно защищенной от ветров со стороны океана.» (Костенко…стр.290). «Эскадра передвинулась на несколько миль севернее, к устью реки Танг-Танг, в бухту того же названия, врезающуюся в гористый берег Мадагаскара, а с другой стороны защищенную длинной песчаной косой от набегов волн. Здесь было тихо. Почти около самой воды росли пальмы.» (Новиков-Прибой. Цусима).